6、強いモノづくり

◆ モノづくりのレベル

自社のモノづくりの実力を把握することはとても大切だと思います。しかし何をもって実力というのかと考えると、これはけっこう難しいテーマです。

昨年よりは良いとか、同業者の中では一番良いといった相対的な比較ではなく、絶対的な基準に沿った把握が必要だと考えました。例えば、地震のマグニチュードや武道の段位のように、モノづくりにも基準があればいいなと思ったのです。

そこで20年ほど前のことですが、私は当時の改善コンサルタント会社の上司であった御沓佳美氏と一緒に、モノづくりのレベルを「モノと情報の流れの良さ」で判断することを考え、6段階のレベルを設定しました。そしてそれを日本経営合理化協会から『最強のモノづくり』という本にして出版しました。モノづくりには6段階のレベルがあり、基準に照らせば自社の現在の実力と次に目指すステップが分かるというものです。次の6段階のレベルです。

-

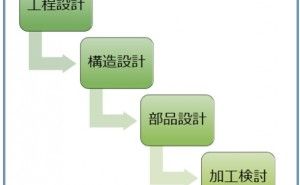

レベル1:「工程内の流れ」

-

レベル2:「工程間の流れ」

-

レベル3:「工場内の流れ」

-

レベル4:「工場間の流れ」

-

レベル5:「お客様への流れ」

-

レベル6:「一気通貫の流れ」

レベル1は「工程内の流れ」で、例えば組立工程におけるレベル1は「セル生産」ということになります。当時はセル生産が電気業界に普及し始めたころで、導入により在庫削減と生産性向上で大成果が上がり、注目されていました。しかし20年後の今ではセル生産は世界中で当たり前の技術になっています。

最高のレベル6は「一気通貫」とし、現在世の中にないモノも全社一丸で作れる実力を持つラインとしました。当時思いつく最高のレベルでしたが、今では3Dプリンターなど、新技術の登場で実現の可能性が高くなっているともいえます。ここ最近の技術・管理レベルの向上は目を見張ります。レベル7の開発が必要な時代かもしれません。

しかしモノづくりの基本は変わりません。付加価値をいかに上手に付けるかにおいて、流れを追求することは...