1.モノづくり〈基本の基本〉

◆ 最も注意すべきムダ

カイゼンにはいくつかのアプローチがあります。その中のひとつがムダ取りです。

「ムダ」という言葉は日常的に使われている誰もが知っている言葉です。私も子供の時は親から「ムダ遣いをしてはいけない」といつも言われていました。今は家内から昔と全く変わらず「無駄遣いをしてはいけない」と言われています。こんな感じですから、誰もが「ムダ」という言葉を知っていて使っていると思います。しかし一般用語としてこの程度のレベルでムダを理解していたのでは、製造の現場で経営に役に立つレベルの「ムダ取り」をすることができるとは思えません。

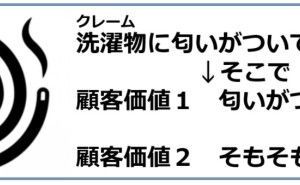

モノづくりにおけるムダは一般用語でなく専門用語です。例えばトヨタ生産方式では「7つのムダ」として「つくり過ぎのムダ」「手待ちのムダ」「運搬のムダ」「加工そのもののムダ」「在庫のムダ」「動作のムダ」「不良を作るムダ」と具体的に定義されています。

「不良を作るムダ」は言うまでもありませんが、特に注意するべきは「つくり過ぎのムダ」です。このムダの危険性に気付いていない工場が意外と多いのです。売れるかどうかは考えないで、手が空いたら(手待ちのムダが出たら)困るから何か作ろう、いつかは売れるだろう...、という実は間違った危険な判断をする工場はまだまだ多いのです

早めに多めにまとめて作ると、在庫が増えて、管理が増えて、運搬が増えて、作業量が増えて、キャッシュは減ります。現場では在庫を持てる安心感と満足感が得られたとしても経営的に良いことは一つもありません。早くつくり過ぎも多くつくり過ぎも両方とも「つくり過ぎのムダ」です。見つけたらカイゼンしてください。

ところで私はいろいろな機会でお目にかかった方々にこの7つのムダを暗記してくださいねというお願いをずっとし続けています。

ノートにメモしておいて必要の都度見てムダを探すというのではダメです。暗記して現場で目を大きくあけて、人、モノ、設備、流れ、方法などを見ると次々とムダが見えてくるようになるには暗記が必要です。どう...