◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用

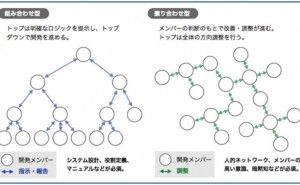

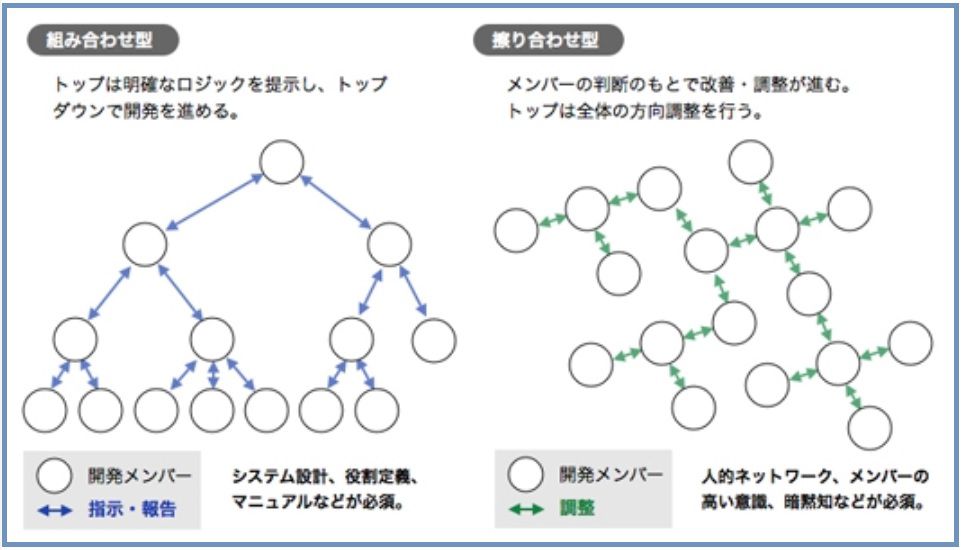

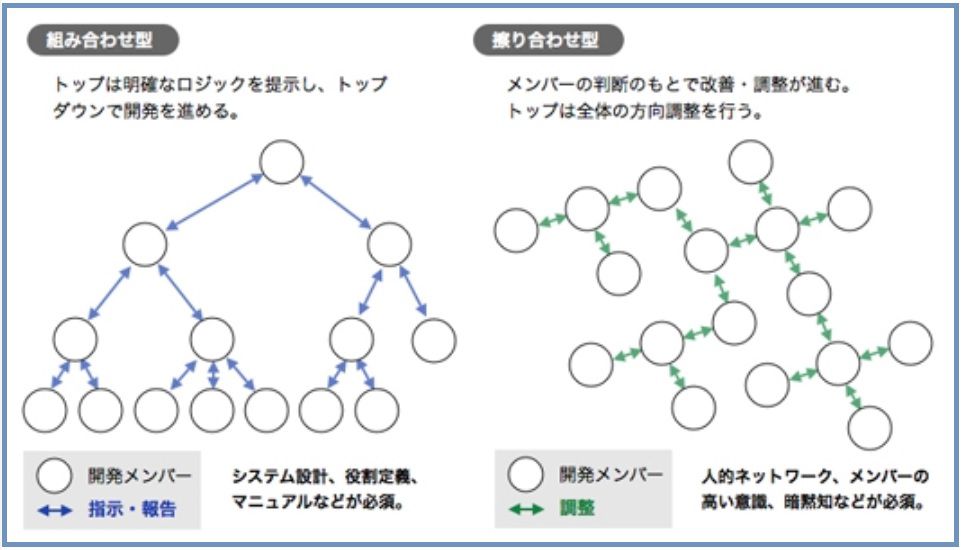

「擦り合わせ型」開発は、現場の技術者が高い「気づき」能力を持っていることが前提の開発スタイルです。 技術者自らが、現場で起きている問題を把握し、その重要性を判断し、解決に向けて行動を起こすことが様々な「擦り合わせ」活動となっているのです。

TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

◆ 技術営業:提案のできない技術者を放置していないか? Aさん所属のA社は材料メーカーです。材料メーカーA社と部品メーカーであるお...

◆ 技術営業:提案のできない技術者を放置していないか? Aさん所属のA社は材料メーカーです。材料メーカーA社と部品メーカーであるお...

1.「クレーム率シングルppmをゼロにした事例」の説明 今回から、表2-1(【快年童子の豆鉄砲】(その5)) にある「喫緊の課題」の...

1.「クレーム率シングルppmをゼロにした事例」の説明 今回から、表2-1(【快年童子の豆鉄砲】(その5)) にある「喫緊の課題」の...

新商品事業化までのステップは、主に次の3ステップに区分されて考えられます。 ...

新商品事業化までのステップは、主に次の3ステップに区分されて考えられます。 ...

【設計部門の仕組み改革 連載目次】 1. システムやツールの導入を伴う設計部門の仕組み改革の進め方 2. 設計部門の仕組み改革、事例解説 3. ...

【設計部門の仕組み改革 連載目次】 1. システムやツールの導入を伴う設計部門の仕組み改革の進め方 2. 設計部門の仕組み改革、事例解説 3. ...

前回のその43に続いて解説します。 ハードウェア設計も、ソフトウェア設計ほど明確ではありませんが、同じように開発工程ごとに関連する設...

前回のその43に続いて解説します。 ハードウェア設計も、ソフトウェア設計ほど明確ではありませんが、同じように開発工程ごとに関連する設...

今回は、進捗管理に直接関係する分析例を見てみましょう。 図56. アクティビティ重心推移 図56は「アクティビ...

今回は、進捗管理に直接関係する分析例を見てみましょう。 図56. アクティビティ重心推移 図56は「アクティビ...

開催日: 2026-04-10

開催日: 2026-03-13

開催日: 2026-03-24

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします