前回のその35に続いて解説します。

【第3章】(自社)中国工場、品質管理の進め方

【3.6 中国工場での人材マネジメント】

◆ 中国人をマネジメントするためのポイント

マネジメントの目的は、従業員に会社が期待するように働いてもらうこと、そして、定着してもらうことです。そのためには、動機付けが必要で、その項目として仕事のやりがい、そして給与があります。

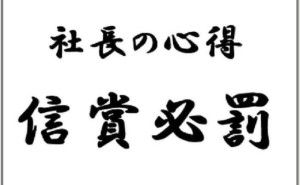

(1)信賞必罰

給与に関して動機付けをするためのポイントは、信賞必罰です。頑張った天は評価するが、そうでない天は評価しないということです。日本では評価に差をつけるのは避ける傾向があると思いますが、中国では評価に差をつけることは問題ありません。逆に差をつけないと結果や成果を出した人から不満が出てきます。良くない天には良くないということをしっかり伝えることが大事です。考え方としては頑張らないと評価されない、そしてよい評価を得た天にポジションを与え、給与に反映する仕組みを作ることです。

中国人同士の間では、他人の評価や給与の金額はすべて分かっていると考えて間違いありません。日本では考えられないですね。日本では例え同期入社で仲の良い天でも、給与額までは知らないですし、自分の給与がいくらかなどとは他人に教えたりしません。ところが、中国では自分が給与を平気でオープンにするので、どのような評価だったのかが簡単に分かるのです。ですから、成果を出した人がそうでない人と同じ評価であれば「どうして自分はこれだけやったのにあの人と同じ評価なのか」といってきます。

評価する側は、その理由を説明し納得させることが求められます。

(2)役割を明確にする

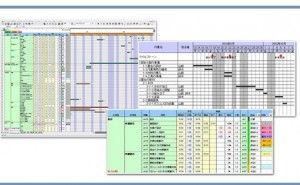

もう一つのポイントは、中国人個々の役割を明確にすることです。役割、それは会社が期待する働きと言い換えることが出来ると思います。幹部や管理職には、それぞれ果たしてもらいたい役割があるはずですから、それを明確に示すことです。その役割を果たしているかどうかが評価につながるということです。作業員や検査員についても同じです。

◆ 中国人マネジメント・前提から違っている

日系中国工場では、日本人駐在員が総経理をしているところがほとんどです。規模の小さい工場では日本人は、その総経理一人だけというところもありますが、生産や品管を統括する日本人を併せて駐在させています。

そうした工場では日本人が中国人をマネジメントしていかなくてはなりません。総経理がマネジメントするのは、工場の幹部職中国人となります。生産や品管の責任者である日本人がマネジメントするのは、主管・科長に加え、場合により組長・班長などの中国人管理者となります。これら中国人管理者をマネジメントするときに日本人は大きな勘違いをしていることが少なくありません。

日本人が勘違いしているのは、中国人管理者が作業者や部下をマネジメントできると考えてしまっていることです。しかし、実際はマネジメントできるとは限らないのに、できることを前提に指示を出しています。実際はできないのですから、日本人が出した指示や期待に応えるような結果は出...