前回のその79に続いて解説します。

【第5章】中国企業改善指導のポイント

4、不良を外に出さない仕組みをつくる

(1) 不良品の検出と処置

◆ 不良品の処置

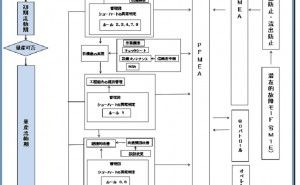

検査で発見した不良品の処置がいい加減な上に顧客に渡してしまったという例は、意外と多いのです。実にもったいない話です。不良品の処置がきちんとやれているかどうかをチェックします。チェック項目は、次の通りです。

- ルールが明確にされ、全員に周知されているか

- 検査記録に不良品の記録を付けているか

- 不良品箱が設置されているか(必ず赤箱とすること)

- 必要により保留品箱が設けられているか(黄箱)

これを確かめるため、工場監査の時に筆者は班長・作業者・検査員にヒアリングします。なぜかといえば、不良品を自主検査などで見つけてはじいても、その後の処理がきちんとされていないと良品と混じり後工程、顧客まで流れてしまうからです。

何を聞くかといえば「ここで不良品を見つけたら、どうしますか?」と。みんなが同じ答えであれば問題ありませんが、一人でも違うことを言う人がいれば、その人の所から不良品が流出することに繋がります。

不良品箱があるかないかもチェックします。不良品箱がないと、どんなことが起きるでしょうか。見つけた不良品はどうするのでしょうか。

- その辺に仮置きしてしまう。その結果、良品と混じることが起きる

- いちいち席を立って不良品箱に入れに行く

これは工数のムダですし、そのうち作業者も面倒くさがって行かなくなります。こんな回答をしてきた工場もありました。不良品を発見したらすぐに班長を呼んで確認します。これは一見模範的な回答のように思いますが、そうではありません。細かいことですが、班長がいない場合はどうするのでしょうか。

【工場基本管理】

(1)5S

5Sを自社に定着させるのも大変ですから、常駐している訳ではない取引先にやらせるのは簡単ではありません。 5Sと言っていますが、私が過去に実際にやったのは最初の三つのSだけで、しかも、一点集中で指導しました。最初に、取引先のトップ及び幹部に対して「汚い工場で良い製品は作れない」という話を行い、この認識を持たせることに専念しました。それはどうしてかということをよく説明しました。

「工場でものを作っているのは、現場の作業者です。その作業者は無意識のうちに工場の環境に倣(なら)うのですよ。ゴミが落ちているような工場では、作業者は平気でゴミを捨てる。現場に関係のないものが置いてあれば、作業者も平気でそこにものを置くようになります。そういう現場では、作業も雑になってきます。一方、ものが落ちていないきれいな工場では、ゴミをその辺に捨てればすぐに分かるのでやりません。現場に必要なもの以外置いてなければ、関係ないものを置くようなことはしません。このような工場では、丁寧な作業になってきます」

ですので、清掃をきちんとやってもらいます。油まみれ、埃(ほこり)まみれは、ダメです。

次に、整理・整頓をやります。ただし、やったのはこれだけです。

- 整理…現場に余計なものを置かない

- 整頓…置場を明確にして、その通り置くこと

この整理・整頓・清掃の3Sを継続させるためにチェックリストを渡して、定期的に自己チェックしてもらうようにしました。

【靴下で歩く工場】

中国のリード線加工をしている工場では、従業員が靴を履かず靴下で歩いていました。工場でサンダルを履くのはお客さんだけです。さらにすごいと思ったのは、事務所や現場だけでなくトイレへも靴下で行っていたことです。これは日本でも抵抗があるのではないでしょうか、中国では尚更です。汚い話になりますが、用を足した時に便器の周りが濡れているのを見掛けると思います。そのようなトイレに靴下で行けるでしょうか。使い方のマナーをみんなが守らないと...