毎年、新年度になると、年度方針や年度計画の話が、全社、事業部、部、課、チームといった組織の各階層で行われているのではないでしょうか。年度の初めに合わせて新しく大きなプロジェクトが発足したところもあるでしょう。このようなところはプロジェクトの方針や計画がメインかもしれません。ただ、残念なことに、このような方針や計画の説明会が終わった後の周りの反応は、次のような感じになることが多いものです。

「計画を発表するのはいいけど、そんな目標、達成できるわけがない。」

「目標を達成するのに、これ以上何をがんばればいいのか。」

「上からの数字を下におろすだけじゃなくて、上に対してものを言ってほしいよ。」

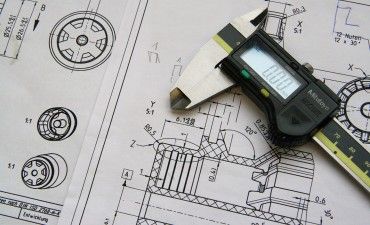

「こんな短い開発期間でこれだけのものを作り込むのは、無理に決まってるでしょ。」

「品質第一って毎年言っているけど、開発が進めばいつも二の次だし。」

達成できそうにもない高い数値目標やとにかくがんばろうというかけ声。こういうものと一緒に一方的に方針や計画が伝えられるだけで、ほとんどの人にとって、自分には関係がないと思う話になっているわけですね。私も前職では、いろいろと立場は変わったものの、同じような感想になってしまい、説明会の次の日にはその内容は頭の片隅に追いやられ、いつもと同じ毎日に戻っていることが多かったように思います。

そして、組織の方針や計画の説明会が一通り終わった後には、一人ひとりに対する面談がはじまります。組織の方針や計画を受けて、個人としてどういう一年にするのかを話し合うのが目的で、個人のスキルアップ計画なども話し合いのテーマになることが多いと思います。

ここでも、面談が終わって自分の席に帰って来た仲間の口から聞こえてくるのは次のような言葉です。

「勝手にそんな目標設定されても、できるわけないし。」

「こっちのいうことを何も聞いてくれないくせに、要求ばっかり。」

「レベルアップしろと言われても、ここじゃそんな余裕も時間もないよ。」

「精神論ばかり言われても、もうやる気が出ないよ。」

「いつも偉そうな態度で、そもそも話をするのがイヤ。」

このような残念な結果になるのは、面談をしているマネジャーやリーダーは、会社の方針にしたがって形式的にやっているか、目標達成という自分の思いを伝えたいという一方的な思いでやっている人が多いからだと思います。そして、そんな思いは伝わりますから、マネジャーやリーダー側に対する反応もあまり良いものにはなりません。マネジャーやリーダーも、面談を終えた後は嫌な思いが残ることが多いものです。

年度はじめには、計画についてじっくりと話をすることがこの1年の過ごし方を決める重要な意味を持つことは間違いありません。そして、誰もが計画や方針を共有する重要性はわかっています。にもかかわらず、なぜすれ違いやギャップの繰り返しから抜け出すことができないのでしょうか?

大きな原因のひとつは、必要な技術が身についていないからだと考えています。もちろん、そもそもの人間関係など、原因はいろいろと複合していることが多いとは思いますが、技術で解決できる余地は小さくありません。

今回は管理職が学ぶべき面談技術を紹介したいと思います。面談するマネジャーやリーダーの立場で解説しますが、誰もが頭ではわかっているものの、面談するときには忘れてしまっているだけということも多いでしょう。これは、技術が身についていないということなので、思い出すきっかけになるはずです。試しに、面談の時を想像しながら読んでみて下さい。

まず、面談の最初ですが、彼/彼女が個人としてどうなりたくて、何を大切にしているのかを聞き出すことを忘れてしまっていることが多いものです。一緒に仕事をしているのでわかっていると思うかもしれませんが、実は、きちんと話をしていないことも多いものです。また、一人ひとり様々な出来事が起きているはずで、考え方や感じ方も変わることも少なくありません。確認する良い機会です。

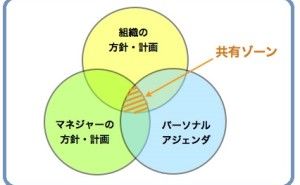

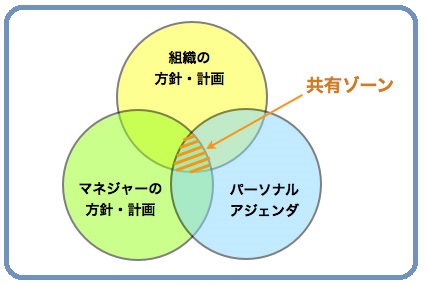

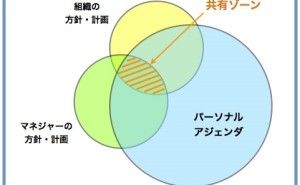

個人の価値観や目指しているもののことをパーソナル・アジェンダといっ...