【内発的動機づけの要素である「目的」連載目次】

2. 不遇な時代が自分を育てたことに気づいた大賀さん

言われたことはきちんとやるが、自分から動いたり、新しいことに取り組む気にはならないという大賀さん。積極的に自分から動くことがよいことだと思っているのだけども、そこまでしてやる意味があるとは思えないという技術者でした。

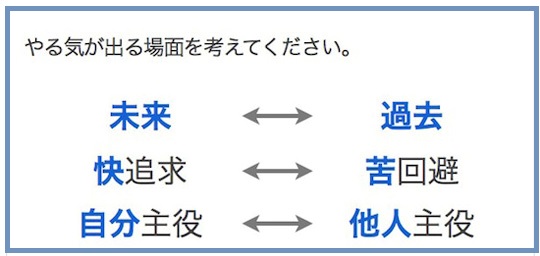

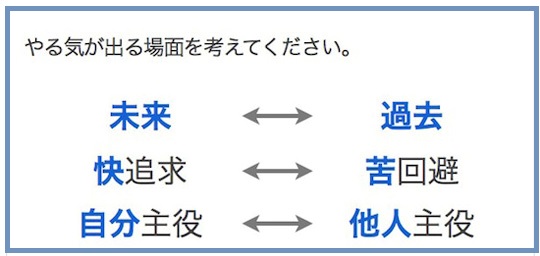

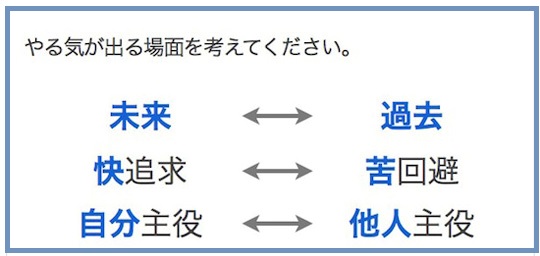

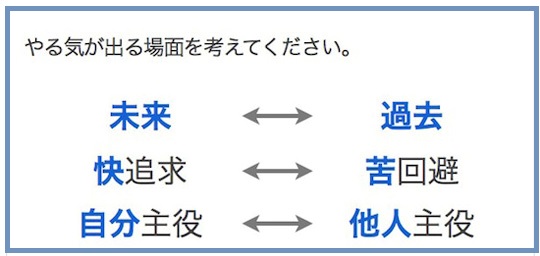

まず、前回の図35を参考にした質問をしながら大賀さんの自分軸を探りました。やる気が出る場面を確認すると、インドやヨーロッパの技術者と一緒に仕事したときで、「過去」「快追求」「自分主役」ということがわかりました。このパターンを参考にしながらそのときの場面を掘り下げて、何がよかったのかを聞き出すと、自分がかっこいいと思えることが大切だということですが、さらに深く掘り下げると、もっと大切なのは緊張感の中で仕事することだということが出てきました。

図35. 自分軸を知る

これで大賀さんのやる気の素(エッセンス)がわかったのですが、それでもなお、積極的に行動するエネルギーにはならないということでした。こういうときは、まだ「自分軸」として何か大切なものに気づいていない可能性があります。

そこで、本当は「快追求」ではないのかもしれないと思い、これまでの経験でいちばんつらかった出来事を聞いてみました。すると、それは4年くらい前に別会社に出向させられたときだといいます。知らない人ばかりの中に放り込まれ、経験したことがない製品を担当させられ、厳しい上司に怒られてばかりの2年間だったということでした。

本人は思い出したくもない雰囲気でしたが、どういうことをやっていたのかを細かく聞き出すと、とにかく自分から動かないと何も進まないから自分から聞きに行き、何とか作った提案も上司に報告すると何度もダメ出しされるのでどうしたらいいのかをずっと考えていたというのです。そんなことを一つ一つ聞いているうちに、彼が気づいたのが、短い時間で大きく成長した時期だったということ。なぜなぜ分析の基本の考え方など、仕事するうえで大切となることを身につけ、強いストレス状態であっても仕事をやり遂げることができる自信も手に入れることができたということでした。

このつらかった出向時代は、自分軸の一つである緊張感の中で仕事するということに加えて、新しいことに挑戦し、工夫することが自分のやる気となり自信になっている時期だったのです。この後、大賀さんは新しいプロジェクトでは積極的な姿勢で取り組むことを約束してくれました。実際、イキイキとしてプロジェクトを進めています。

3. マネジメントにも興味を広げることができた小熊さん

プログラムを書くことが好きで好きでたまらないが、リーダーとしてマネジメントに専念することを要求されている小熊さん。わかっているけれどもマネジメントはストレスだらけで、時間を見つけてはプログラミングをして息抜きしている毎日でした。

小熊さんがやる気が出るときを改めて聞いても、プログラミングをしているときということなので、そのどこがよいのかを掘り下げてみました。その結果、彼にとってのプログラミングの楽しさは、次の3つだということがわかりました。まず、目標(ゴール)が明確で何が起きているのかすぐわかる。次が目標達成のためにいろいろと工夫できること、そして最後が、着実に目標に向かって着実に前進している実感を持てることです。この3つが彼の自分軸だということです。

この3つが明確になった時点で、小熊さんの表情は明るくなりました。さらに、マネジメント業務でこの3つのエッセンスを活かすことができないかを考えてもらうと、まずは進捗会議を工夫したいといいます。毎回、全員が何かしら発言することをゴールにして、自分はそのための話題提供やテーマ設定をして、何人が発言をしたのかの記録を取っていくということでした。

アクションとしては単純かも知れませんが、小熊さんは自分軸を自分で把握することで、進捗会議のやり方を工夫しようと自分から動いたことが重要なのです。これまで、リーダーは進捗を管理するのが仕事だとか、ファシリテーション技術を見つけることが大切だというような指示を上司からもらっていたにもかかわらず、好きになることがなかった進捗会議が、自分軸によって自分の好きなように意味づけができたのです。マネジメント業務全体が好きになるにはまだまだ時間がかかると思いますが、ハードルをひとつ越えたのは確かだと思います。

好きになることができなかった進捗会議に対して、自分軸によって意味づけができたのです。マネジメント業務全体が好きになるに...

図35. 自分軸を知る

図35. 自分軸を知る

図35. 自分軸を知る

図35. 自分軸を知る 図35. 自分軸を知る

図35. 自分軸を知る