1. 意識・意欲の存在

これまで説明してきたのは、現在の仕事遂行に必要な“能力”(「仕事に関する知識(B)」と「技能者・技能者(C)」)を含めた諸要素に関する項目なのですが、これからの3項目は、現在の仕事を向上させるために必要な“能力”(「改善提案能力(G)」「問題解決能力(H)」「数理統計能力(I)」)に関するもので、その最初が「改善提案能力(G)」です。

この項目の場合、現状に対して満足していては始まらず、起点は、現状に対する不満の存在になります。ただ、その不満が、項目にある“能力”につながるには、“意識”“意欲”の存在が重要で、その点に対する育成がこの項目のポイントになります。

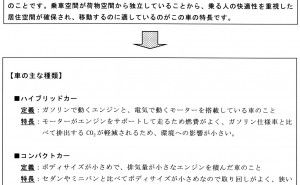

2.「改善提案能力(G)」の育成ステップ

項目の育成で重要なのは、気付かせた“不満”を、項目にある“能力”につなげるには、“意識”“意欲”の存在が重要なのですが、その“意識”“意欲”のレベルが成果を左右しますので、その育成がポイントになります。

そのあたりを表91-1 「改善提案能力(G)」の育成ステップ例でご説明するのですが、育成ステップの詳細は注記に譲るとして、備考欄の各項目に対する包括的ポイントを下記しますので、ご理解の参考にして頂ければと思います。

1)不満分子

潜在的なものを含めて、人は現状に不満を持つものですが、それが、単なる不満に終わることなく、次のステップである改善につながるような不満に導くのがポイントです。

2)改善意欲あり

この「改善意欲」は、この項目の最重要要素ですので、改善意欲を高める様な育成がポイントになります。

3)改善策提案能力あり

芽生えた改善意欲が、成果に結び付くには、効果的な改善策の提案能力が必要なのですが、此処では、効果に拘らず、不満をベースにした“創造的”な改善策の提案能力の育成に努めるのがポイントです。

4)有効な改善策提案能力あり

提案する改善策の、実現性と効果の高さを追求する能力を育成する段階なのですが、高い育成成果を求める中で、能力の限界を把握することもこのステップの大切な要素になります。

5)特許・実案級提案能力あり

提案された改善策の創造性のレベルが極めて高い場合、特許・実案級へと誘導する段階ですが、その内容が、特許や実案に当たるかどうかの判定、その判定を受けて申請に至る過程を担当する部署が必要ですが、企業規模的に無理な場合は、依頼できる特許事務所との提携が必要になります。

表91-1 「改善提案能力(G)」の育成ステップ例

(注1)本来は不満分子なのに、仕事内容に対する無関心から不満が顕在化しないための満足で、仕事に関心を持たせて潜在する不満内容を顕在化するよう誘導するのがポイントです。

(注2)不満の内容を明確にできるように誘導するのがポイントです。

(注3)不満度が高いだけに、不満内容を明確にする過程で、改善意欲に導き、改善点の発想につなげるのがポイントです。

(注4)前ステップで手にした改善点への関心を、他者頼みでいいから改善要望と言う形に誘導するのがポイントです。

(注5)他者頼みの姿勢を自分で、もしくは、職場の仲間と何とかしようという姿勢に導くのがポイントです。

(注6)先ず、改善案が出せたことを高く評価した上で、案のデメリットを生んだ狭い視野の拡大に導くのがポイントです。

(注7)前ステップでの改善案に対するデメリット検討過程で、関心を改善効果の大きさへと導くのがポイントです。

(注8)先ず、アイデアの創造的な点を高く評価した上で、実現性へのある案へと導くのがポイントです。

(注9)効果は、改善案の着眼点で決まりますので、その点に気付かせるのがポイントです。

(注10)改善提案能力が身についたステップで、その点を高く評価した上で、改善案のレベル向上に導くのがポイントです。

(注11)身についた、社内的には申し分ない改善提案能力を、社外的にも通用するレベルへと導くのがポイントです。

(注12)改善対象を社内に限らず幅広い視点に導くのがポイントです。

(注13)企業の立場を他社より優位にする特許・実案につながる改善提案テーマに導くのがポイントです。

3. 育成が可能なのはステップ5迄

この項目の場合、育成ステップとはいうものの、育成が可能なのはステップ5迄で、それ以降は、注記にポイントとしているように、育成者としては、本人の素質を前提とした“導く”“気付かせる”と言った姿勢が重要で、過度の育成意欲は、被育成者に不都合なストレスを与えたり、場合によっては自信喪失につながりかねませんので要注意です。従って、育成者としては、ステップ5迄の段階で、本人の改善提案能力の把握に努め、ステップ6以降は、その結果にふさわしい進め方をする姿勢が大切です。

次回に続きます。

...