◆QNP(Quality table-Neck engineering-PDPC)法

1.QNP法

「夢商品開発七つ道具(Y7)」が対象とする創造的魅力商品の開発においては、難度の高い技術課題、いわゆるネックエンジニアリング(Neck Engineering:NE)が存在し、その解決には、傑出した個人や組織の開発力による「ブレークスルー」が必要なので、一般的には高嶺の花として諦められがちです。

しかし、この手法の開発者である納谷氏(故人)が、傑出した創造的魅力商品の開発過程をつぶさにレビューしてみたところ、そこには、そういった特殊要因に加え「創造的魅力商品開発の成功確率を高めるシステムの存在、それも複数存在すること」を確信するに至り、その点を手法として取りまとめたのが「QNP(Quality table-Neck engineering-PDPC)法」です。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その52)へのリンク】

2.QNP法推進ステップとポイント

QNP法の活用は、概略次のようなステップを踏むことになります。

ステップ 1:ネックエンジニアリング(NE)の的確な把握 → 品質表第1版の作成

QNP法が対象とするNEは、商品コンセプトの具現を阻むものとして把握され、その解決に社を挙げて取り組むのですが、取り組みがどうしても技術的な点に偏りがちで、商品化という観点から求められる幅広い視点からのNEの把握に欠けがちな点が問題となります。

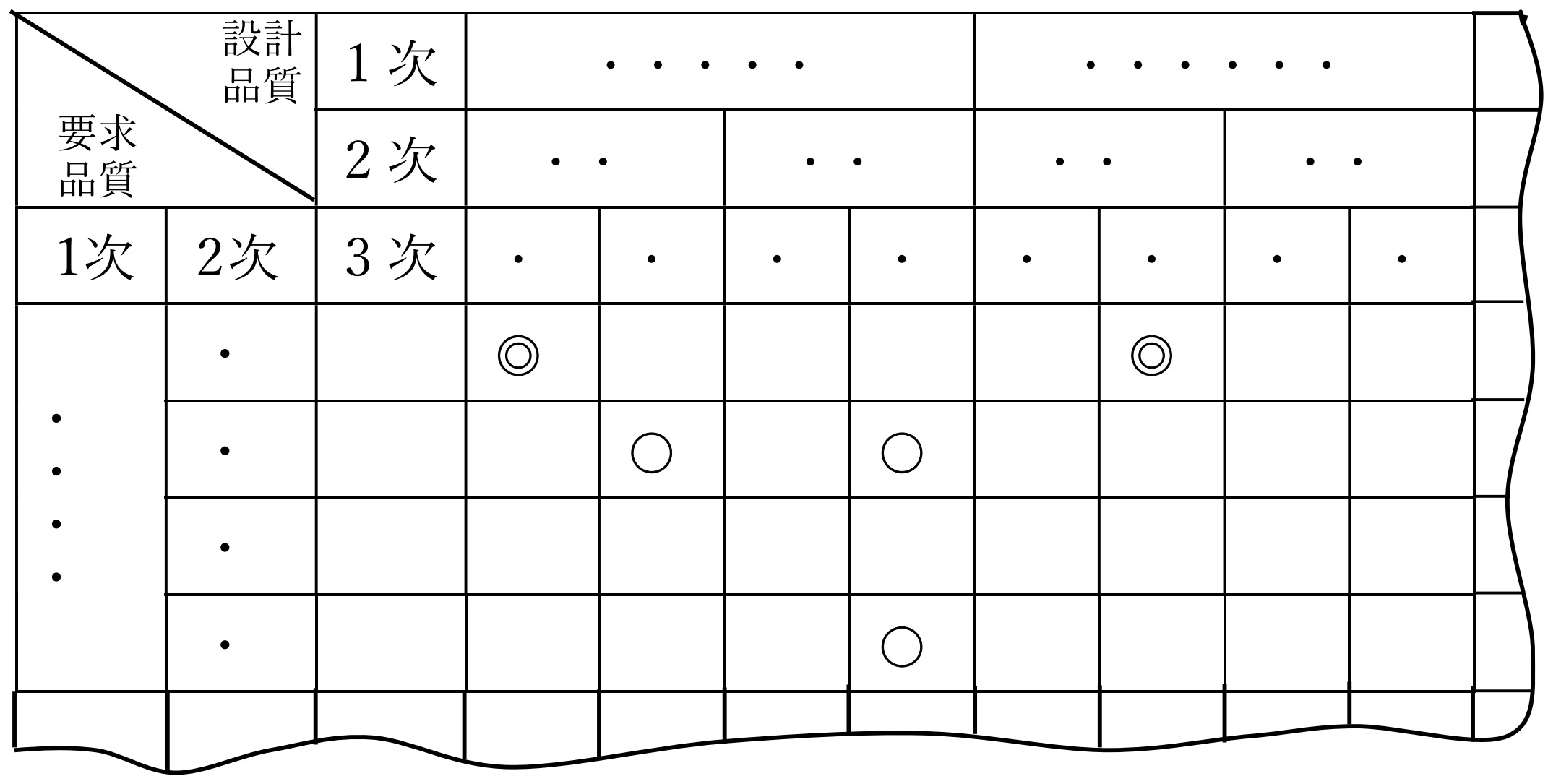

要するに、NEの把握は、当初から、商品化を念頭に置いた総合的な把握が必要なわけで、その点に対する対処策として、QNP法では「品質表」(図126-1はイメージ図)を採用しています。といいます

図126-1 品質表のイメージ図

ステップ 2:NE克服上の不確定要素の的確な把握と対応 → PDPC第1版の作成

ステップ1で把握したNEに取り組む際の不確定要素に対する対処策として机上での検討が可能な「PDPC法」を採用しているのですが、対象とするNEによって2種類存在しますので、それぞれ下記にご説明します。

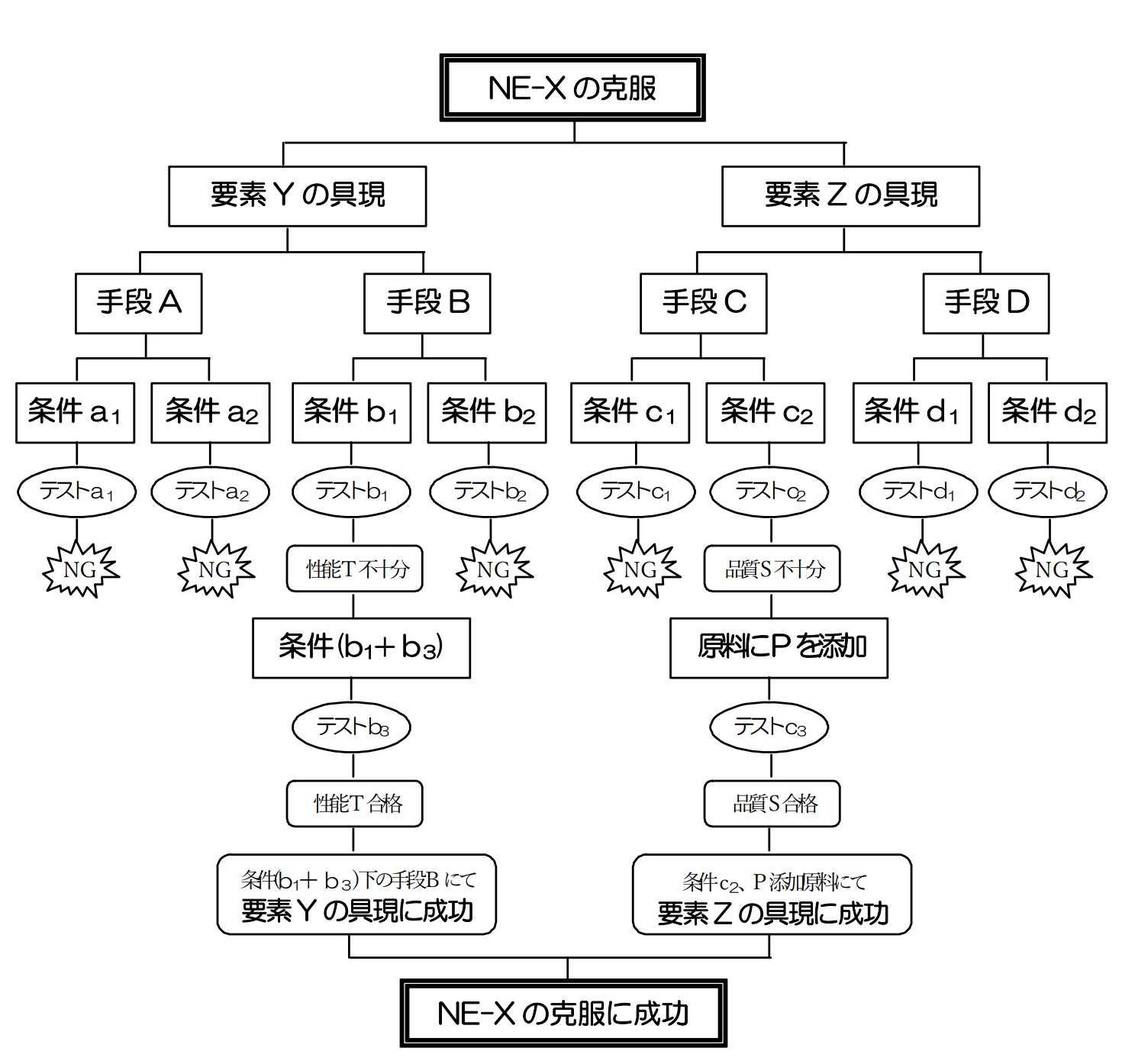

1)最適プロセス模索型PDPC

最も難度の高いNEは、克服のために採用すべき要素、その要素達成のために採用すべき手段、その手段が機能するための条件、それぞれに選択肢が存在するケースで、漏れなく取り組み最適なプロセスを手に入れるPDPCのイメージが図126‐2です。

イメージを掴みやすいように選択肢を二つにしてありますが、系統図法式で漏れのない展開をお願いします。このように、メンバー全員が検討内容を目で確認できるようにすることで漏れをなくすことが出来るとともに、展開の記録を残すことが出来ますので、問題が発生した場合、的確なフォローが出来ます。

図126-2 最適プロセス模索型PDPCのイメージ図

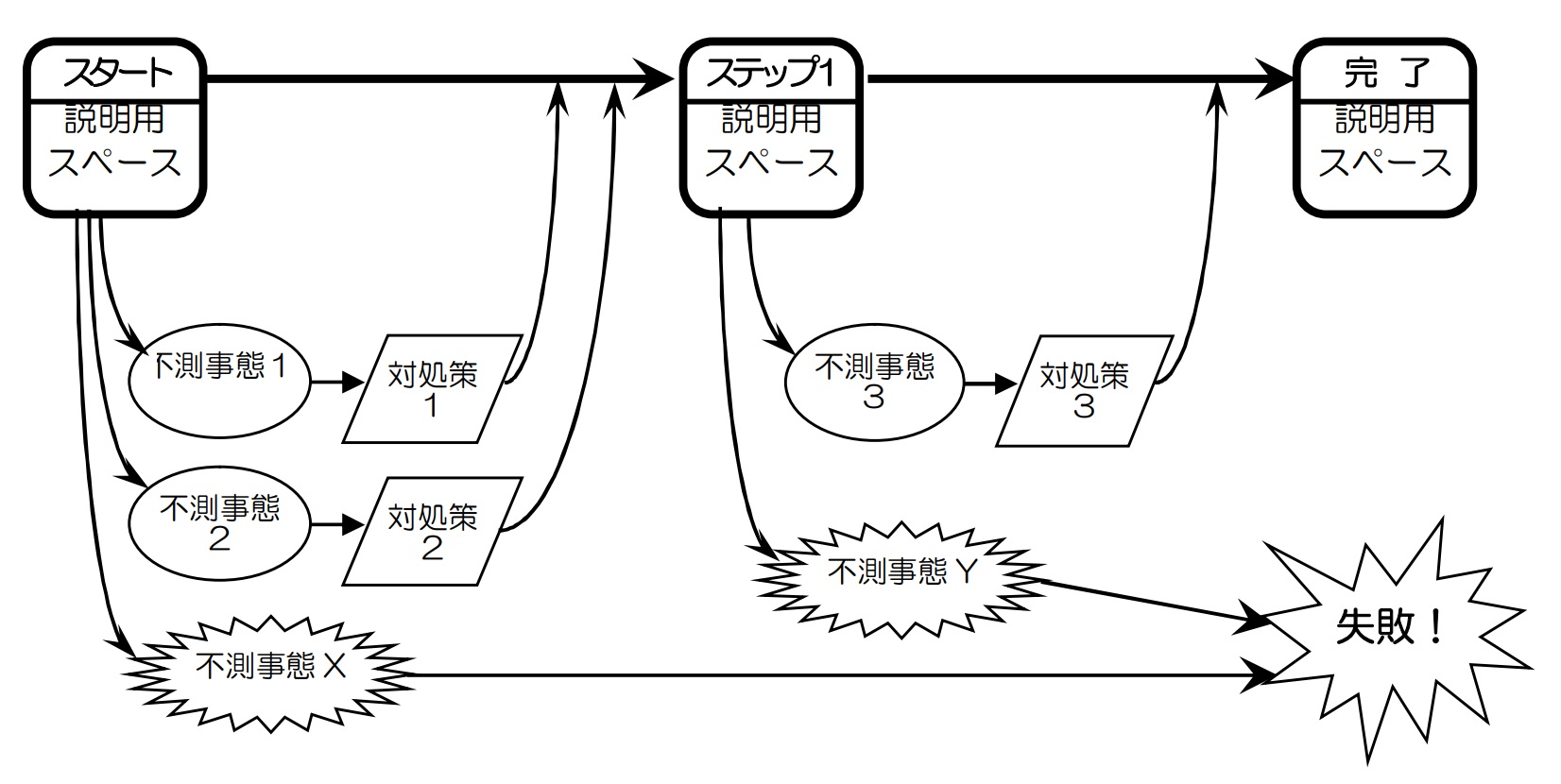

2)最適プロセス追求型PDPC

図126-3 最適プロセス追求型PDPCのイメージ図

NE克服のための最適プロセスの把握が可能なケースで、1)で「最適プロセス模索型PDPC」と「品質表」で絞り込まれたNEは適用対象になります。最適プロセス追求型PDPCのイメージは、図 126‐3 のようになります。

最上部に最適プロセスのステップを記入し、それぞれのステップが次のステップに進むのを阻む不測事態を予測して、対応策を事前に準備しておくことによりNE 克服を確実にしようというわけです。

実際は、ステップも、不足事態も多くてイメージ図のように簡単には行きませんが、1)と同様、メンバー全員が検討内容を目で確認できるようにすることで漏れをなくすことが出来るとともに、事態の展開状況に対する共通認識を持つことが出来ますので、問題が発生した場合、的確なフォローが出来ます。

ステップ 3~n:品質表と PDPC の相互充実サイクル推進 → 品質表第 n 版、PDPC 第 n 版の作成

QNP法は、夢商品の具現を阻むネックエンジニアリング(NE)を克服するための手法なのですが、基本は、ステップ1でご説明した「品質表」の作成を通じてその本質を把握するとともに、その過程で把握しきれていなかったNEを発見することにより、夢商品の具現を阻むNEを漏れなく把握することと、ステップ2でご説明...