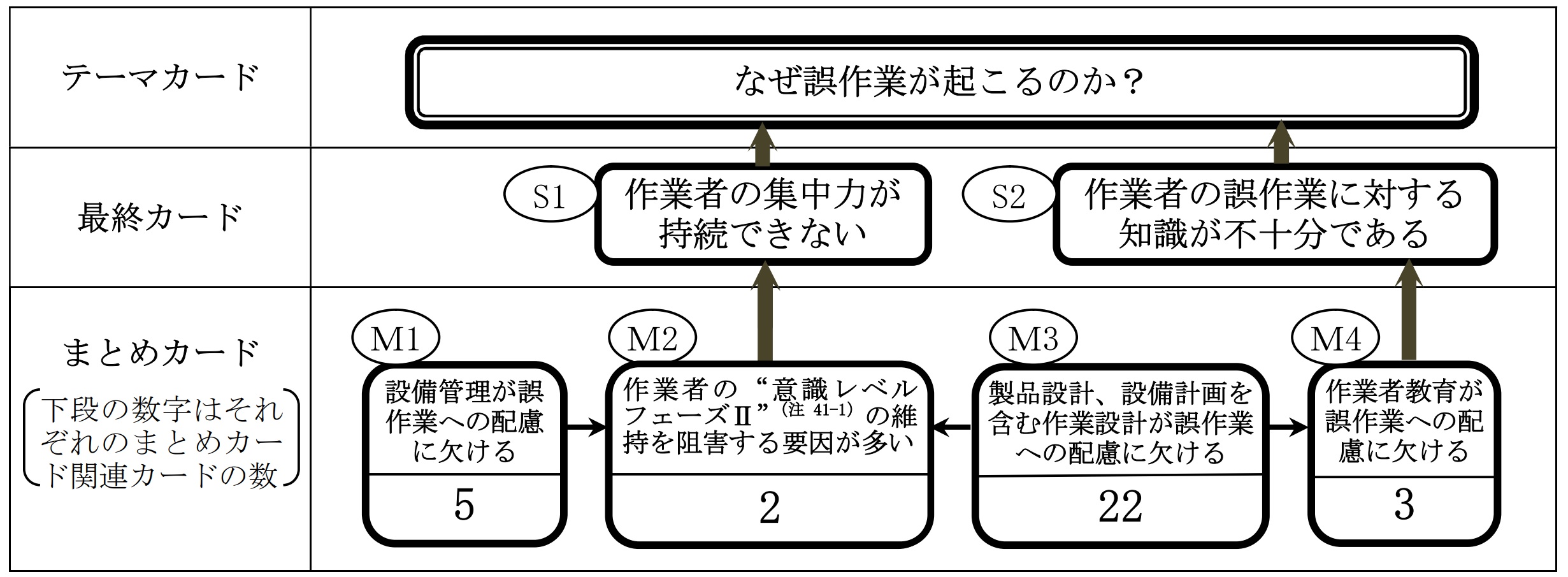

1.「連関図」の結論引き出し関連部分の表示

この事例の場合、熟成が完了した連関図は、データ数が91と多い上、熟成度指数が2.23(筆者が経験した最高)と矢線が極めて多く、連関図から直接結論を引き出すのは難しかったのですが、このような場合は、下図のような、結論引き出しに直結するカードを取り出してまとめることをお勧めします。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その58)へのリンク】

図41-1 連関図「なぜ誤作業が起こるのか?」のまとめ

(注41-1)大脳の下位のソフトウエア(注意、思考,意思等の機能)が働いているくつろぎの状態で、長続きできるだけでなく、生理的な視野も思考力もかなり広いので、繰り返しの通常作業に適している。ただ、上位のソフトウエア(予測や創造のひらめき)は働いていないので、作業の信頼性は、こう言った機能を必要としない作業設計のレベルに応じて 0.99 ~ 0.99999 (ミス率百分の一 ~ 十万分の一)を期待することができる。詳細は【(その15)フェーズ理論】参照。

【補足説明】

起点は、まとめカードM3でした。テーマカードに結線したいカード22の内容は、不具合発生原因である職場体質の欠陥が生む“結果”と捉えるべきであることに気付いたものの、てんでんばらばらの内容の22のカードから、それを生み出す体質を読み取るのは至難の業で、何日も途方に暮れる日を送りました。その間、22のカードの内容の背景を必死になって読み解こうとしているうちに、とんでもないことに気付いたのです。

それは、それまで“誤作業”(ヒューマンエラー)とは全く関係ないと思っていた“製品設計”“設備計画”“作業計画”が実は深く関わっているにも関わらず、それぞれの作業において誤作業に対する配慮が全くないということです。

そして、このM3を起点に、設備が計画されたとおりに稼働するための“設備管理”、設計された作業が設計通り成立するための“作業者教育”においても、誤差業に対する配慮がなされていないことに気付き、まとめカードM1,M4を手に入れることができたのです。

ここまで来て思い出したのが、以前学んだ“フェーズ理論”で、これこそが、誤作業撲滅活動の理論的支えにするべきであるとの確信に至り、まとめカードM2に繋がったのです。

この4つのまとめカードの内、M2とM4がテーマカードに結線する最終カード候補になるのですが、どうもピンと来ないので、検討を重ねた結果、最終カードS1とS2が手に入ったのです。とても珍しいことなんですが、最終カードS1はオリジナルカードでした。

2.連関図「なぜ誤作業が起こるのか?」から手に入れた結論

1)連関図のまとめ(図41-1)の読み解き

この図を見ますと、直接の原因は「作業者の集中力が維持できない」と「作業者の誤作業に対する知識が不十分である」になっていますが、真の原因は、その二つを生み出した職場体質であることが分かります。具体的には、そのような職場体質を生み出している、誤作業に対する配慮に欠けた「製品設計」「設備計画」「作業設計」「作業者教育」「設備管理」が真の原因ということになります。

2)最終結論

以上から、連関図法で読み解いた最終結論は「作業設計(含む製品設計、設備計画)、作業者教育、設備管理における誤作業防止に対する配慮の欠如」ということになります。

【補足説明】

本来「製品設計」は、製品機能「設備計画」は、生産性「作業設計」は、効率的、能率的作業手順「設備管理」は、設備機能維持「作業者教育」は、設計された作業標準の順守、が主眼でなされるべきであるというのが一般的な考え方です。

ただ、この事例の言語データを連関図法で解析した結果、これらはそれぞれが、作業者の誤作業を誘発する要因を多く含んでいることを気付かせてくれたのです。しかも、それらの...