1.はじめに(前回掲載の内容)

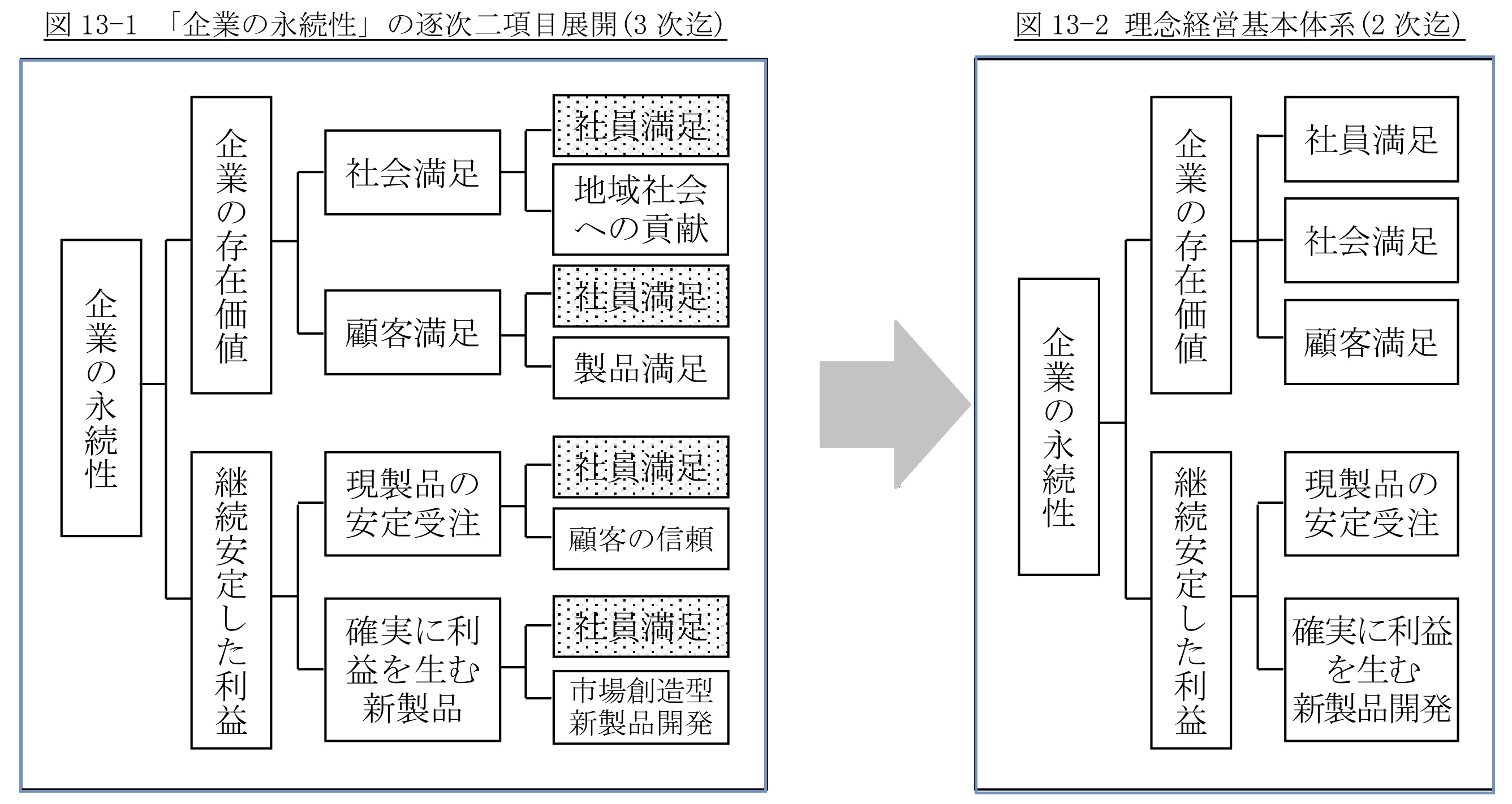

今弾から、「企業の永続性」をトップ事象として、(逐次二項目展開型)系統図法で展開することにより、経営理念と企業の末端活動を結びつける理念経営基本体系の設計を、プロセスを含めてご説明します。ポイントは、逐次二項目展開をすることで、漏れのない展開結果を手に入れることが出来る点で、この事例を通じて、何故(逐次二項目展開型)系統図法が漏れを防ぐことが出来るかをご理解願えればと思います。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その12)理念経営基本体系の設計(2)へのリンク】

2. 理念経営基本体系の二次展開結果(前回掲載の内容)

逐次二項目展開による3次展開結果を図13-1に、その展開結果をまとめた形の理念経営基本体系の2次展開結果を図13-2に図示します。

2-1 図13-2の説明(前回掲載の内容)

2-2-1 はじめに(前回掲載の内容)

2-2-2 なぜ社員満足、社会満足、顧客満足の順番なのか?(今回の内容)

企業の存在価値を展開した3項目の重要度は、顧客満足(CS),社会満足(SS),社員満足(ES)の順番が一般的なのに、図では逆になっているのを不思議に思われたと思います。実は、この順番は、“不満足の検出の難しさ”の順番なのです。即ち、“顧客”は、ちょっとした不満足も即刻、声高に訴えてきますのですぐ分かりますが、“社会”は、日ごろ受ける恩恵を考慮して大抵のことは我慢しますので、不満足の検出は非常に難しく、“社員”に至っては、過労死に象徴されるように、死に至るまで我慢しがちですので、訴えを待つ姿勢では不満足の検出は不可能と考えるべきなのです。

したがって、理念経営体系における満足度向上方針をこの順番(1ES,2SS,3CS)で明記し、トップマネジメント以下全員が心して強力に推進して初めて3つの満足達成のバランスが取れるのではないかと思っての順番です。

2-2-3 なぜ展開項目に株主満足が入っていないのか?

株主は、企業の誕生・存在そのものに関わる要因で、存在価値論議とは次元が違うからです。とは言うものの、株主満足が、経営体系に存在しないことに違和感を持たれるかもしれませんが、その点は、以下のように考えて頂ければと思います。

即ち、本来株主は、創業者の起業理念に賛同しその具現に対する支援者であり、その理念具現のための理念経営体系の根幹と言える5つの展開項目が適正になされることが第一義であり、その延長線上に配当や名声と言った「株主満足」が存在するという考えで、中小企業の株主の大部分は、大体この考えに沿っていると言えます。要するに、社員満足、社会満足、顧客満足が適正に達成されれば、自ずと、株主満足が手に入るという考えです。

この考えは、最近存在感を増してきた、秒を争う売買による短期の利益しか念頭にない“トレーダー株主”や、“物言う株主”の主張が、長期的観点からの経営理念や理念経営とは相容れないことが多いことからも説明がつくと思います。

2-2-4 利益の展開項目が“現製品の安定受注”でいいのか?

相応の利益があるからの現製品ですので、現製品に求められるのは、上位展開項目の“安定”に対するところだという考えからの“現製品の安定受注”なのです。ただ、この“現製品の安定受注”は、先に展開した“顧客満足”と深く関わりますので、3次以降の展開時注意が必要です。

2-2-5 新製品は確実に利益を生むのか?

この展開次元では、文字通り“確実に利益を生むことが出来るような新製品の開発”と言う意味です。ならばどのような新製品なのかということになりますが、3次以降の展開の先取りを承知で申し上げますと、“価格決定権を手にすることが出来るような新製品&rdquo...