1.「連関図法」による不具合発生体質の把握

1)スタッフワークレベルの連関図法の使い方

採取した言語データ91を連関図法で解析するのですが、テーマを中心に置いて因果関係の濃いものから放射線上に配置するN7での一般的なやり方では、このようなスタッフワークレベルのテーマには全く機能しませんので、以下にご説明する、スタッフワークレベルのテーマに対する連関図法の使い方に従って解析願います。

先ず、言語データを25×75㎜サイズのポストイットに記入し、一番上にテーマを大書したB紙に、テーマから15cm位下からカード間の隙間を、上下は5,6cm、左右は8cm位あけて整然と配置し、左上から右下に向かって番号を付けておきます。この番号は、解析結果説明のリポート作成時に使います。

これを壁に貼り、メンバー全員でカード間の因果関係を探し、見つけたら皆に報告し、同意を得て矢線で結線します。これを繰り返し、徹底的にカード相互の因果関係を洗い出すのですが、行き詰ったら、“3つの作戦”と“追加カード作戦”でとことん追求します。

“3つの作戦”とは、3種類のカード(矢線の出入りが全くないカード、矢線が出る一方のカード、矢線が入る一方のカード)に着目して、矢線の行き先カードはないか、矢線が入ってくるカードはないかを徹底的に探すことです。

“追加カード作戦”とは、因果関係追及の過程で、必ず“因果関係は認められるが飛躍がありすぎて直接結線が躊躇されるもの”が出てくるのですが、その場合、双方のカードとの因果関係がより濃い“中継カード”を追加するのが“追加カード作戦”で、このカードが、中継したカード以外のカードとの結線を呼ぶなど、後々活躍することが多いので、重要な作戦です。こういったカードの追加は、後述する “まとめカード”を含めて5~10%になることが珍しくありません。

この二つの作戦が、行き詰ることの多い「徹底的なカード間の因果関係追及」をやり抜く上でのポイントですので、参考にして頂ければと思います。

上記因果関係の徹底的追求を続けますと、これ以上の結線は、テーマに対してしかできない多くのカードが残るのですが、この状態が、結論引き出しに取り掛かるタイミングと言えます。ただ、これらのカードは、結線先はテーマしかないものの、直接テーマに結線したのでは、単なる断片的な原因の羅列に終わり、連関図法による結論と言ったものを手に入ることなく終わってしまいます。

そうならないためには、それらのカードの内容を、背景を含めてじっくり検討し、いくつかのカードの言い分をとりまとめた、よりテーマとの因果関係の濃い“まとめカード”の追加により対処します。この“まとめカード”は、他の“まとめカード”の言い分をとりまとめた新たな“まとめカード”や単独カードの言い分をとりまとめた新たな“まとめカード”を生み出すことにより、より中身の濃い結論の引き出しに貢献しますので重要です。

このような作業を繰り返すことにより、関係者が膝を打つような結論を手にすることができるのです。ただ、テーマによっては、膝を打つような結論を手に入れるまでにかかる時間が数十時間、中には100時間に及ぶケースも経験しているのですが、心配されるのは、そこまでやりきることができず、適当なところで結論の引き出しに走り、結果的に膝を打つような結論に至らす失敗する点です。

そこで、そのようなことが無いようにするには、どこまで頑張ればよいのかを示すガイドラインが欲しいのと、徹底的に因果関係を追及していますと、矢線の交錯が激しくなって矢線の記入が難しくなるという二つの点に対する対処が必要になります。

この二点について、筆者が到達したノウハウを次項にご紹介しますので参考にして頂ければと思います。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その56)へのリンク】

2)カード間の因果関係徹底追及のためのノウハウ2点

・連関図法のガイドラインは「熟成度指数j=1.8」

言語データを直接解析して結論を得る手法(連関図法、親和図法)をスタッフワークテーマに使う場合、気の遠くなるような忍耐と時間が必要なのですが、親和図法の場合、結論を得るためのガイドラインとして「カード寄せした島の数がシングル」と言うのがあるため、何とか頑張れるのです。

ところが、連関図法の場合、そのようなガイドラインがないため、適当なところで結論を出すことになりがちなので、連関図法にも、何らかのガイドラインが必要と考えたのです。

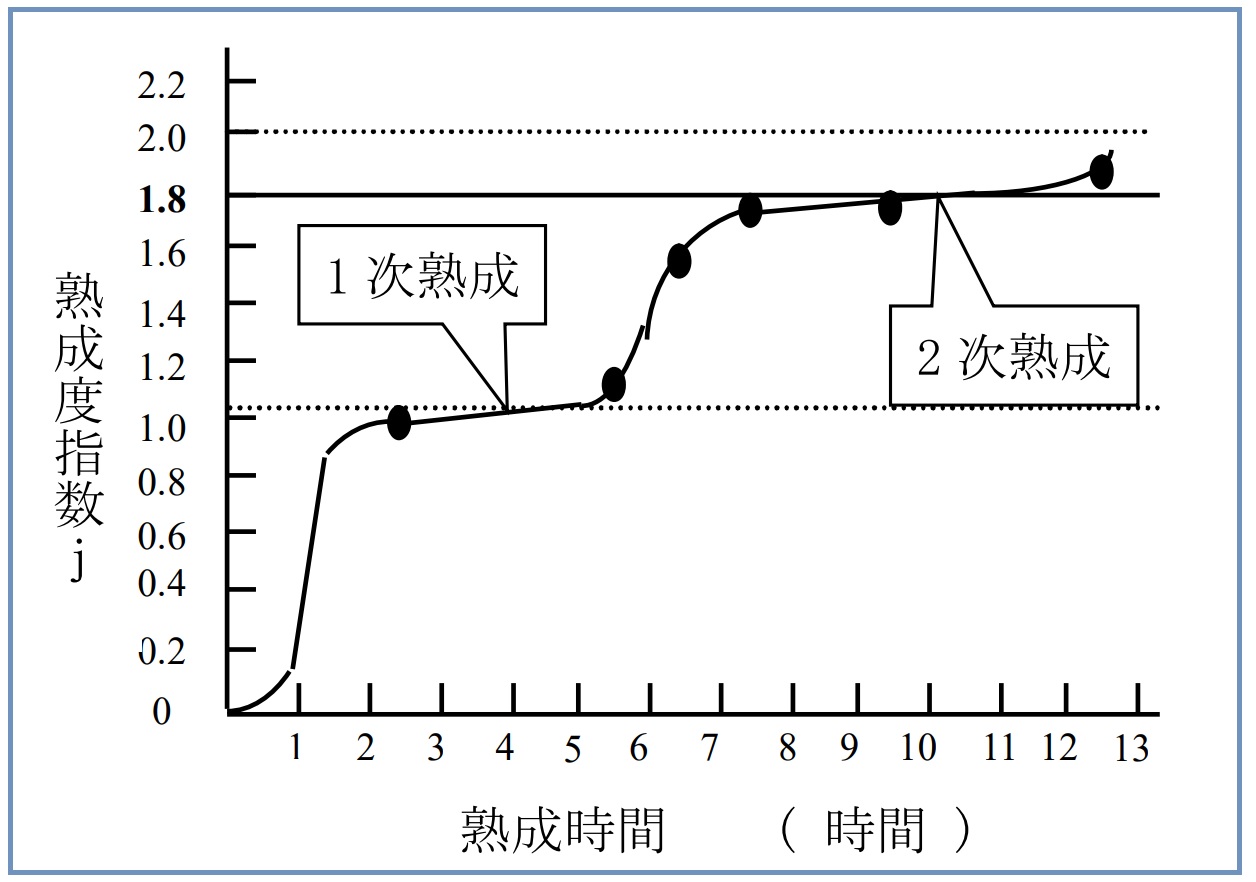

一般的な連関図との一番の違いは矢線の多さなのですが、これはカード枚数が多ければ増えますので、矢線の数をカード枚数で割った値をめどにすることを考え、“熟成度指数j”と命名しました。そして、過去の事例十数件について熟成度指数を求めてみたところ、1.8~2.23でしたので、「j=1.8」を連関図法による結論を得るためのガイドラインにできるのではないかということです。

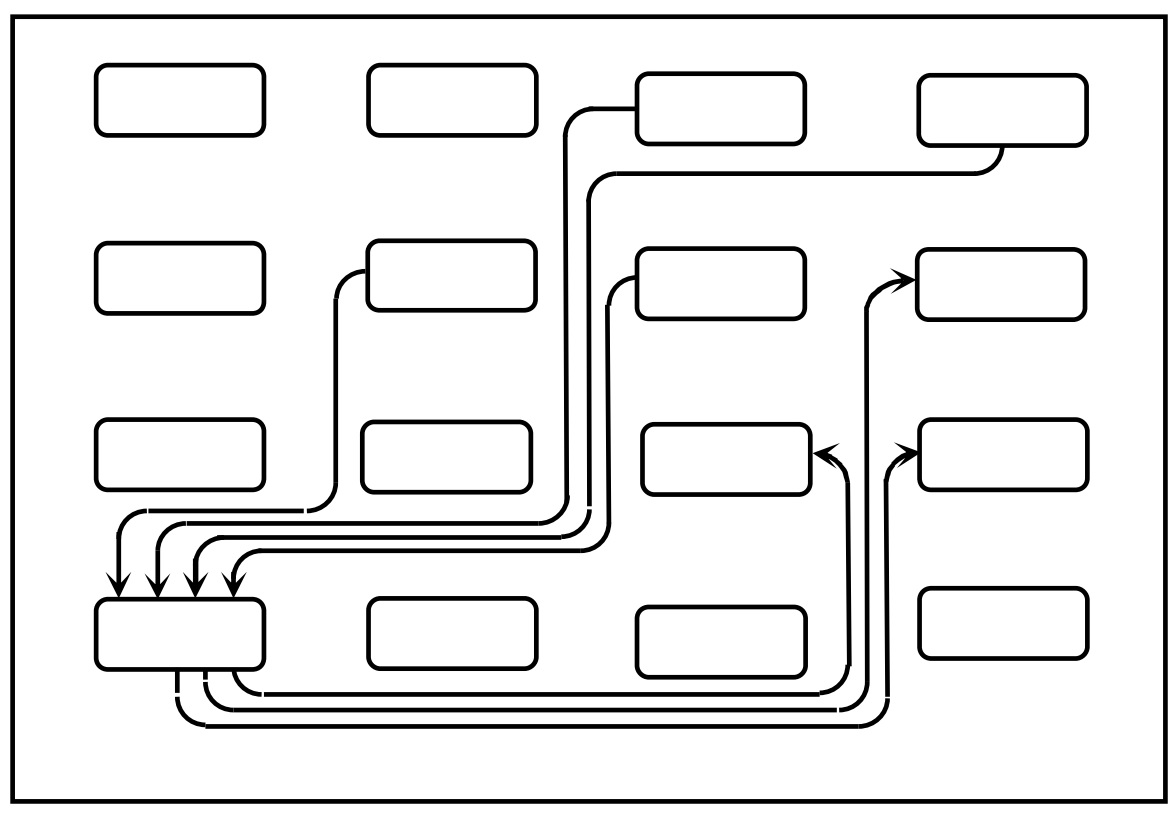

あと、カード間の因果関係を追及していると必ず一度行き詰りますので、あるプロジェクトで、この熟成度指数の推移を追ったところ、図39-1のようになりました。

図39-1 熟成度曲線

これを見て、一般的なQCサークルテーマの連関図の熟成度指数を調べたところ、殆どが1次熟成域で、スタッフワークテーマの2次熟成域とは明らかな違いがありましたので、参考にして頂ければと思います。

因みに、熟成度指数の命名ですが、連関図を深く追及する過程は“熟成”そのものと感じたところから来ています。

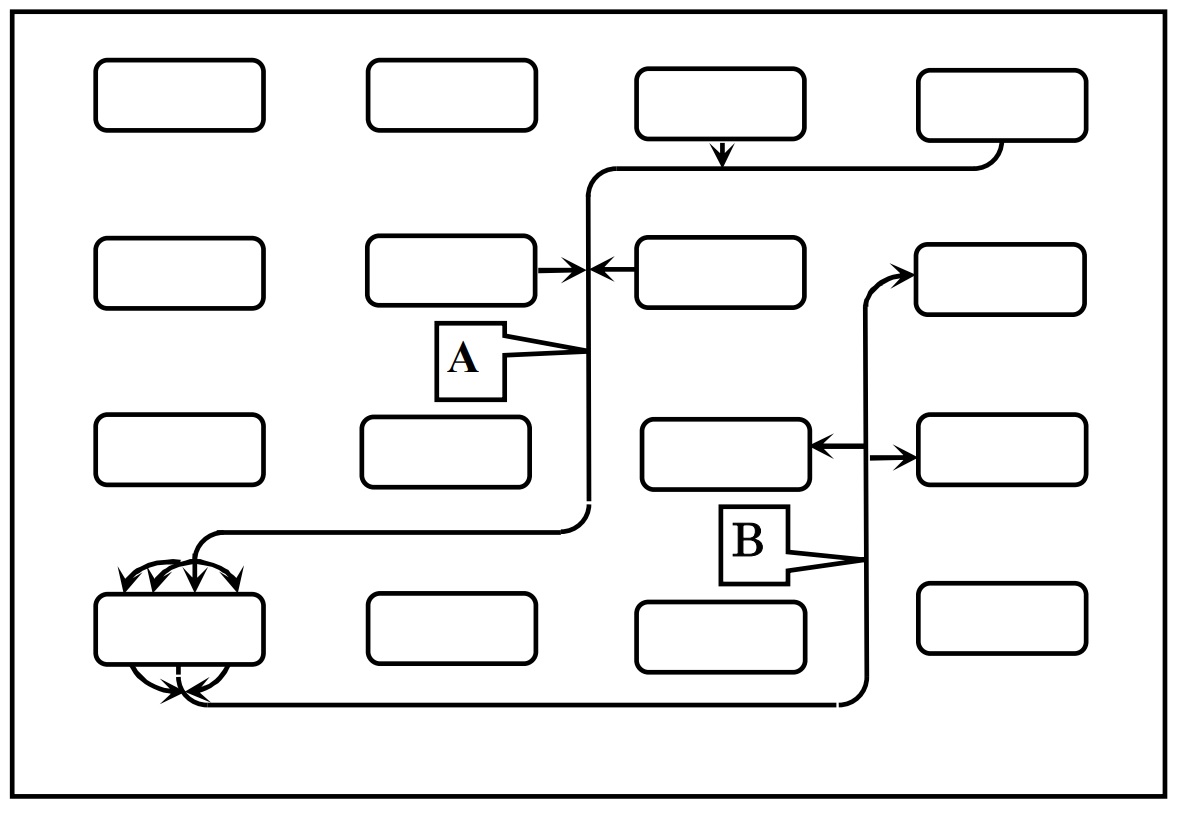

・矢線便乗法

この“矢線便乗法”というのは、矢線が錯綜する連関図を見ていて、何本もの矢線が束のようになって同じ方向に向かっているのに気付いて思いついた便法です。両図を見てお分りの通り、同じ方向に向かう矢線がある場合、最寄りの位置で矢線の矢印をその矢線に乗せ、目指すカード...