【連関図法で把握した原因に対する対策実施】

1.はじめに

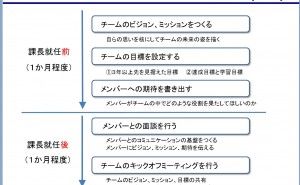

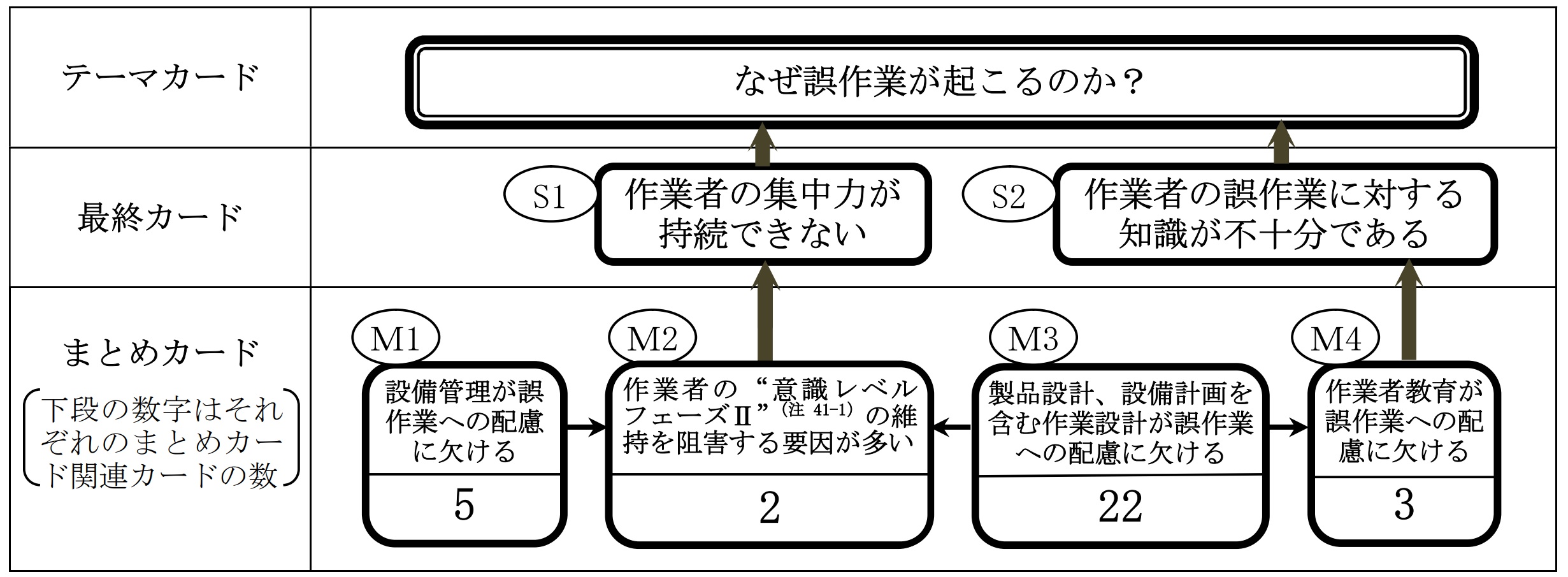

今弾以降は、【快年童子の豆鉄砲】(その59)クレーム率シングルppmをゼロに(4)でご説明した、連関図「なぜ誤作業が起こるのか?」(下図)に対する最終結論「作業設計(含む製品設計、設備計画)、作業者教育、設備管理における誤作業防止に対する配慮の欠如」に対する対策のあり方の説明です。

この場合、対策すべき原因が「配慮の欠如」と茫漠としていますので、通常の不具合対策のような理詰めでの対策立案は無理で、この事例の場合、原因である諸管理事項に対する「配慮の欠如」に対する反省と対策についての関係者の思いを汲み取った「言語データ」の「親和図法」での解析結果を対策立案に生かしたことにより成功したのですが、これからご説明するこの事例の場合についての説明内容を通じて、このようなテーマに対する対策のあり方をご理解願えればと思います。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その61)へのリンク】

図41-1 連関図「なぜ誤作業が起こるのか?」のまとめ

2.対策立案のプロセス

1)適用手法は 親和図法

対策立案の核は、『誤作業防止に対する配慮』ですが、このような場合、広い分野にまたがる多くの意見に込められた思いをあまねく汲み取って、新しい発想とアイデアを生み出し、それらを具体的な方策に盛り込む必要があります。

このようなニーズにぴったりなのが親和図法なのですが、現在の一般的な使われ方では全く機能しませんので、この事例を通じて、どのような使い方をすればよいのかを以下にご説明します。

2)テーマの選定

連関図「なぜ誤作業が起こるのか?」が導き出した原因は「製品設計、工程設計、設備管理を含む“作業設計”が、誤作業に対する配慮に欠けている」ということですので、対策立案のための言語データ採取テーマは「誤作業防止に配慮した作業設計、作業者教育、設備管理はどうあるべきか?」ということになります。

3)言語データの採取はブレーンストーミング

上記テーマの場合、単に幅広い意見聴取にとどまらず、相互啓発、他者の意見への便乗と言った創発につながる発想が求められますので、発言者が一堂に会し、意見を出し合うブレーンストーミング(BS)形式がふさわしいといえます。

本事例の場合、データ採取対象者は、連関図の解析メンバー15人で、そのメンバーによるBSで採取したデータは102でした。

開発も絡むテーマなのに、工場関係者だけでいいのかとの懸念をお持ちになるかもしれませんが、品証部長が、カーメーカーで開発を経験しておられましたので、工場の実情を踏まえた開発の在り方に言及したデータを出してもらうことが出来、問題ありませんでした。

4)言語データ解析のための準備

採取した言語データの内容を確認した上で、連関図法と同様、25㎜×75㎜のサイズのポストイット(以後“カード”と称します)に記入して、壁に貼ったB紙に見やすい配置で貼り、全員が、カードに書かれた言語データの内容だけでなく、そこに込められた背景や思いを含めて、じっくり読み込みます。

この事例の場合、100分くらいかかりました。過去の事例でも、大体“カード当たり1分”をめどにしているのですが、目指すところは、次のステップである、“カード寄せ”の際、どこにどんなカードがあるのかが完全に頭に入っているのが理想です。

この間、外見的には作業が全く進展しませんので、心理的な焦りから、適当なところで次に進みがちですが、結局次のステップで、より多くの時間を要することになりますので、“カード当たり1分”を参考に、そのようなことにならぬようにされるといいと思います。

5)“カード寄せ”と“表札作り”

このカードとこのカードは志(言わんとするところ)が近いと感じたら、メンバーに申し出て、賛同を得た上で、その二枚を近くに配置するのが“カード寄せ”で、その二枚の言い分を代表する内容のカードを作り、カード寄せした二枚を下に重ねるのが“表札作り”です。

この“表札作り”の肝は、オリジナルカードの思いをしっかりくみ取った表札を作ることで、後々表札の下にあるオリジナルカードが気になるようなことが無いようにすることです。これが一次で、引き続き、表札同士や表札とオリジナルカードと言った組み合わせで新たな表札を作るといった作業がなされ、この事例の場合は、4次の表札が最高でした。

この作業が進むたび毎に、新しい発想やアイデアが、少しづつ積み重ねられ、最終的に、皆が膝を打つような結論に繋がるのが親和図法の核心と言えます。

6)A型図解

上記作業を繰り返しますと、いくつかのグループ(これを“島&rdq...