◆夢商品開発七つ道具とは(2)

2.「夢商品開発七つ道具(Y7)」開発の契機(つづき)

前回の3)「創造的魅力商品」の定義に続けて、解説します。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その37)へのリンク】

4)品質要素の種類と関連要因の把握

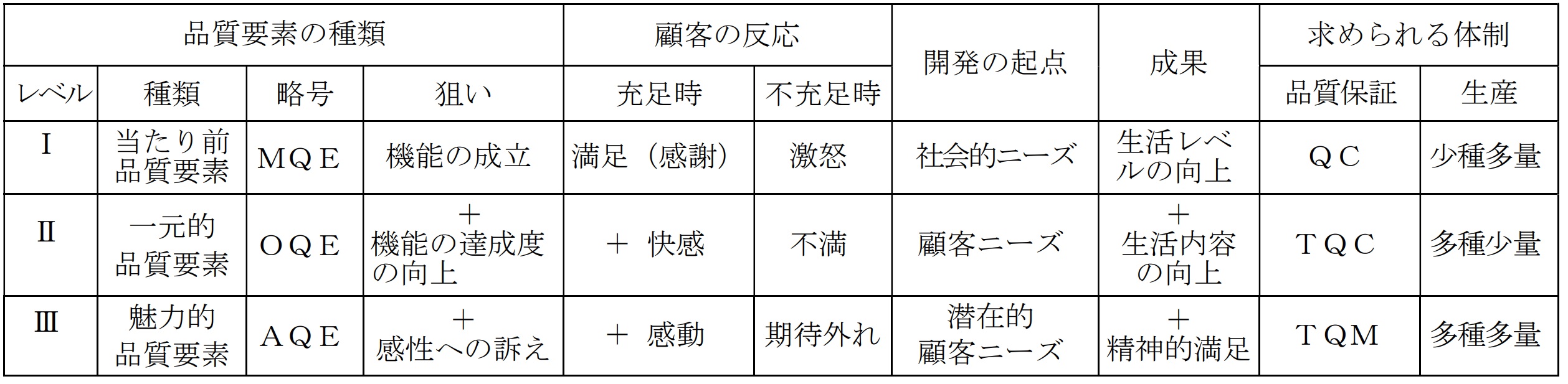

前弾でご説明した3種類の品質要素の一つとしての「魅力的品質要素」を的確に商品開発に取り込むには、開発に関わる諸要因との関連を、他の品質要因との違いを含めて把握しておく必要がありますので、把握結果を表111-1に取りまとめました。

表111-1 品質要素の種類と関連要因の把握結果まとめ

上表をもとにそれぞれの品質要素について詳細を下記致します。

ⅰ)当たり前品質要素(Must-be Quality Element:MQE)

この要素の発端は、工業化の始まりに発生するもので、人間の行動力を飛躍的に高める役目を果たす商品機能の成立条件が原点といえ、充足された時の顧客の反応は一般的には「満足」ですが、その商品機能によって取り除かれた労苦が大きい場合、時には「感謝」の対象にもなります。

ただ、「当たり前」との命名からは実感しにくいのですが、いみじくも英語名が示しているように、この要素は“Must”、すなわち達成必須のものであり、この要素の不充足は商品の機能不全を意味し、顧客の反応は「激怒」につながり、他の手段では補えないのが普通です。

開発の起点は、「社会的ニーズ」のことが多く、しばしば国策に組み込まれたりします。日本の場合は先進欧米諸国の商品がターゲットで、生産主体、少種多量生産体制による普及第一でした。品質保証も、製造現場のQC体制確立が求められます。

ⅱ)一元的品質要素(One-dimensional Quality Element:OQE)

この要素は、機能の達成度に関わるもので、車であればスピード、馬力、操舵性などで、充足された時の顧客の反応は「満足」に「快感」が加わります。不充足の場合は「不満」が発生しますが、価格やサービスとの兼ね合いでの妥協もあり得ます。ただ、商品選択基準としてはウエイトが高く、シェア喪失要因になります。

開発の起点は「顧客ニーズ」で現商品の品質要素、技術の延長線上のものが多く達成度のレベルが勝負で、達成度が業界内で平準化すると「当たり前品質要素」へと移行する運命にありますので寿命も比較的短いのが普通です。

一般的に顧客ニーズは多様化しますので、生産体制は多種少量生産が求められる傾向にあります。

品質保証体制は、顧客ニーズの把握、把握した顧客ニーズ具現のための開発における達成度、生産体制の対応スピードなど、いずれも全社的取り組みを必要としますので、トップマネジメントの参画・主導のTQC体制が求められます。

ただ、テーマが比較的明確で技術的な面が主体となることが多いので、好ましいことではないですが、トップマネジメントの参画・主導が不十分でも達成可能域といえます。

ⅲ)魅力的品質要素(Attractive Quality Element:AQE)

この要素は、機能・実用を超越して顧客の「感性」に訴えるもので、開発段階では、顧客にとっては夢のような商品といえ、好きな番組が好きな時に見ることができるVTR,歩きながら好きな音楽が聞けるウオークマン、などが分かり易い典型的事例といえます。

上記事例からでも分かるようにこの品質要素が充足された時には、「快感」に「感動」が加わり、往々にして生活パターンを変えてしまうほどのインパクトを持ちます。

したがって、この要素の場合は不充足といっても、キャッチコピーをもとに顧客が描いたイメージとの落差なので、顧客の反応は「期待外れ」であり「不満」にまでは到らないのが通常です。

しかし、この「期待外れ」感は、新市場創造と拡大に大きな影響を及ぼしますので、きめ細かい魅力的品質要素の商品化が求められるところです。

以上3種類の品質要素についてそれぞれ説明してきましたが、これらには、表111-1にあるように「レベル」が存在し、そのレベルは順次積み上げ的に進行するもので、逆戻りもなければ、Ⅰの充足なくしてⅡへの移行はなく、同じくⅡの充足なくしてⅢへは移行しない、という性質のものであるとの認識は非常に重要と言えます。

5)魅力的品質要素の商品化

魅力的品質要素の商品化が難しいのは、開発の起点が、顧客自身十分認識し切れていない「潜在的な」ニーズですので、その把握と選択が勝負となる点です。中でも「選択」が決め手で、決定権を持つトップマネジメントの先見性、感性、洞察力、決断力、プロジェクト運営能力、が死命を制する点が、OQEとの決定的な違いであり、まさにトップマネジメントが鍵を握るという点でTQCを超えた概念としてのTQM(総合的品質管理)が求められるところです。

今一つこの魅力的品質要素の商品化開発で重要なことは、企業の持つ最先端技術(シーズ)と顧客の潜在ニーズのインタラクション(相互作用)です。

どういうことかと言いますと、企業は、最先端技術を開発したものの顧客ニーズの把握が出来ずに用途開発がままならない一方で、顧客は、企業の持つ最先端技術を知る由もなく、思いとしては可成り具体的に「ニーズ化」されていても情報として発信するところまでに至っていないため、通常の顧客ニーズ調査では企業側に把握されることなく潜在化してしまい企業の開発起点たり得ない、といった状況を打開するためのもので、「企業と顧客の協業」と言えます。

ただ、協業とは言うものの、起点は、企業による顧客の潜在ニーズの把握で、把握した顧客の潜在ニーズを自社の最先端技術に結びつけることによる、顧客の潜在ニーズを起点とした「顧客満足の創造」こそが目指すところです。

問題なのは、この魅力的品質要素の不充足時の「期待外れ」は、往々にして極めて多様な顧客の感性への対応度に起因しますので、その「期待外れ」への対応には、極端な多種少量生産体制が求められるのですが、それを生産サイド(生産技術や生産設備)で実現しようとしますと限界があり、最終的に顧客満足のレベルダウンを妥協点にせざるを得ない点です。

これを避けるためには、製品レベルでは顧客にとって極めて木目細かい多種対応であるにも関わらず、生産段階ではあたかも少種大量生産のごとき生産体制を可能にする製品設計を生産サイドと開発陣が一丸となって取り組む必要があるのですが、その実現を支えるツールを目指して開発されたのが「創造的魅力商品開発七つ道具(M7)」で、次弾でご説明します。

次回に続きます。

◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!

...