1.新事業開発とフレームワーク

いつもフレームワークの講義をしていると、要素の知識が先行してしまうことがあります。3CのCを覚えて自己満足してしまう場合などです。新規事業の計画で、フレームワークを使ったことで考えた気分になってしまうことも良くあります。若い方の場合に特に多いようです。しかし当然ですが、フレームワークを使いこなすには、それをいつ、どのように使うべきかを知る必要があります。

2.事業開発と研究開発

新規事業計画において、そのテーマが自社の方向性やビジョンに合っていなければ、途中で行き詰ることが多くなります。事業開発プロジェクトを進めながら、「この先どうなるのか?」と関係者が疑問を持っていては頓挫する危険性が高いのです。

分かっていながらそうなってしまうのは、取引先のアイデアや自社のアイデアに固執してしまうことが多いためです。自社のビジョンをしっかりと決めなければ研究はできないし、研究が出来なければ容易にマネされない技術シーズは生れません。シーズがあやふやならば、それをもとにして新規事業をしてもよい結果にはなりません。要は、フレームワーク以前の問題がここにあります。

3.事業戦略の仮説構築

研究開発の結果、色々な製品にできる可能性がある面白い技術シーズが出てきたとします。その技術を用いて出来る製品は、研究の段階である程度は考えられていますが、その精度は髙くありません。そこで、なんらかの製品・サービスの試作品を作ることになります。試作品には、ターゲット、利用シーン、提供する価値など色々な仮説が入っています。その仮説を作る段階でフレームワークが用いられます。

4.事業戦略の仮説検証

試作品が実際に出来て、それをユーザーに使ってもらうとします。ユーザーの反応が予想通りのものであれば、仮説の修正は必要ありませんが、実際はほとんどの場合修正が必要になります。

たとえば、新たな機能を加えた試作品を作ったとします。その機能にターゲットはメリットを感じるはずだと思っていたものの、実際に使用してもらったところその機能に魅力を感じないという結果が出たとすれば、その機能は差別化要素とはいえません。差別化要素に欠ける事業は実行すべきではないわけで、フレームワークの中に「差別化」という項目があれば、それを確認することができることになります。

5.新事業開発におけるフレームワークの意義

新事業開発で失敗しないために、フレームワークで考えることが重要です。フレームワークとは、漏れなく 考えるための要素を列挙したものです。商品開発やマーケティングの際に使用するものとしては、3CやSTPなどのフレームワークが有名です。これらを用いることも出来ますが、修正しながら考えなければならない事があるなど使いにくいこともあります。

考えるための要素を列挙したものです。商品開発やマーケティングの際に使用するものとしては、3CやSTPなどのフレームワークが有名です。これらを用いることも出来ますが、修正しながら考えなければならない事があるなど使いにくいこともあります。

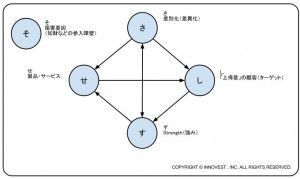

そこで、特に新規事業開発のために筆者が考えたのが、図1の「さしすせそ」フレームワークです。

図1.新事業開発のフレームワーク

6.新事業開発で考えるべき要素

新事業開発で考えるべき要素を以下に示します。

(1)さ 差別化

差別化とは「顧客メリット+他所が出来ない」という要件を満たすような製品機能や仕様を考えることです。

(2)し 上得意の

顧客 セグメント化した上で、どのターゲットを選ぶのか、どんなニーズを満たすのかを考えます。

(3)す 強み(Strength)

技術やビジネスモデルなど、自社の強みを考えます。この時は固有のものにこだわる必要はありません。

(4)せ 製品・サービス

製品やサービスの仕様・機能を、差別化を考慮して設定します。また、販売の時のメッセージにうまく差別...