▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

「現状走っているテーマを評価しているのですが、形骸化していましてね」と仰るのはA部長でした。会議室には私とA部長など数名。議題は、会社で実施しているテーマの継続可能性評価のことでした。会社では年に一度、テーマの進捗等を評価して継続するかどうかを決めるのですが、この評価があまりいい形で運用されておらず「全部継続する」という結論になりがちとのことだったのです。「全部継続する」というのは一見良いように見えるかも知れません。しかし、そうでもないというのが会社での評価です。というのは、継続するテーマの中には本来続けなくても良いテーマが含まれているということでした。やめたほうが良いのに続けてしまうのが問題だったようです。

いわば「ゾンビテーマ」とでも言えるでしょうか。新聞などでも「ゾンビ企業(本来生き残れないが国の補助金等で生かされている会社)」のことが語られていますが、まさにゾンビという言葉がピッタリなテーマがあったようです。ゾンビテーマなんか辞めちゃえばいいじゃないかと思われるかも知れませんが、それほど簡単な話ではありません。というのは、そのゾンビテーマ、一見するとよく見えるからです。どういうことかと言えば、前述の通り、A部長の会社では毎年評価をしているのです。評価の結果「良い」と評価されているから続けられるという訳です。ゾンビもゾンビでないものも「良い」から続けられる。そのため「評価尺度(モノサシ)が間違っているのでは?」というのがA部長の認識でした。

A部長のイメージでは、ゾンビとそれ以外が区別され、ゾンビには低評価が付くようなモノサシが望ましいというものだったでしょう。そうすれば、ゾンビテーマをやめられる。それで、冒頭のような相談になったというわけです。

1. ゾンビテーマをやめられるのか?

冒頭のようなご質問を受けて私は思案していました。というのもこの手の話はそれほど単純ではないからです。この手の問題を抱える会社では、多くの場合、モノサシに問題があるという思い込みがあります。モノサシが悪いからゾンビが明確にならないのだ、という思い込みです。したがって、そういう会社では、モノサシを作ろうとしますし、作ってくれるコンサルなどを求めます。しかし、私はそれがうまくいくとは思っていませんでした。

「きちんとしたテーマとゾンビテーマを分けたいという意図ですよね?」と私がお尋ねすると、A部長は頷きました。「では、本当にゾンビテーマをやめちゃっても良いのですかね?」と私が尋ねると、A部長は困った表情になりました。「本当に良いのかな?」と考えあぐねる感じになったのです。

実はこのA部長の表情、私には予想通りの反応でした。というのも、会社内には様々なス...

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

「現状走っているテーマを評価しているのですが、形骸化していましてね」と仰るのはA部長でした。会議室には私とA部長など数名。議題は、会社で実施しているテーマの継続可能性評価のことでした。会社では年に一度、テーマの進捗等を評価して継続するかどうかを決めるのですが、この評価があまりいい形で運用されておらず「全部継続する」という結論になりがちとのことだったのです。「全部継続する」というのは一見良いように見えるかも知れません。しかし、そうでもないというのが会社での評価です。というのは、継続するテーマの中には本来続けなくても良いテーマが含まれているということでした。やめたほうが良いのに続けてしまうのが問題だったようです。

いわば「ゾンビテーマ」とでも言えるでしょうか。新聞などでも「ゾンビ企業(本来生き残れないが国の補助金等で生かされている会社)」のことが語られていますが、まさにゾンビという言葉がピッタリなテーマがあったようです。ゾンビテーマなんか辞めちゃえばいいじゃないかと思われるかも知れませんが、それほど簡単な話ではありません。というのは、そのゾンビテーマ、一見するとよく見えるからです。どういうことかと言えば、前述の通り、A部長の会社では毎年評価をしているのです。評価の結果「良い」と評価されているから続けられるという訳です。ゾンビもゾンビでないものも「良い」から続けられる。そのため「評価尺度(モノサシ)が間違っているのでは?」というのがA部長の認識でした。

A部長のイメージでは、ゾンビとそれ以外が区別され、ゾンビには低評価が付くようなモノサシが望ましいというものだったでしょう。そうすれば、ゾンビテーマをやめられる。それで、冒頭のような相談になったというわけです。

1. ゾンビテーマをやめられるのか?

冒頭のようなご質問を受けて私は思案していました。というのもこの手の話はそれほど単純ではないからです。この手の問題を抱える会社では、多くの場合、モノサシに問題があるという思い込みがあります。モノサシが悪いからゾンビが明確にならないのだ、という思い込みです。したがって、そういう会社では、モノサシを作ろうとしますし、作ってくれるコンサルなどを求めます。しかし、私はそれがうまくいくとは思っていませんでした。

「きちんとしたテーマとゾンビテーマを分けたいという意図ですよね?」と私がお尋ねすると、A部長は頷きました。「では、本当にゾンビテーマをやめちゃっても良いのですかね?」と私が尋ねると、A部長は困った表情になりました。「本当に良いのかな?」と考えあぐねる感じになったのです。

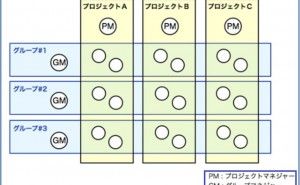

実はこのA部長の表情、私には予想通りの反応でした。というのも、会社内には様々なステークホルダがいるためA部長の一存という訳にもいかないだろうと思っていたからです。技術者の立場に立って考えれば容易に分かるでしょう。ゾンビ峻別モノサシができたとすると、ゾンビテーマが明確になるわけです。そうすると、技術者は「あなたのテーマはゾンビです、やめてください」と言われます。反発は必死と思われませんか?

反発するのは技術者だけではないでしょう。テーマをお願いした営業も反発します。「ゾンビです、やめてください」と言われれば「そんなことはない、買ってくれる顧客はいる」と大声で主張するに違いありません。そう。問題はモノサシだけではありませんでした。ゾンビ峻別モノサシが切れ味鋭くテーマを分けたとしても、問題は解決しないのです。上記のようにステークホルダーが反発するのは目に見えていますし、もし誰かの独断でテーマをやめようとすると反発する人のモチベーション低下などを招くでしょう。ではどうすれば良いのでしょうか?話をA部長との会話に戻します。

2. モノサシではない解決策とは?

「現在はどんなテーマ評価をしているのですか?」私が尋ねると、A部長は説明してくれました。説明をお聞きすると、一般的によくある評価項目を設定していました。技術者に評価シートを記入させ、発表させるというもの。評価は経営層の合議で決まるそうでした。

「ほとんどの評価項目は前年度のものをコピペすれば埋まるのではないですか?」と私がお尋ねすると「そうですね、私が技術者だった時もコピペしていましたね」と苦笑いされていました。

評価項目について項目数は多かったのですが、ほとんどが前述の通り前年度のコピーで埋められそうな項目ばかりで、一度作れば済むもの。技術者が評価のために新たに作らなければならないのは「計画通りきちんと進んでいるか」に関する事項だけでした。

「この『計画通り進んでいるか』に関する記述だけが、実質的な審議対象になりませんか?」とお尋ねすると「その通りです」とA部長が回答します。計画通り進んでいれば問題なく通過する一方、計画通りに進まなければ詰められる。そういう審議になっているようでした。

それまでの会議でほとんどのテーマが継続判断になることを聞いていましたが、これは裏をかえせば、計画通りにならないようなことには挑戦していないということです。そして、計画通りになるようなことは、先が読めているのでそれほど儲かりません。それで私はこう続けました。

「計画通りに進めてテーマ継続しても儲からないのですよね?」分かりきったことなので私はやや笑いながら聞きました。A部長もやや苦笑いしながら頷きました。A部長にも問題の所在が見えてきたようです。私は最後のダメ押しをしなければなりませんでしたが、私が結論を言うのは忍びないので、質問することにしました。「ゾンビかどうかは『計画通り進んでいるか』ではなくて『儲かるかどうか』ですから、儲かるかどうかを評価したらどうなりますかね?」A部長は苦笑いをして黙ってしまいました。そう。「儲かるかどうか」で評価するとテーマがほとんどゾンビになってしまうのでした。A部長の苦笑いは、それがわかってのものだったのです。

3. ステークホルダが納得して再出発できる評価制度が望ましい

「世の中に計画通り進む新規事業は何一つないと私は思います。一方、御社のテーマ評価制度では技術者は順調でないとやめさせられるので『順調です』ってアピールしなければならない。ここに矛盾があると思います」と私は助言する前に問題点を指摘しました。

A部長は頷いていましたので、私はこう続けました。「評価してゾンビはやめるという制度設計ではなく、ゾンビになりそうなら経営と技術者が一緒になって見直す制度にしたら良いですよ」その時、A部長の顔が少し明るくなったと思います。もう少し聞きたそうでした。

「つまり、テーマの進捗中に状況がどんどん変わっていきますよね?儲かる見通しが立たなくなります。言い方を変えると、ゾンビになりそうになります。そのようなことを定期的に経営に報告させるのです。会議運営のルールは、都合の悪い情報を最初に報告すること。そして、修正する前提で経営と技術者が一緒に活動を開始するのです」と私は続けました。

「なるほど、、、」とA部長は言葉を出しました。私の話を頭の中で反芻しているような感じでした。「確かにそのルールでいけば都合の悪い情報を言いやすいでしょうね。」と半分は納得された様子でした。それで私は続けました。「御社ではこれまで儲からないテーマを選択していると思います。そのため、ゾンビ峻別モノサシを当てると『ゾンビになりそう』という評価になると思います。それで、やめさせるのではなく見直させるのです。やめるのではなく見直しです。そうすると、なにより良いのが、儲かるテーマに挑戦するようになることです。悪いことを報告可能、計画の修正可能なので、どんどん挑戦できます」

「やめさせられるのではなく見直しなので心に余裕が生まれますし、計画通りにならないことが前提なので、リスクが高いものにも挑戦しやすいです。」と私はさらに続けました。以後のやり取りは省きますが、一通りお話するとA部長の顔は晴れやかになりました。ご納得の様子で、早速このような方向性で見直すように話し合って、会議を終了しました。

さて、A部長の話から離れますが、一般論としてこの手のご相談はとても多いです。概ね、モノサシが大事だという思い込みがあり、ゾンビを峻別してゾンビをやめさせる制度を導入すれば良いのでは?という考えが根底にあります。しかし、上述の通り、それがうまく行かない会社も多いです。今回の解説記事ではステークホルダとの関係性やモチベーションなど総合的に考えて制度設計する必要があり、モノサシだけではうまく行かないというのがお分かりいただけたと思います。

皆さんの会社ではいかがでしょうか?記載したような、計画通り進むことを前提にした評価制度やゾンビをやめさせる評価制度のどちらかを採用していませんか?記載したとおり、望ましいのは、ステークホルダが納得して再出発できる評価制度です。無駄な対立もありませんし建設的な検討ができるので誰しも気持ちが良い検討にできます。

次回に続きます。

【出典】株式会社 如水 HPより、筆者のご承諾により編集して掲載

▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!