システム設計1 プロジェクト管理の仕組み (その33)

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る体感で思考する 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その161)

これまで五感を一つ一つとりあげ、それぞれの感覚のイノベーション創出における意義...

これまで五感を一つ一つとりあげ、それぞれの感覚のイノベーション創出における意義...

短期開発プロセスのしくみづくり(その2)

【短期開発プロセスのしくみづくり 連載目次】 1. リードタイムが長くなる理由 2. 短期開発プロセスのしくみ構築を進めていく方法 3. 短期開...

【短期開発プロセスのしくみづくり 連載目次】 1. リードタイムが長くなる理由 2. 短期開発プロセスのしくみ構築を進めていく方法 3. 短期開...

知識・経験を関係性で整理する 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その71)

今回からKETICモデルの「思考」の中の、「知識・経験を関係性で整理する」について解説をします。前回までに解説した時系列や物理量などで整理した要素を...

今回からKETICモデルの「思考」の中の、「知識・経験を関係性で整理する」について解説をします。前回までに解説した時系列や物理量などで整理した要素を...

「技術マネジメント総合」の活用事例

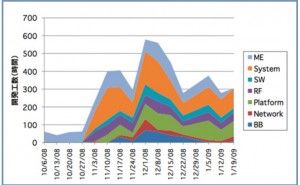

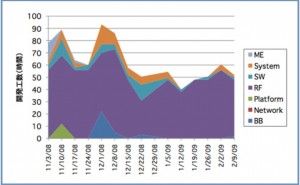

もっと見る進捗管理の精度を上げる:第1回 プロジェクト管理の仕組み (その13)

前回は進捗管理の基本的な考え方を紹介しました。今回は、この考え方にしたがってどのような方法で実際に進捗を把握できるのかを紹介したいと思います。具体的な話...

前回は進捗管理の基本的な考え方を紹介しました。今回は、この考え方にしたがってどのような方法で実際に進捗を把握できるのかを紹介したいと思います。具体的な話...

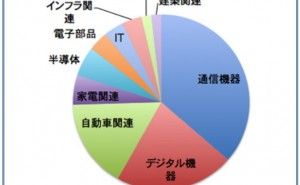

技術資源の有効活用: 事例紹介 (その2)

TRM(Technology Resources Management)事例その2は、建築物の防食事業を営む企業の取り組みをご紹介いたします。 ...

TRM(Technology Resources Management)事例その2は、建築物の防食事業を営む企業の取り組みをご紹介いたします。 ...

CS-T法を起点とした技術開発プロセスとは、乗用車用エンジンの技術開発事例

▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 機能を起点に形を考案するというプロセスの成功例として,品質工学会でも多くの方々に大きな...

▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 機能を起点に形を考案するというプロセスの成功例として,品質工学会でも多くの方々に大きな...