1. リーン製品開発の基本原則1

新製品開発プロジェクトの初期にすべきことは、何でしょうか。プロジェクトの初期に次の各項目に焦点を当てると、新製品の設計を最適化することができます。

【お客様の要求を定義しておく】

要件を定義し、差別化要因を見定め、それらに優先順位をつけます。

【プロジェクトの計画を協力して策定する】

プロジェクトの計画をチームで策定します。成果物と、各々の依存性を確認するのです。これは、プロジェクトマネージャーひとりの作業ではありません。

【リスクを特定し、それを軽減する戦略を策定する】

問題となってから「火消し」をするのでなく、事前にリスクに対処します。

【複数の設計案を練っておく】

複数の設計案をぶつけ合って、さらに効果的な案とします。

【学習を通してナレッジギャップを埋める】

「現在の状態と将来の望ましい状態」両者のギャップを埋めるための知識が現在ありません。これをナレッジギャップといいます。それらに対処し、実現性の高い設計案とします。

【生産性、コスト・品質を検討しておく】

開発者は、技術の成熟度に焦点を当てがちです。生産性、コスト・品質に関して開発部門以外の部署と検討しておくことが必要です。

2. リーン製品開発の基本原則2

大規模なプロジェクトで、担当の一人として仕事をしていると、自分の成果がどのような形でプロジェクトに寄与しているのか分からないものです。

ましてやプロジェクト全体がどこまで進んでいるのか、どんな問題に直面しているのか、どんなお客様に、プロジェクトの成果である製品がいつごろ出荷されるのか知らされないこともあります。さらに悪いことに突然、理由も分からないまま、プロジェクトが中止となったりすることもあるのです。それではモチベーションも低下してしまいます。

リーン製品開発[1]の「見える化」の手法を使って、プロジェクトを成功に導きましょう。

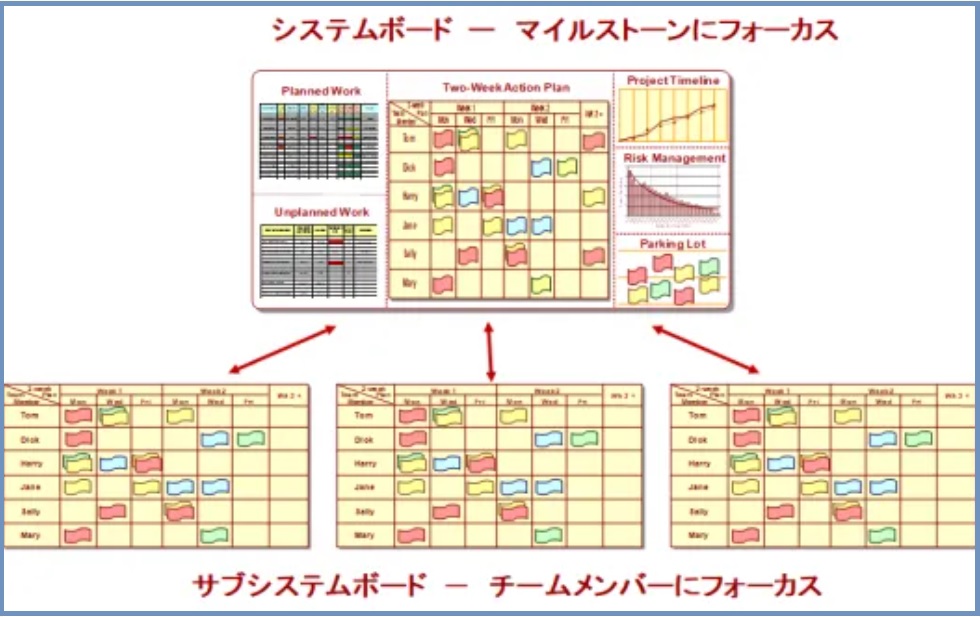

ファンクションの担当が、それぞれタスクにコミットして、その責任を果たしていきます。それは、サブシステムボードで表現されます。

例えば機構設計、回路設計、ファームウェア設計にそれぞれボードがあり、各担当はそのボードで自分のタスクをコミットします。それがファンクションのコミットとなり、プロジェクト全体を見える化するシステムボードに集約されます。ここでは、マイルストーンを達成...