◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!

◆自社の真のコア・コンピタンス把握事例(2)

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その25)へのリンク】

5.解析手順と結論

Step 1~2は、連載の前回で解説しています。

Step 3:連関図法による解析結果のまとめ

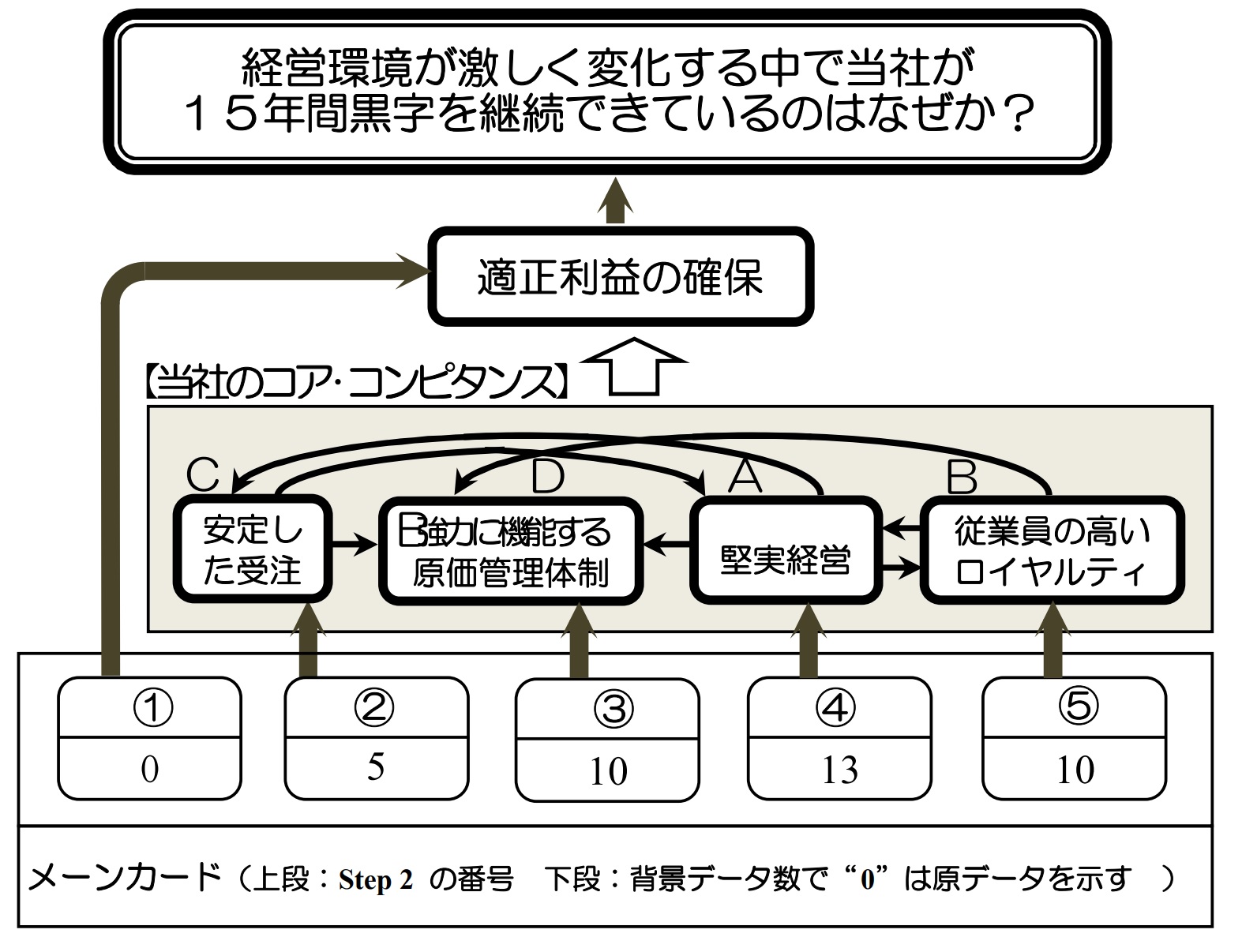

テーマ「経営環境が激しく変化する中で当社が15年間黒字を継続できているのはなぜか?」に対する結論は、5つのメーンカードをまとめた下図(図27-1)から分かるように、「当社のコア・コンピタンスと言える“A.堅実経営”“B.従業員の高いロイヤルティ”“C.安定した受注”“D.強力に機能する原価管理体制”の4要素による“適正利益の確保”の存在」と言えます。

図27-1 コア・コンピタンス把握連関図のまとめ

6.把握したコア・コンピタンス(CC)の強化・育成・再構築

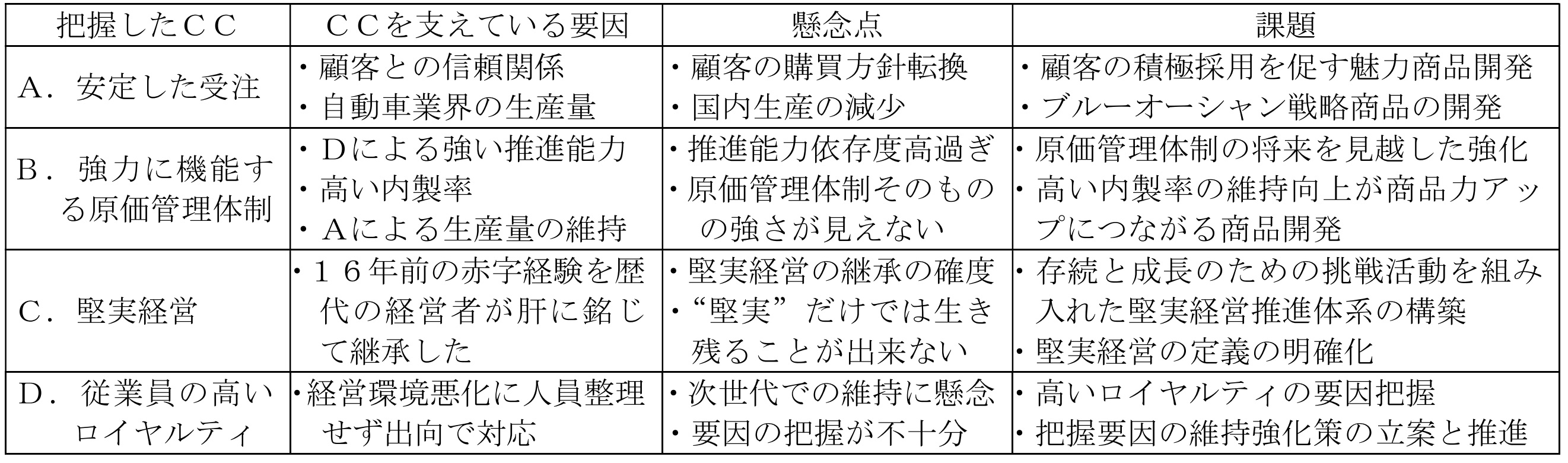

把握したCCで注意が必要なのは、これは、過去につながる現状をベースにしたものですので、将来にわたって有効に機能するとは限らない点です。したがって、把握したCCの成り立ちを支える要因を連関図から読み取り、それらの要因が持つ将来に対する懸念点を払しょくし、CCが時代の変遷に耐えて機能するような強化育成策の立案推進が必要で、この事例での取り組みを下表に取りまとめましたので参考にして頂ければと思います。

表27-1 把握したコア・コンピタンス(CC)の検証結果と課題

7.把握したコア・コンピタンス(CC)が生み出した効果

CC把握から5年経ったところで、その効果をトップにお伺いしたところ、下記の通りでした。

コア・コンピタンスの把握そのものが全社一丸となった「世界一のモノつくり企業を目指す」という経営Vision実現活動の推進に下記の通り大いに貢献した。

- (1) 係長以上から収集した219の言語データはまさに生の声であり、連関図法により導き出された4つのコア・コンピタンスは、全社員にとって腑に落ちるものであった。

- (2) 特に「従業員の高いロイヤルティ」については、新しく理念に追加した「社員の幸せの実現」と同期するものであり、理念経営推進を支えた。

- (3) 当社の課題・問題点から入るのではなく、当社の強みの把握は、Vision実現に向かうにあたり、動機づけになるとともに大きなエネルギーとなった。

- (4) この4つのコア・コンピタンスは常にTopからのメッセージの折り、繰り返し発信し、全社員の理解と自信を深めた。

表27-1については、長期戦略構築のベースとして活用し次のような効果があったとのことでした。

(1)経営戦略として、「モノ創り革新」と「市場創造型商品開発」を明確に示し、ロードマップを描き推進した。

①モノ造り革新活動により、既存客先の次世代商品への提案を行い、安定受注継続を維持した。

②モノ造り革新の成果を新規客先開拓に繋げ、既存客先の海外生産シフトによる売上低下を補完した。

③新規商品開発結果の積極提案が奏功して受注拡大、さらに既存商品を超えた市場創造型商品開発活動推進中。

(2)開発Top・開発メンバーと客先開発部長の週1回のコミュニケーションミーテングを実施し、社長などの個人的人脈に頼らない、組織としての信頼関係を構築

(3)約20年続いている黒字経営で得られた資金を、新商品開発・生産、内製化拡大投資に投入するための意思決定の仕組みを構築...