『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネスと言う戦場で勝利をおさめる為のヒントが豊富に隠されています。『坂の上の雲』に学ぶマネジメント、今回は、『全体観』のその5です。

8. 成功の姿を描けるか

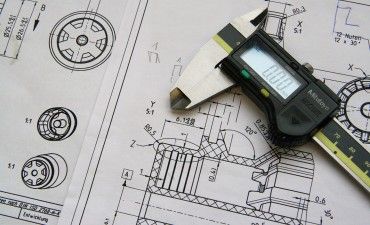

なんだかわからないけれどまずやってみようというやり方もありますが、最終形が描けないものはうまくいかないことが多いようです。設計図がなくて家が建てられないのと同じです。日曜大工で犬小屋をつくるレベルであれば行き当たりばったりでも軌道修正できますが、複雑なものはやはり最終形がないと到達できないのです。

日本はロシアとなぜ戦争をしなければならなかったのか。それはロシアが朝鮮半島を占領したなら、日本にとっては緩衝地帯のないまま大国と向き合うことになるという恐怖があったからです。したがって、朝鮮半島にロシアが進出するのは日本にとって死活問題でした。つまり、日本が負けた後のイメージが描けていたことになります。

【成功のイメージ】

もし日本が負ければ、帝国主義の当時では北海道がロシアのものになってしまう、千島が租借地になる、などのイメージもたくさん描けたでしょう。負けた後のイメージが沢山あるから戦争に突入せざるを得ないという決定になったわけです。つまり、ロシアが成功した場合のイメージがはっきり描けたということです。もう1つの例として、東郷平八郎(連合艦隊司令長官)は、「敵艦隊撃滅」というはっきりしたイメージをもって、それに基づいていろいろな作戦を立てました。撃滅ということは全滅させなければならないのです。ただ単に勝つだけではダメなのです。

それに比べて、ロシアのバルチック艦隊を率いるロジェストウェンスキーには何もなかったのです。

彼にとってベストのシナリオは戦闘をしないでウラジオストクに逃げ込むことだけでした。日本の補給路を遮断できるからです。艦隊のうち何割かがウラジオストクに逃げこんでにらみをきかせればそれで十分に戦略的勝利と考えたでしょう。ただし、その逃げ込む一隻に自分がいなければならないということにとらわれすぎて、敵艦隊を撃滅するという東郷に対していかにも弱かったのです。ここが大きな差でした。

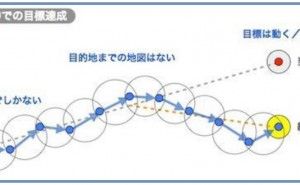

成功のイメージを持っているかいないかが勝敗の大きな要因でした。成功の姿を思い描く。成功を念じれば必ず成功するというイメージトレーニングは個人としてはそれが出発点となりますが、組織となるとそれだけでは足りなくて、東郷は「撃滅」という言葉で組織の目標を一致させました。

外食チェーン・ワタミの渡邉美樹社長のいう「夢をカラーで描け」ということに通じるでしょう。緻密に成功に至るまでのプロセスをイメージせよということです。東郷に比べれば、ロジェストウェンスキーは何も持っていなかったに等しいのです。東郷は明治天皇の前で、「撃滅いたします」とこれ以上はもうないようなコミットメントをしました。実は東郷自身はそのような大言壮語をする人物ではなかったので回りにいた人々が驚いたくらいですが、それくらいはっきりしていたということでしょう。面白いのは「撃滅いたします」と天皇の前でいったことを側近に話し、「天皇陛下に約束したのだからお前たちもがんばれ」とは言わないのです。噂でそれを聞きつけた側近らが、「うちの大将は、とんでもないことを天皇の前で約束してしまった」と、むしろ組織の目標を一致させるためにはいい方向にはたらいたことでした。東郷としては精神的にしょいこんだ形ですが、秋山真之ら参謀も不平を言わず、理想的な組み合わせになっていました。

マネジメントという意味では、東郷も前の黄海海戦で敵の艦隊を破りますが、思うような戦果をあげられなかったとき、作戦...