◆ 黄銅の脱成分腐食

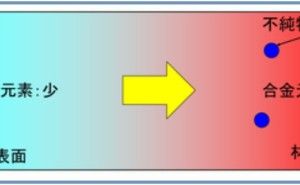

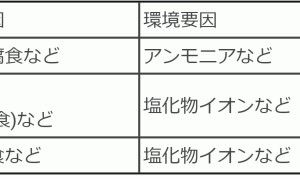

脱成分腐食は、合金の特定の成分や特定の相だけが優先的に腐食されることです。選択腐食と呼ばれることもあります。これはあらゆる合金に起こる腐食というより、特定の材料、合金にみられる腐食です。

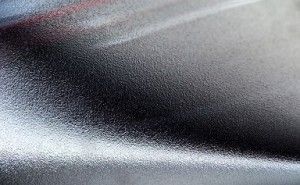

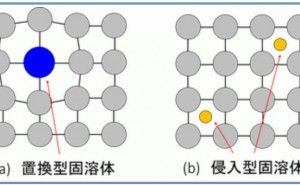

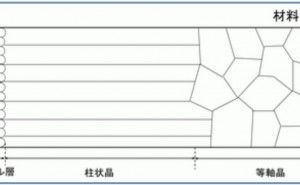

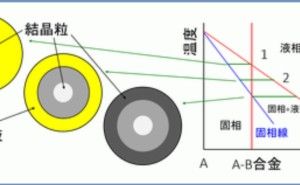

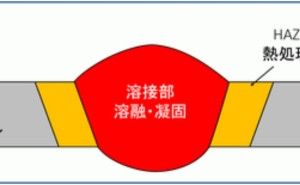

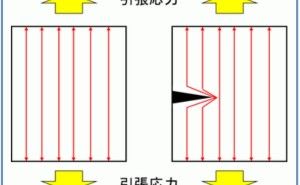

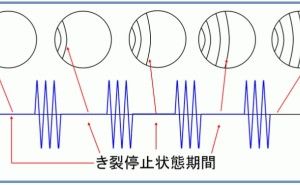

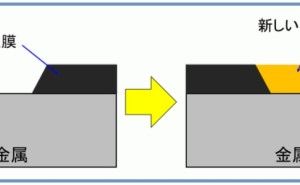

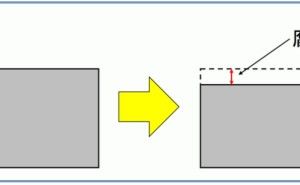

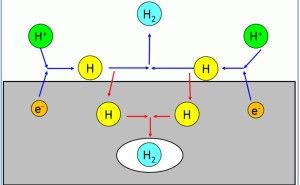

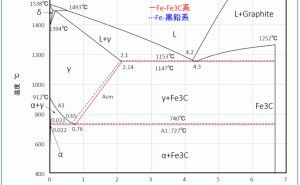

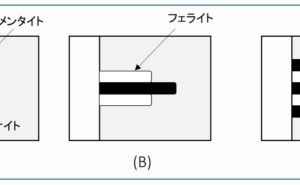

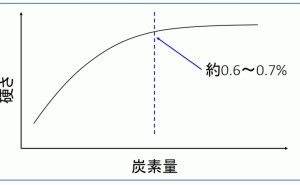

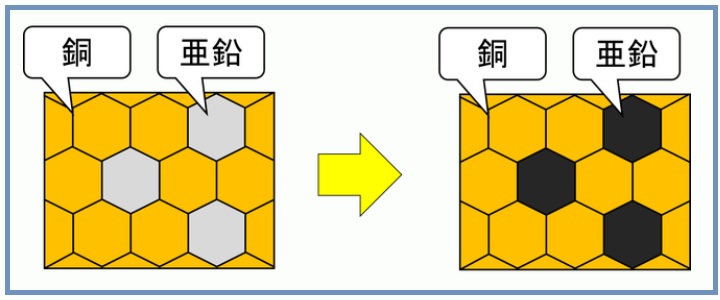

代表的な脱成分腐食は、黄銅の亜鉛成分だけが腐食する脱亜鉛腐食です。黄銅の種類として主に亜鉛含有量30%(七三黄銅)と40%(六四黄銅)があります。六四黄銅はα相とβ相の2相組織となるが、亜鉛量の多いβ相が腐食されていきます。脱亜鉛腐食の様子を図1に示します。

図1. 脱亜鉛腐食

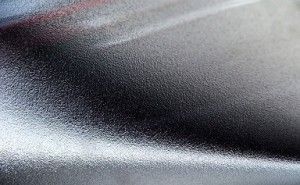

脱亜鉛腐食は全面的に腐食が進行する時もあれば、局部的に起こる時もあります。脱亜鉛腐食が発生すると、見た目の状態はあまり変わらなくても、材料内部の亜鉛のみが腐食され、銅が残るので多孔質のようになります。そのため、強度などは低下し、割れや破損が起きやすくなります。脱成分腐食は黄銅以外にも、鋳鉄(ちゅうてつ)の鉄部分が腐食する黒鉛化...