◆ 酸素濃度で変わる腐食反応

異種金属接触腐食は異なる金属によって腐食が起きますが、酸素濃淡腐食は同じ金属でも周りの酸素濃度が違うことによって引き起こされます。腐食におけるカソード反応は式(1)にみられるように酸素と水が関係しています。

カソード反応 : O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- ・・・(1)

例えば、一枚の鉄板の下半分を水中に浸した場合を考えます。水中よりも空気の方が周囲の酸素量が多いです。鉄板周りの溶存酸素量が異なると、酸素濃度の...

TOP

異種金属接触腐食は異なる金属によって腐食が起きますが、酸素濃淡腐食は同じ金属でも周りの酸素濃度が違うことによって引き起こされます。腐食におけるカソード反応は式(1)にみられるように酸素と水が関係しています。

カソード反応 : O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- ・・・(1)

例えば、一枚の鉄板の下半分を水中に浸した場合を考えます。水中よりも空気の方が周囲の酸素量が多いです。鉄板周りの溶存酸素量が異なると、酸素濃度の...

異種金属接触腐食は異なる金属によって腐食が起きますが、酸素濃淡腐食は同じ金属でも周りの酸素濃度が違うことによって引き起こされます。腐食におけるカソード反応は式(1)にみられるように酸素と水が関係しています。

カソード反応 : O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- ・・・(1)

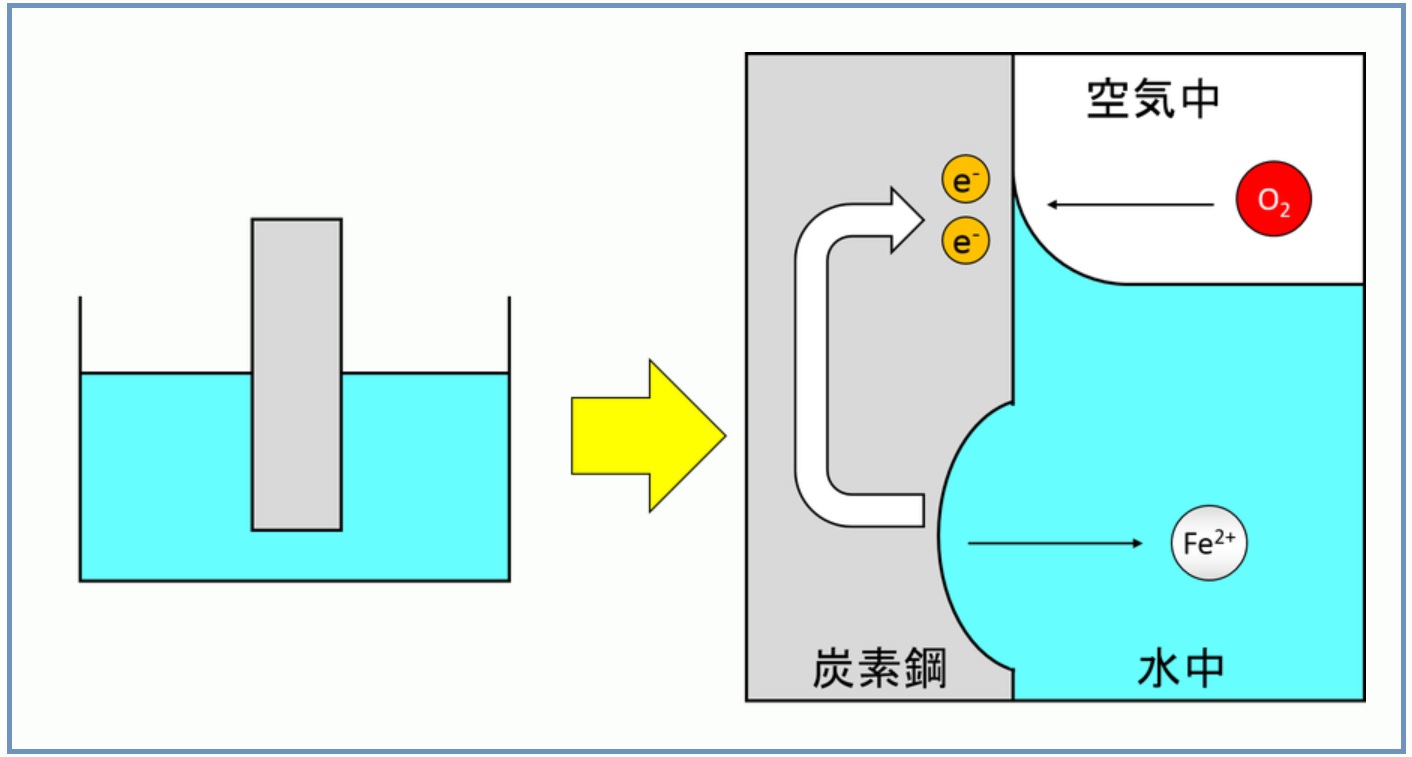

例えば、一枚の鉄板の下半分を水中に浸した場合を考えます。水中よりも空気の方が周囲の酸素量が多いです。鉄板周りの溶存酸素量が異なると、酸素濃度の高い場所がカソード、酸素濃度の低い場所がアノードとなり腐食されていきます。その様子を図1に示します。

図1. 酸素濃淡腐食

腐食反応に限らず化学反応では、濃度差があるとそれを少なくする方向に化学反応が進みます。酸素濃淡腐食の場合、高い酸素濃度を低くしようと化学反応(腐食反応)が進みます。酸素濃度の差が大きいと、カソード反応によって酸素を消費させ、酸素濃度の差を小さくしようとして、腐食反応が進みます。

水中に鉄板を半分浸すと水面付近は水に濡れますが、酸素の供給は容易に行われます。しかし水面下では酸素の供給が困難なため、酸素濃度が低くアノードとなり腐食されます。これは船の外板や橋脚などのように、一部が水中で一部が空気という状況で起こりやすい腐食です。この場合、腐食されやすい場所は水中の場所全てというよりも、水面直下の位置になります。

また、酸素濃淡腐食は土壌の配管などにも起こります。土の中の酸素濃度は均一ではなく、土質や深さによって変わります。粘土質な土は風通しが悪く酸素濃度が低くなりやすいのです。一方、砂場の砂のようなサラサラした砂質は風通しがよく、酸素が供給されるので酸素濃度は高くなりやくなります。

次回に続きます。

続きを読むには・・・

現在記事

◆ CCT曲線 TTT曲線はA1変態点以下の温度にて保持する状態を表します。 しかし、実際の熱処理では温度を保持することよりも連続的に...

◆ CCT曲線 TTT曲線はA1変態点以下の温度にて保持する状態を表します。 しかし、実際の熱処理では温度を保持することよりも連続的に...

【目次】 ◆ 孔食とは 孔食(こうしょく)とは、材料表面のある箇所だけが優先的に腐食されることです。孔...

【目次】 ◆ 孔食とは 孔食(こうしょく)とは、材料表面のある箇所だけが優先的に腐食されることです。孔...

◆ 相対強度の計算例 XRDの相対強度の計算をしてみます。金属材料として粉末のアルミニウム(格子定数a=4.05Å)、使用するX線は...

◆ 相対強度の計算例 XRDの相対強度の計算をしてみます。金属材料として粉末のアルミニウム(格子定数a=4.05Å)、使用するX線は...

私は約20年前に自動車用コネクターメーカーで、接点材料の研究開発を担当していました。当時の接点は錫めっきが主流でした。一方、ECU(エンジンコントロール...

私は約20年前に自動車用コネクターメーカーで、接点材料の研究開発を担当していました。当時の接点は錫めっきが主流でした。一方、ECU(エンジンコントロール...

15年前に勤務していた自動車用部品の製造会社で、ゾルゲル法による反射防止コートを樹脂基板上に製造する業務の設計責任者をしていました。ゾルゲル法というのは...

15年前に勤務していた自動車用部品の製造会社で、ゾルゲル法による反射防止コートを樹脂基板上に製造する業務の設計責任者をしていました。ゾルゲル法というのは...

開催日: 2026-01-28

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします