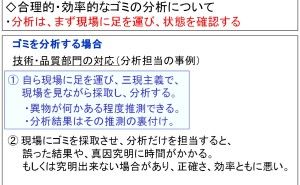

◆ 活動目標を明確にし、意思統一と情報を共有

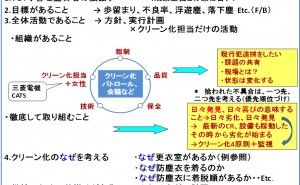

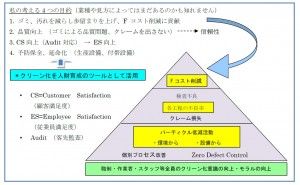

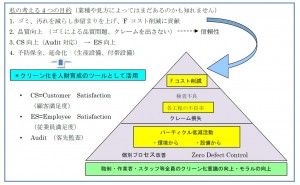

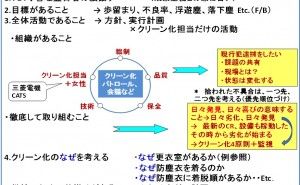

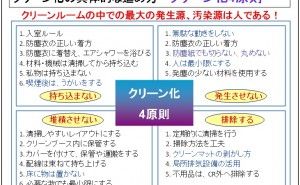

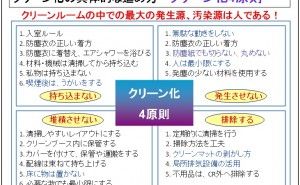

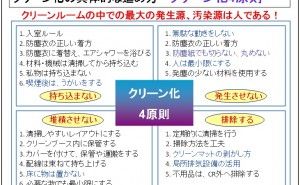

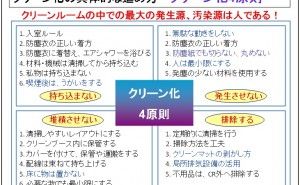

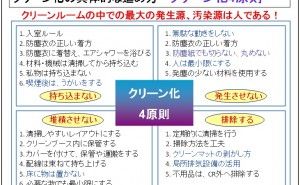

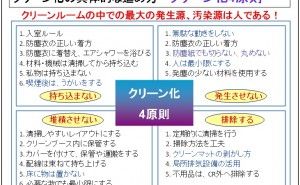

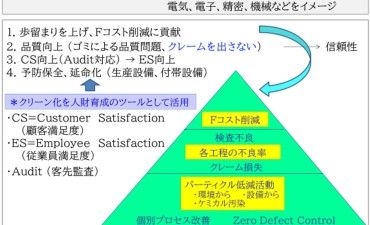

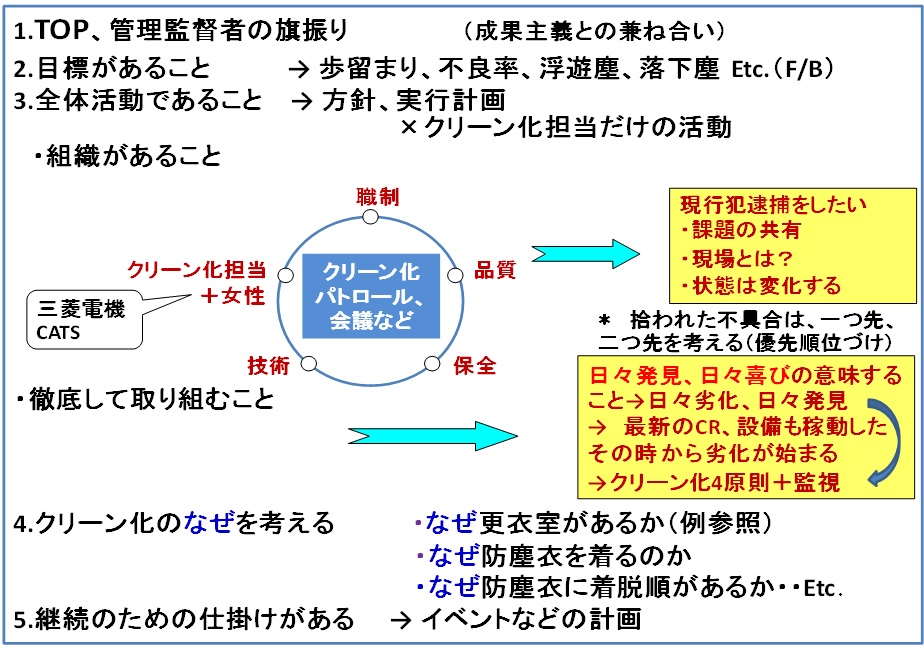

下図はクリーン化活動を進めるうえで重要なことを私の経験、体験を元に整理したものです。これは現場や現場に近い部門だけでなく、経営者や管理監督者など会社全体が知っておいてほしいことです。クリーン化を成功させる条件について、前回に続き解説します。

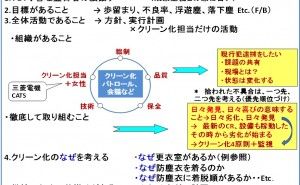

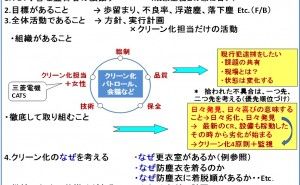

2. 目標があること

活動には多くの人が関わります。「何でもよいから、とにかく現場を綺麗(きれい)にしなさい」では動きようがありません。ところが稀(まれ)に、このようなケースもありました。活動するには目標が必要です。『何に向かってやるのか』を明確にすることです。それによって社員、従業員のベクトルも合い、成果も出やすくなります。

【目標】

例えば歩留まり向上や不良率減少、浮遊塵減少、落下塵減少、返品率、または返品数減少など具体的な目標を設定します。

【浮遊塵と落下塵について】

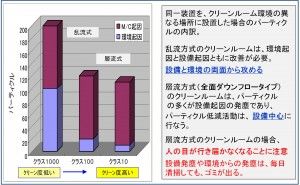

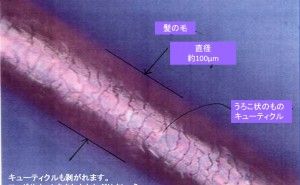

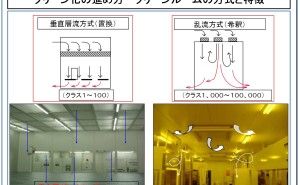

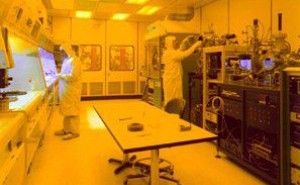

浮遊塵(ふゆうじん)は、クリーンルーム内で浮遊している微粒子(パーティクル)のことです。

現場をパーティクルカウンターで測定し、継続的に推移を確認します。客先監査(Audit)があるところでは、客先からデータの提示を要求されることもあります。パーティクルは広範囲に浮遊するため、その現場全体の清浄度が低下しますので、広範囲の製品品質に影響します。

落下塵は浮遊せず落下する微粒子です。

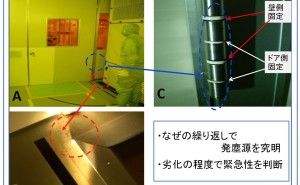

こちらは、現場の所々にサンプル捕集場所を設置します。場所によってデータにばらつきが生じるため、ばらつきが大きい場合は、その付近に発生源があるケースが多いようです。

浮遊塵と落下塵は異なるものとの考えがありますが、境界の線引きはしにくいでしょう。環境改善としては、攻める方法が違います。半導体製造や水晶、表示体など高い清浄度管理が必要な分野では、この2つの物差しで現場環境を管理しているところが多いようです。

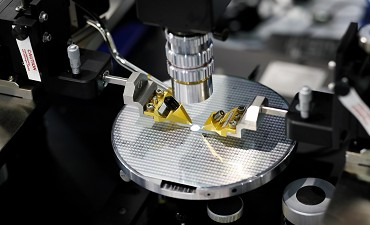

落下塵の把握方法は様々ありますが、半導体製造の前工程(クリーンルーム)では、綺麗なWF(ウエハー)を必要な箇所に24時間放置する方法をとります。WFを回収し、そのまま専用の測定機を使い、微粒子数や大きさが測定や分析もできます。WFの管理や費用が発生するので、後工程や清浄度のあまり高くない現場ではWFに変わるもの、例えばクリーンマット(粘着マット)などを活用するなど、様々な工夫を行い、評価している企業があります。

目標設定は優先順位をつけ、改善効果の大きいものから取り組みます。成果も見えるようにしましょう。途中の工程で不良、廃棄品が発生したり、やり直し、手直しが必要になるとその分、追加補填はじめ、加工の人工数、電気、ガス、薬品など多くの項目が二重に発生します。これによって利益の減少、納期遅れにも繋がります。これらは利益の減少、客先への納期確保ができない信頼性の問題など経営面にも繋がり、取り引きが減ってしまうかも知れません。

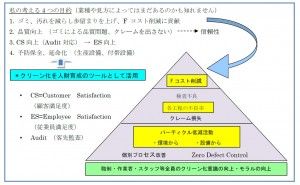

【フィードバックの効果】

これらのクリーン化活動で得られた効果や成果は、従業員にきちんとフィードバックすることが重要です。

フィードバックは、それまでの活動のまとめ、お礼と感謝、次の目標へのスムーズな橋渡しのほか、褒めることでの士気を継続させる機会でもあります。単にトップダウンの場ではないのです。成果、効果を管理職だけが共有していても、活動した現場や社員にフィードバックしないまま次の目標を提示してしまっては、現場にしてみると今期の目標、半期の目標、四半期ごとの目標と次から次へと降ってきたらどうでしょう。「今までやってきたことはどうなったの?成果があったの?」とい...