前回、経営者や管理職の方は、ぜひ現場に足を運んでください、と書きました。本題から少し外れますが、今回は経営者、管理監督者の役割、行動を考えてみます。

以前、トヨタ自動車の豊田章夫社長が米国で演説をした中に「どんなに優れたレポートよりも事実は現場にあり」という言葉がありましたが、この言葉が私の心に強く残っています。

経営者や、管理職の方は、職制というルートで把握した情報だけで自社の管理をされていないでしょうか。体裁の良いレポートを見ても、現場の本来の姿は把握できないでしょう。現場に良く足を運ぶことで、事実を確認しましょう。そのことを怠ると、自分が思っているものと実際の現場には乖離ができてしまいます。そこで、いきなり雷を落としても、良い方向にはいかないでしょう。

私も、セミナーなどの場で「現場とはその場に現れると書く」ということを言っています。現場を巡回すると、日々変化しているのに気が付くわけです。

現場に足を運び、作業員と会話をすることで、現場が健全に管理されているかどうかも把握することができます。「何だか聞いていることと違うなあ」と。そのことは、長年現場を這いずり回ってきた経験から良くわかります。現場の人は情報を持っているんです。

もう一つ、“トヨタの危機管理の大原則”(幻冬舎)について触れておきます。最近のNETで紹介されていました。その文面を簡単に紹介します。

危機管理対応についてはいちいち報告書を作成して、役員に上げたりはしない。「危機対応は一刻一秒を争う。担当者は問題を解決することに集中する」社長はもちろん全役員は危機対応が知りたくなったら、自ら大部屋(危機管理対応室のようなところ?)へ行き、情報を把握すること。わからないところは担当者に聞く。「役員が担当に報告をさせるのではなく、役員から担当のところに行け。トップが現場に降りていくのが、本当のトップダウンだ」という部分がありました。

これを見て、なるほど、トップダウンについて的を射た表現だと感じました。上から指示を出すだけがトップダウンではないのです。

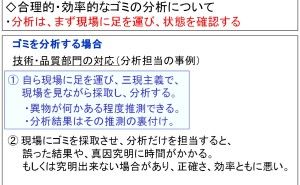

確かに問題があった時、上司→上司と報告を上げる仕組みの場合、その都度きちんとした報告書を要求される。それを作成するのに膨大な時間がかかる。さらに報告書の内容や書き方について修正や指導が入ったりすると、具体的な調査、行動に入る前に停滞時間が生じる。内容によっては、そのルートの過程で修正される場合がある。それに優秀な技術者が時間を取られてしまう。それらが対応への最大のロスです。報告書を作成するだけでエネルギーが消耗してしまう。それを避けたいということです。

私も、品質問題等に対し報告書作成のために時間を費やすこともあった。そして、OKが出るか否かだが、たいがい1回ではすまなかった。ところが、他の部門から「あの問題はどうなった?」と催促される。そこで現状を報告しなければならない。なかなか本題に入れないのだ。その様な経験からも頷づける話です。結局は本当に回答が欲しいところには、遅れて回答が届く。その時事態は変化しているかも知れない。

現場に足を運ぶということについては、昔の話ですが「紙とタイプライター、足と目」という言葉があります。

昔、米国では、現場の責任者がタイプライターでレポートを作成しトップに報告していた。その中に会社や経営側に不都合なことが書かれていると、その責任者は解雇されてしまうという事例があったようです。そこで、解雇されたくな...