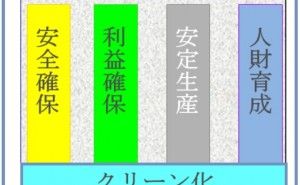

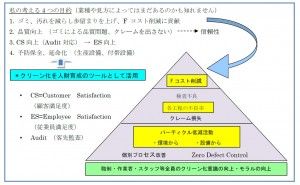

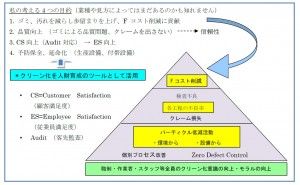

クリーン化について、人財育成に触れています。今回のその7も前回に引き続き、人を育てるにはです。

【この連載の前回:クリーン化について(その101)人財育成(その6)へのリンク】

人財育成は、会社、企業がやることと自ら育つことの両面から成り立つ。もちろん自ら育つ部分も、育ちやすい環境を整えてやるなど支援が必要な場合もある。

1.会社、企業がやること

会社、企業はその人を良く理解し、その人に合った育成をする。そして、その人の力を引き出すことが重要だ。指導者が圧力をかけるだけでは育たない。言われたとおりにやるだけの人は育たない。言葉や態度で厳しくするよりも、相手の心を開くこと。そしてその機会を作ることが大切だ。最近、部活などで体罰の例がいくつも紹介されているが、それで育つのだろうかと気になるのです。

(1)新入社員の扱い方の失敗例~ある記事から

ある職場に新入社員が入ってきた。4月は何かと忙しい。その時期が過ぎるまではいちいち指導はできない。その職場の管理職が「君、この書類をコピーしてくれ」 と間に合わせの仕事を与えた。ところがなかなか報告がない。おかしいと思って聞いてみると、「はいきちんとシュレッダーで裁断しておきました」 というのだ。その管理職は、当然真っ青になったと言うのだ。

書類のコピーは簡単なことだが、それは重要書類だった。だから複写をしておきたかったのだが、想定外の事故が起きてしまったのだ。現場でも、設備の修理に新入社員を立ち合わせた時、先輩がラジペン(ラジオペンチ)を持ってきなさいと指示したところ、ニッパを持ってきたという例がある。

依頼する時、どこまで知っているのかを確認しておくべきだった。そのくらいは知っているだろうという先入観が邪魔したのだ。先輩たちにしてみると、日常の当たり前のことであっても、立場が変わると当たり前ではないこともあるのだ。人それぞれ出発点が違うのだ。

(2)少年野球の指導不足の例

私の子供3人も少年野球をやっていた。試合を観戦することもあった。小学校低学年の試合の例だ。監督が、“外野にフライが上がったらタッチアップだ”というサインを出した。3塁ランナーはヘルメットのひさしに手を当て、わかったと反応した。

ところが実際に外野フライが上がっても、タッチアップをしなかった。あとで理由を聞いたところ「タッチアップのサインはわかったが、タッチアップとは何かを知らなかった」 というのだ。本来教えるべき基本に触れず、このくらいは知っているだろうと先入観を持っていたのだ。教える過程の途中から入ってしまったのだ。

2.自ら育つこと

(1)自己啓発の勧め、夢を持つこと

“自ら育つ”という中に、重要なことがある。夢を持つということだ。

近年世の中暗くなってきた気がする。その状態が長く続き、鬱積しているのではないかと思うような事件も目にする。毎日をどう生きるか、繋いでいくかに心血注いでしまう。このような方も多いのではないだろうか。心に余裕が持てないのだ。そんな中にあっても、必ず日が昇ることを信じ、夢を持ち、少しでも歩を進めていただきたい。

人財育成は会社がやるものだけでなく、自ら育つという面もある。そして会社は、それを支援していく側に回ることだ。

会社、職場で各種教育を受講させる場合がある。今度は君の番だから行ってきなさいと。本人は、時期をずらしてもらいたいと言うが、その上司は「あいつはやる気がない」 と思ってしまった。それが周囲に拡がってしまい、共通認識になってしまう。

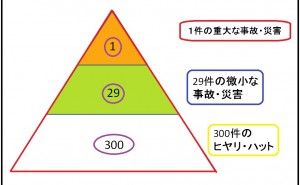

これは、グッドマンの第二法則と同じである。悪い情報ほど早く、広く伝わってしまうのだ。

ところがその本人は、自己啓発として通信教育や資格取得の勉強をしていた。それがもう少しで区切りがつく。それまで待って欲しいということだった。でもそのことを言える雰囲気ではなかった。言葉足らずだったのを、上司が勝手に判断してしまった。

この時理由を良く確認し、本当に嫌なら、説得するなど話し合ってみる。またそのような背景があるのなら順番を変え、しばらくはその目標達成のために支援することがあっても良いわけだ。表面だけで判断してしまったことが、その人の成長の分岐点になってしまうかも知れない。

私にもチャレンジ旺盛な時期があった。そしていろいろなことに挑戦してきた。

今思うとそれは正しかったようだ。年々気力、体力が落ち、やることのスピードも鈍り、一日で出来たことが三日もかかるということは日常だ。また、やったことをやり直すことも時々ある。人間みな時間の長さは同じなのに、年齢が増すごとにその速さは違ってくる。そのことを若いうちは意識できなかった。今はその渦中で体感しているからわかるのだ。

予定を立てる時も、余裕時間を多くしないと消化できない。仕事では、余裕時間を考慮する考えがあったのに、それを忘れているのだ。もちろん、当時よりもたくさんの余裕時間が必要だ。またその過程で健康上の問題が出てくる。通院の回数や介護などに割く時間も年々増加するの...