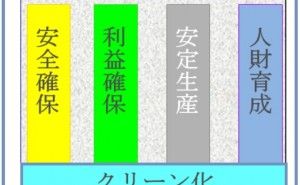

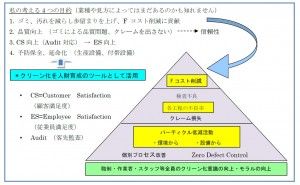

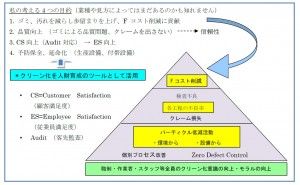

クリーン化について、前々回から人財育成に触れています。今回のその3は、クリーンルームの管理についてです。

【この連載の前回:クリーン化について(その97)人財育成(その2)へのリンク】

2023年を迎えました。冒頭は、年末年始の雑感です。

昨年を振り返ると、私にとって、あまり良いイメージはありません。新型コロナウイルスは拡大する一方、改善される見込みはありません。これは、前にも記したが、このコロナウイルスは非常に強い基盤を持っていて、それだけでも生き延びられるでしょうが、さらに行く先々で、その場で生きやすいように変異して行くのです。生き続ける知恵を持っているのでしょう。これだけでなく、油断や隙があれば、そこにも入り込むのですね。

子供の頃、路地でやった陣取りゲームを思い出します。このような未知のウイルスは、地中深く、あるいは海底深くにはまだたくさんいるのではないかとも言われます。従って、いつ新しいものが出現するかわからないのです。そのたびに、今回のように、世界中が振り回されるのかも知れません。

企業側から見ると、基盤が強固であり、しかもその場、その場で柔軟に対応できると言う部分は参考にしたい。そして油断しないことが、その企業の存続の条件だと思います。基盤を日々強化する、その場、その場で柔軟に対応する、そして油断しないことを学ぶべきではないかと考えています。

話は変わりますが、暗い話はまだまだありました。

平和の祭典であるはずのオリンピック、その裏で多額のお金が動いていた。また、日本の食料自給率が38%と言う数字は、古くから言われていたが、危機感がなかったのか、お金を出せばどこかから調達できるとの認識だったのではないだろうか。不作の時も農家を守るのではなく、タイ米やカリフォルニア米の輸入をする対策、一方で減反政策が進んでいた。それがロシアの侵攻により、やっと身近な問題に転じた。

先手と言うことばは、政治家の方が良く口にするが、先手とは具体的に何をするのかは聞いたことがなかった。コロナの時代に入った時、なんとか耐え抜けば元に戻るだろうという希望があったが、その状態が長く続き、曇よりとしたベールに覆われ、気持ちが低下している時期が長い。鬱(うつ)になる人も多い。年末のニュースで、渋谷の年越し村の様子が放映されていた。長蛇の列だった。精神的には、人のことを思う余裕はないと感じた。

普通の生活をしていたはずの人々が物価高騰などの問題も含め、路頭に迷っているのだろう。少子化の中、これからの年金を支えるはずの人たち。そのような人たちへの対応も緊急課題である。もちろん将来の年金も期待できないだろうが、その人たちだけでなく、私たち一人一人の問題として引き寄せて考えないといけない。決して人ごとではないのだと思う。

会社や仕事では、個々の社員や部下は、いちいち口にはしないだろうが、やはり重苦しい気持ちや、将来を見据える余裕がないと感じる。今日、この時間をどう生きるかと言うことで精一杯だと感じる。このような時だからこそ、社員、部下に配慮する大切な時期だと思っている。

振り返ったら、コロナの時代は空白の時間だったと言う風にしてはもったいないのです。しかし、ただそれに向かうエネルギーも大分削れているように思える。私が日頃感じているのは、“社員を大切にしない会社、部下を大切にしない上司から人は離れていく”と言うことです。

こんな時だからこそ、是非一人一人に目配りをしていただきたいと思う。私も年金生活者ですが、今貰えている年金額はわずかです。年々減る一方で、将来はどうなるのかと言う心配は多い。近い将来さえも心配事はたくさんある。会社を構成している社員は人財です。この時期にふさわしいフォローをしていただきたいと思う。

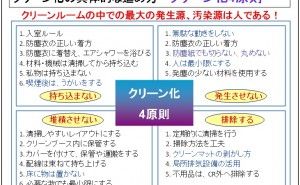

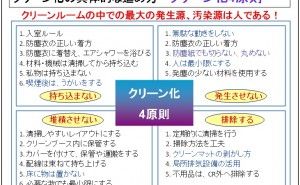

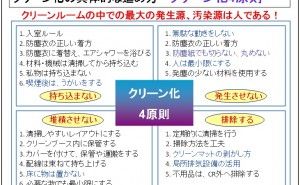

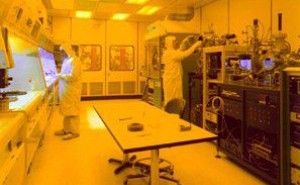

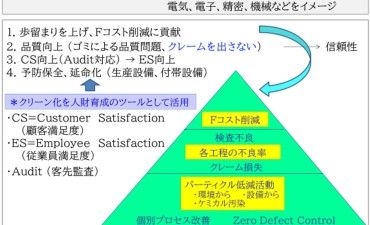

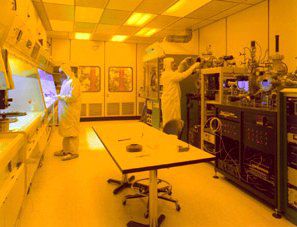

◆クリーンルームの管理

もう一つ、クリーン化のことになるが、クリーンルームの管理です。

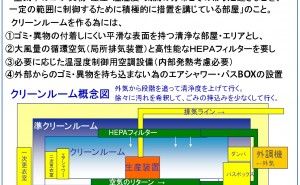

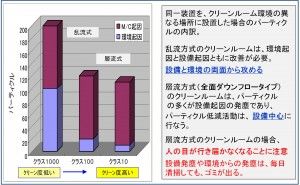

年末年始にクリーンルームを停止させたところもあるでしょう。クリーンルームには浮遊塵があるが、これらは、クリーンルーム内に熱源があれば、上昇気流に乗って上昇します。例えば、人の熱、照明、設備の熱により、パーティクル(微粒子)も天井付近に滞留しています。それが、...