前回のクリーン化について(その131)人財育成(その32)の続きです。今回は、クリーン化の着眼点について説明します。クリーン化について(その128)人財育成(その29)でも現場の見方を紹介しました。それをもう少し深く説明しますが、ここではちょっと抽象的です。

1. クリーン化の着眼点

最近地震が多いですね。いつ、どこで起きても不思議ではないです。ある女性キャスターの例です。日頃から、わかりやすく、しかも話し方も参考になります。ある時、ニュース解説中に地震が来ました。その方は、机の脇か、下にあったヘルメットを瞬時に取り出し、素早く自分の頭に装着していました。並行して、「地震が来ました。身を守る行動を取って下さい」と、視聴者に繰り返し呼びかけていました。この様子を見ていて、凄いなあと思いました。咄嗟のことですが、ここまでできるんですね。

その場に遭遇した時、それから何をどうするかを考え、優先順位を考えると言うことをしていると、数秒のロスタイムはあるでしょう。あるいはうろたえるだけかも知れません。特にスタジオでは、天井に沢山の照明も吊されているので、考えているうちに落ちてくるかも知れません。一刻の猶予もないというのはこのようなことを言うのでしょう。

自分の頭を守ることが最優先ですが、それだけでなく、多くの方に知らせることができるのです。この時、言葉での呼びかけと、動作や行動での呼びかけ(画像)が同時にできていることに、その凄さを感じました。なんだか、瞬時にアナログとデジタルを並行させているようにも思いました。どちらのメリットも活用していると。

それを見ると、地震が来たと言うことを知ることができ、自分も考える前にヘルメットを準備できるかも知れません。このように緊迫した状態だと知ることで、自分自身のロスタイムを極小化し、身構えたり、心の準備ができます。この動作、行動(アナウンスなど)には沢山の情報が含まれています。その結果、被害も少なくできるでしょう。 スタジオから離れていれば、少し遅れて地震が伝わってくるでしょうから、その沢山の情報を一瞬に発することで、被害の大きさを少なくできると思います。

私は、若い頃、聴力障害になりました。在社中は、退職まで頑張れば良いかと思っていましたが、退職後セミナーなどの機会があることから、補聴器をつけるようになりました。でも日常生活の中で補聴器をつけないタイミングがあります。その時、真剣な面持ちでヘルメットを被る動作を見れば聞こえなくても、瞬時に何があったのかはある程度わかります。それによってより多くの方に、伝えることができます。

この行動ができるのには、如何に自分の持ちうる情報が多いか、そしてそれを沢山の引き出しに整理、収納し、その場に相応しい引き出しを選択し、引き出せるかどうかと言うことですね。こんな風に理屈を並べても、すぐにできないので感心してしまいます。その背景にはどんな努力があるのでしょうか。単に教えられたと言うことではなく、体験、経験が豊富であり、さらに、“多面的にものを見たり考えたりすること” ができるからだろうと思いました。訓練もあるでしょうが、その習慣が積み重ねられた結果でしょう。

今の世の中、いつ、どこで、何が起きるかわかりません。それであっても、この方の例のように、その場に相応しい対応ができるようになりたいものです。

人は、一面、あるいは二面でものごとを判断することが多いです。一面では、「今日は暑いね」と言う具合に、そして二面で判断する例では、対照的なものの見方、考え方です。例えば、暑いと寒い、明るいと暗いと言う風に対照的なものは無限大にありますね。 でもそこだけで終わることが多いでしょう。

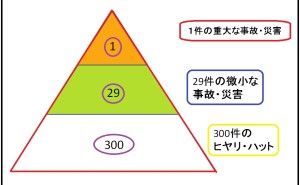

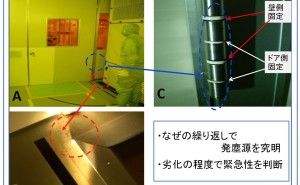

クリーン化では、その現象を見た時、これは放っておいて良いのか、このままにしておくとどうなるのかと言う風に、“その先を考えること” が重要です。すると、改善、対策の優先順位を決められます。この、先を考える時、自分が持っている判断材料が如何に多いか、またその応用が如何にできるかです。

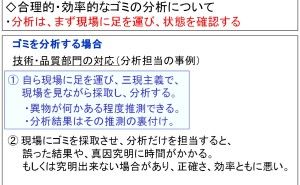

現場に入った時だけそのような着眼点で見れば良いと思っても、なかなか不具合は見つからないでしょう。また、現場に足を運ぶことの大切さも、これまで説明しましたが、ただ現場に足を運んでも、なかなか不具合は見つけられません。

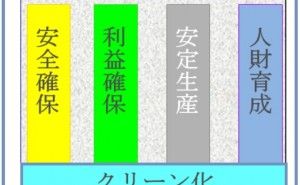

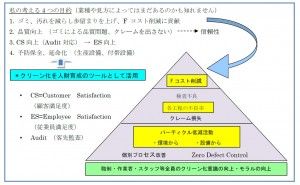

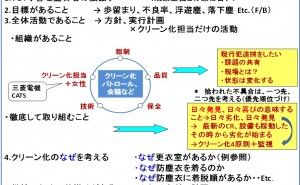

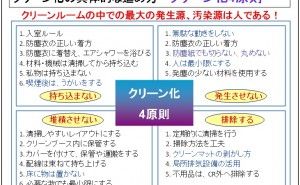

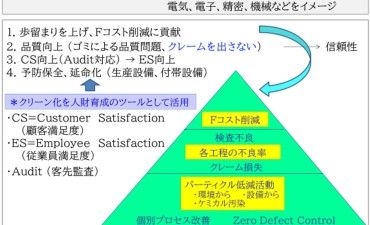

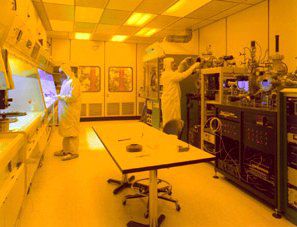

ものづくりの企業では、品質、コスト、納期だけでなく、品質管理(トレーサビリティ)、作業ミス(生産者危険、消費者危険)、生産管理(合理化、効率化、在庫管理)、安全(労働災害)、人の育成(人事、労務)など様々なものと繋がります。これらは順次説明していきます。これらをさらによく見ていくと、SDGsに繋がるものが出てきます。そして、工場やクリーンルームの中だけでなく、日常生活などでも活用や水平展開ができることも多々あります。クリーン化は現場でやることだとか、掃除のことだと狭義に考えるのではなく、多面的に見たり考えたりしましょう。それによって、対応の仕方だけでなく、人生の過ごし方も変わってくるかも知れません。この中には、広く...