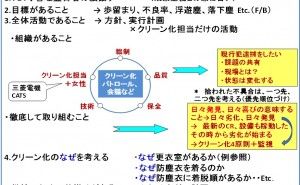

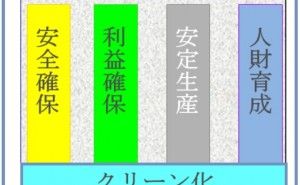

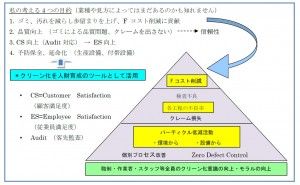

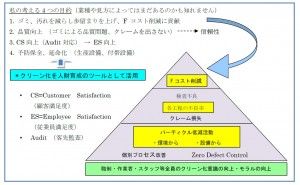

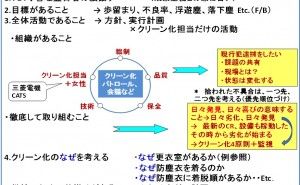

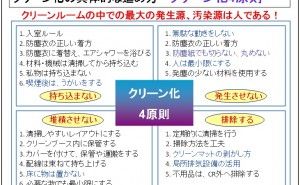

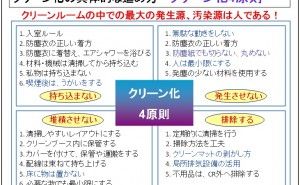

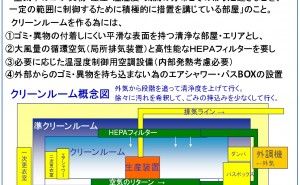

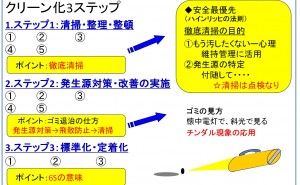

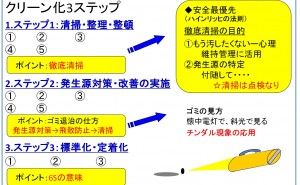

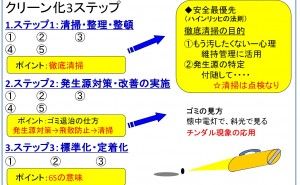

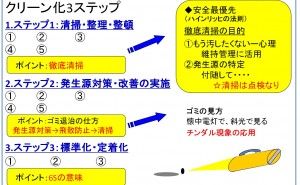

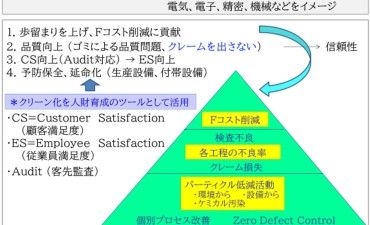

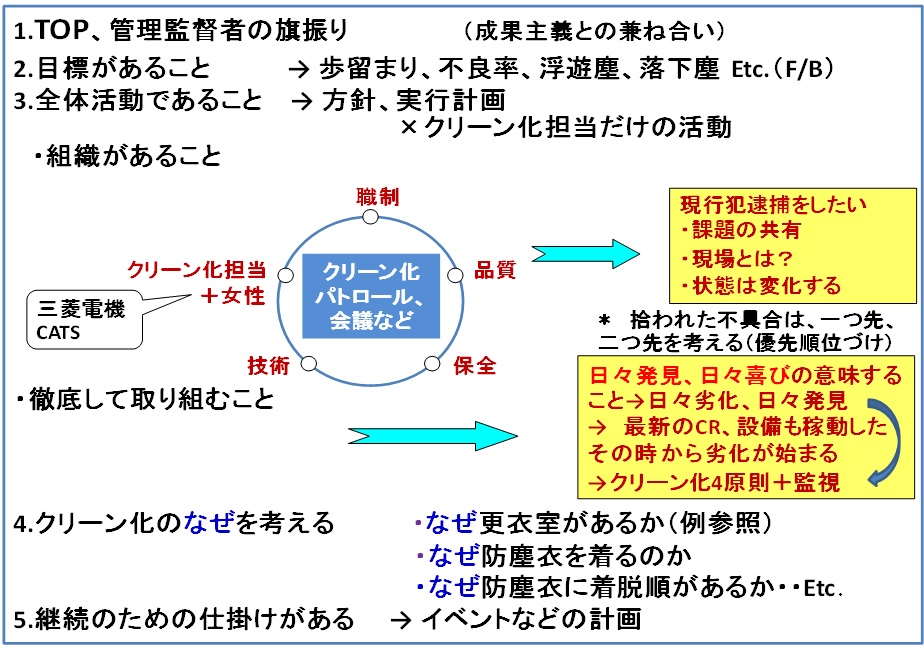

◆ クリーン化4原則と監視の重要性

下図はクリーン化活動を進めるうえで重要なことを私の経験、体験を元に整理したものです。これは現場や現場に近い部門だけでなく、経営者や管理監督者など会社全体が知っておいてほしいことです。クリーン化を成功させる条件について、前回に続き、今回は事例も交え解説します。

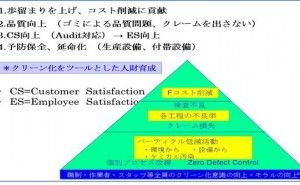

図. クリーン化活動の重要ポイント

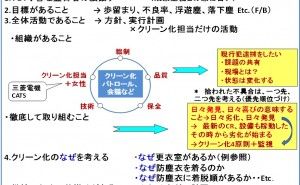

3. 全体活動であること

【徹底して取り組むこと】

クリーン化活動は、一旦始めたらやり続けることが重要です。上図の右に「日々発見、日々喜び」と記しました。これは、若い頃私を指導してくれた先生がよく口にしていた言葉です。

幾つものラインを見てきた中で、クリーン化活動に特別熱心なラインのお話をします。こんなによくやって、いつも綺麗(きれい)になっているので、今日はもう不具合はないだろうと思いながら現場に入ります。ところがまた不具合を見つけてしまう。その時「昨日の自分には見つけられなかった不具合を見つけたので、昨日よりも発見能力が高まった、成長したんだ」という喜びを感じるのです。また、現場は日々変化する生き物です。その場に遭遇することで感動があるのです。

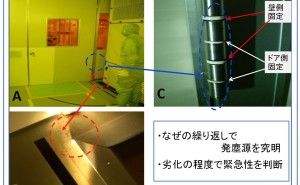

私も長い間現場を見続けてきたので、この言葉はよく分かります。でも、ある日現場を歩いていて、この言葉には裏があることに気づきました。それは、クリーンルームや設備は日ごとに劣化する。それを日々の巡回で発見しているんだということです。

どんなに新しいクリーンルームや設備であっても、稼働したその時から劣化が始まります。もちろん、新しい設備は初期不良が起きるものもあります。それらを含めての発見です。

前項で「現場とはその場に現れると書く」と書きました。それを発見しているのですが、毎日見つけられるわけではありません。従って日々巡回することが重要で、その繰り返しから多面的にものがみられるようになり、自己の成長にもつながるのです。

【事例1】

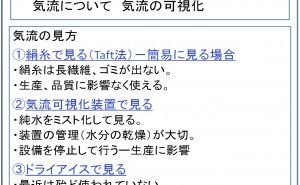

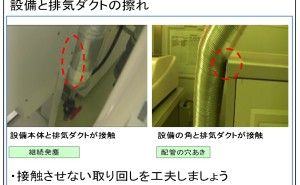

ある工場から現場診断・指導の依頼がありました。見てほしいという設備群から少し離れたところに、新しい設備が並んでいたのですが、確認していたところ「その設備は入ったばかりです。見ても仕方ないです」というのです。そこで「これらの設備はみな同じですよね。でも設備背面に2個ずつあるファンは、両方回転しているもの、止まっているもの、回転方向が逆なものもあります。どうしてですか」と聞きました。

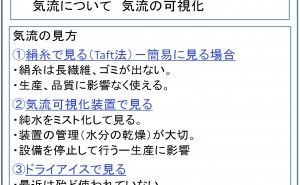

設備背面に2個ずつあるファンの状況を気流観測用の糸(絹糸)で見せました。ファンに近づけると、吸い込まれるもの、反応しないもの、吹き出されるものがわかるわけです。

これは新品の設備で、メーカーが立ち上げたばかりなので問題はないはずだ、という先入観で安心してしまった例です。設備立ち上げ時の問題でもありますが、たとえ新品であってもよく観察することが大切です。

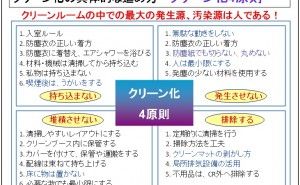

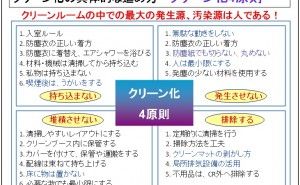

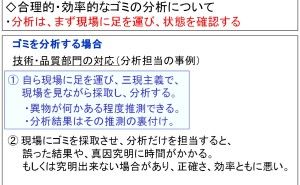

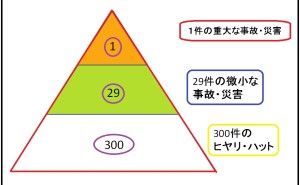

冒頭の図、右枠内に、クリーン化4原則+監視と記しました。

クリーン化4原則とは

- クリーンルームにはゴミの出るものは持ち込まない

- クリーンルームに入ったらゴミの出る行為はしない(発生させない)

- ゴミがあってもそのままにしない(堆積させない)

- ゴミは速やかに排除する

ことです。これは別途説明しますが、クリーンルームではこのような着眼点で不具合を観察しましょうということです。ただ入るだけでは、なかなか不具合は見つからないですが、このように項目を絞ってみると徐々に発見できるようになるでしょう。

4原則のあとに「+監視」としましたが、これは最近よくいわれます。先ほどもお話しましたが、設備は日々劣化するので、こまめに監視を続けることが重要です。

【事例2】

新潟県のある工場から現場診断・指導を依頼された時のことです。その工場は田園地帯の中の工業団地にありました。クリーンルームというほどではないのですが、ゴミが品質問題になっていました。何度か訪問すると、従業員の方とも顔見知りになり、雑談もできるようになってきましたが、ある方が「ここはお米の産地です。田植えをした後は大変なんです」というんです。

具体的に話を聞くと、朝早く自分の家の田んぼに行って水は大丈夫か、田んぼの周りに不具合はないかを確認し、自宅に戻って着替えて出社する。仕事が終わると、一旦帰宅し着替えてからまた田んぼの様子を見に行く。これを毎日繰り返しているとのことです。

私が「そんなこと毎日しなければいけないのですか」と聞くと「そうなんです。昨晩水を見ても、そのあと上流の田で水流調整したために、自分の田んぼに沢山水が入ってきているかも知れない。田植えをした後の稲の丈は短いため、水没しているかも知れない。また一晩のうちにモグラが穴をあけて、田んぼの水がすっかり抜けているかも知れない。昨日良かったから今日も良いという保証はない、だから毎日見るんです」と話していました。それは監視のことですね、という話をしたことがあります。

余談です...