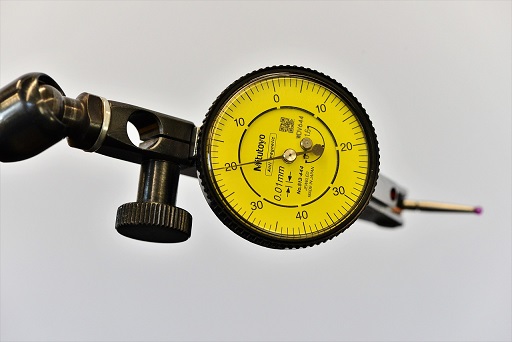

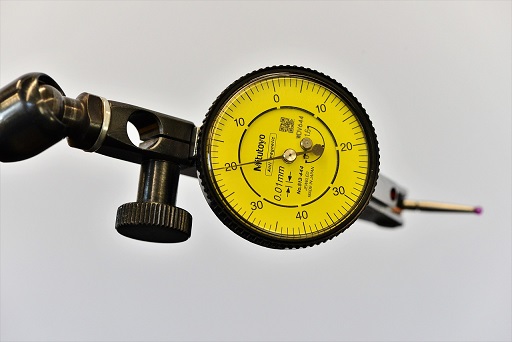

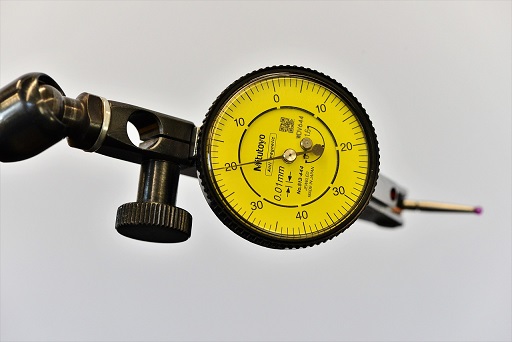

量産後に規格が守れない、寸法NGの対策とは 中国企業の壁(その16)

1. 仕入先の処理の順番

2. 顧客と取交した規格

3. 生かされていない教育

続きを読むには・・・

この記事の著者

KPIマネジメント株式会社

中国工場の改善・指導に強みを持っている専門家です。 社名の「KPI」は「Key Process Improvement」のことで、工場の最も重要な工程の改...

この記事の著者

根本 隆吉

中国工場の改善・指導に強みを持っている専門家です。 社名の「KPI」は「Key Process Improvement」のことで、工場の最も重要な工程の改善・再構築を第一の使命と考え皆様を支援します。

中国工場の改善・指導に強みを持っている専門家です。 社名の「KPI」は「Key Process Improvement」のことで、工場の最も重要な工程の改...

この連載の他の記事

現在記事

「品質マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る品質管理:ロットから個別管理へ

日本の多くの中小製造業は、「多品種少量、受注加工生産型企業」です。しかし、品質管理の考え方は、大量生産時代に欧米から学んだ「...

日本の多くの中小製造業は、「多品種少量、受注加工生産型企業」です。しかし、品質管理の考え方は、大量生産時代に欧米から学んだ「...

トレーサビリティ、追跡可能性とは

トレーサビリティとは追跡可能性と言う意味です。Trace(トレース)と言う ”たどる” とかデッサン等の ”なぞる” と言う意味の単語から連想すると覚...

トレーサビリティとは追跡可能性と言う意味です。Trace(トレース)と言う ”たどる” とかデッサン等の ”なぞる” と言う意味の単語から連想すると覚...

品質とは何か 品質保証概論(その1)

【目次】 ◆ 品質とは何か 1. 品質の定義 商品・サービスの「品質」とはどのようなものでしょうか。...

【目次】 ◆ 品質とは何か 1. 品質の定義 商品・サービスの「品質」とはどのようなものでしょうか。...

「品質マネジメント総合」の活用事例

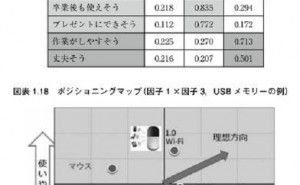

もっと見るほとんどわかっていない要求品質を客観的に評価するには

今回は要求品質を顧客調査する方法をお伝えします。 製品案や仮説案においての顧客へのアンケート調査の目的は、顧客の個々の「主観的」要求...

今回は要求品質を顧客調査する方法をお伝えします。 製品案や仮説案においての顧客へのアンケート調査の目的は、顧客の個々の「主観的」要求...

品質管理の和洋折衷とは

1.平均値の盲信 複数データの代表値として平均値を用いる事が多々あると思います。平均貯蓄額、平均余命、平均点、平均給与、平均単価など、事例をあげる...

1.平均値の盲信 複数データの代表値として平均値を用いる事が多々あると思います。平均貯蓄額、平均余命、平均点、平均給与、平均単価など、事例をあげる...

中国企業・自社の検査員を仕入先に派遣 中国企業の壁(その35)

ある中国企業では、トップが品管部にどのような役割を持たせるかで思案していました。 現状この会社の品管部は、検査部門と言える...

ある中国企業では、トップが品管部にどのような役割を持たせるかで思案していました。 現状この会社の品管部は、検査部門と言える...