特許調査 知財経営の実践(その6)

1. 知財の持つ価値

2. 知財経営:特許調査

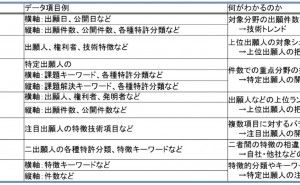

3. 知財経営:特許調査でわかること

・技術動向を把握

・企業動向を把握

・権利関係を把握

〔2〕「戦略的な知的財産管理に向けて{知財戦略事例集」(2007.4特許庁)

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る弁理士、弁護士の活用 知財経営の実践(その48)

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意...

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意...

デザインによる知的資産経営:知的資産はどうすれば保護されるのか(その3)

前回のその2に続いて解説します。 2.知的資産の評価・保護 (3)商品の形態(狭義のデザイン) ...

前回のその2に続いて解説します。 2.知的資産の評価・保護 (3)商品の形態(狭義のデザイン) ...

特許権と企業経営 知財経営の実践(その47)

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意...

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意...

「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見るピクトグラムの著作物性

◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決 本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...

◆ ピクトグラムの著作物性、認知事案:大阪地裁 平成25年 (ワ)1074号 2015年9月24日判決 本件は、ピクトグラムの著作物製を認め...

知財戦略の柱の一つである営業秘密

先日、営業秘密管理の専門家から、講習会を受ける機会がありました。 私自身会社に勤めていたころ、国内のみならず海外のグループ会社においても不正競争...

先日、営業秘密管理の専門家から、講習会を受ける機会がありました。 私自身会社に勤めていたころ、国内のみならず海外のグループ会社においても不正競争...

IP(Intellectual Property=知的財産)ランドスケープとは

1. 膨大な特許情報 我が国の2016年における特許出願数(国際特許出願件数含む)は約32万件、世界の特許出願件数は約312万件※1で、この...

1. 膨大な特許情報 我が国の2016年における特許出願数(国際特許出願件数含む)は約32万件、世界の特許出願件数は約312万件※1で、この...

関連する「技術マネジメント」セミナー

もっと見る-

2026/02/06(金)

10:30 ~ 16:30

2026/02/06(金)

10:30 ~ 16:30パテントマップを用いた知財戦略の策定方法-自社が勝つパテントマップ作成とそれを活用した開発戦略・知財戦略の実践方法--知的財産権業務にChatGPTを活用した事例紹介-<東京会場/オンライン受講選択可>

会場受講の方:会場アクセス [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室

会場受講の方:会場アクセス [東京・大井町]きゅりあん 4階研修室