特許情報 知財経営の実践(その5)

1. 知財の持つ価値

2. 知財経営:特許調査

3. 知財経営:特許情報

4. 知財経営:特許調査は、いつやればよいか?

〔2〕「戦略的な知的財産管理に向けて「知財戦略事例集」(2007.4特許庁)

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「知的財産マネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る知的資産経営報告書 知財経営の実践(その23)

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...

特許には何が書いてあるのか 新規事業を実現する技術経営のあり方 (その2)

前回のその1に続いて解説します。 1. 技術経営: 特許には何が書いてあるのか 【特許明細書】には次のことが書いて...

前回のその1に続いて解説します。 1. 技術経営: 特許には何が書いてあるのか 【特許明細書】には次のことが書いて...

ノウハウの流出防止 知財経営の実践(その13)

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...

1. 知財の持つ価値 知財経営の実践については、その重要性が参考文献のよう...

「知的財産マネジメント」の活用事例

もっと見る特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 後編

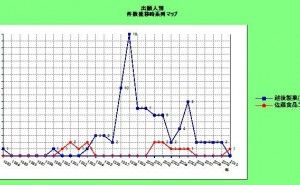

3.争いを防止するにはどうすればよいか さて、前編で説明した状況の下で、サトウ食品の立場から、どうすべきであったか、また、これからどうすればよいか考え...

3.争いを防止するにはどうすればよいか さて、前編で説明した状況の下で、サトウ食品の立場から、どうすべきであったか、また、これからどうすればよいか考え...

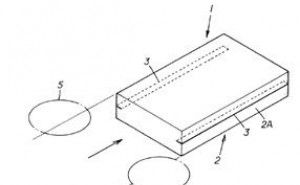

「峠の釜飯」の釜の秘密とは

今回は、登録実用新案公報から「峠の釜飯」の秘密を探ります。信越本線の横川駅で売られているおぎのやの駅弁、峠の釜飯の釜の裏に、実用新案登録第3150274...

今回は、登録実用新案公報から「峠の釜飯」の秘密を探ります。信越本線の横川駅で売られているおぎのやの駅弁、峠の釜飯の釜の裏に、実用新案登録第3150274...

特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 前編

1.はじめに 特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...

1.はじめに 特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま...

関連する「技術マネジメント」セミナー

もっと見る-

2026/03/25(水)

10:30 ~ 16:30

2026/03/25(水)

10:30 ~ 16:30『庶民派のIPランドスケープの取り組みと社内の知財体制の構築』~生成AIの台頭にもぐらつくことのない、従来型の知財実務の枠を超えた知財ガバナンス、知財人財とは~<会場受講>

[東京・大井町]きゅりあん 5階第4講習室

[東京・大井町]きゅりあん 5階第4講習室