1. 知財の持つ価値

知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財経営:他社や大学の技術を活用するためには?

自社のみでは、研究開発が難しい場合は、他社や大学との共同研究も主要な戦略の一つです。他社や大学の技術を活用して、事業展開するというと大手企業がやることと思われる方もいます。しかし、他社や大学の技術を活用して、事業展開するという先進的な中小企業も少なくありません。他社や大学の技術を活用するためには、他社や大学からライセンス・譲渡を受けることを検討してみることも一つの方法です。自社にはない技術を取り入れることができます。そして、研究開発の時間と費用を削減することができます。

3. 知財経営:他社や大学からライセンスを受けるかどうか?

他社や大学からライセンスを受けるかどうかは、次の点に留意して判断します。

- 自社では研究開発を完成できないか?

- 自社で研究開発をすすめた場合、どれくらいで完成できるか?

- 自社で研究開発をすすめた場合、費用はどれくらいかかるか?

これに対して、他社や大学からライセンスを受けた場合の開発期間、開発費用を比較検討します。さらに、他社や大学からライセンスを受ける場合には、第三者の特許出願・特許を調査します。知財面で他社に対して優位性があるかどうかは重要な点だからです。ライセンスを受けた場合には、次の2点に留意して下さい。

- ライセンス料はどのくらいにするか?

- ライセンスを受けた場合、改良技術の取り扱いで成約を受けるか?

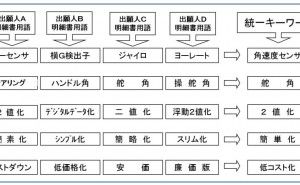

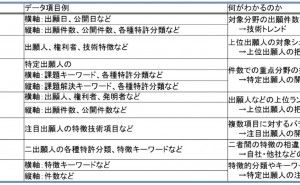

4. 知財経営:利用できる他社の技術を見つける

他社や大学からライセンス・譲渡を受けるためには、特許を見つけることが必要です。ライセンス・譲渡を受けやすい特許は、次の3点です。

- 事業には使用していない大学が保有している特許

- 自社の事業には使用していないが企業が保有している特許

- 開放されている特許(特許流通データベースにある特許)

特許の購入やライセンスを受けるにあたり、専門家に相談することも検討してみましょう。特許流通アドバイザーや、特許流通データベースなどの特許流通促進事業の活用も有効です。

5. 知財経営:中小企業のライセンス取得や特許購入の交渉〔3〕

ライセンス取得の場合、ライセンス先との直接交渉(54%)、自治体や国などの社外のアドバイザーやコーディネーターを介した交渉(29%)となっているという資料があります。ライセンス取得の場合、ライセンス先との直接交渉をすることが多いようです。

この場合は、ライセンス契約を結ぶ交渉となり、専門的な知識が必要となります。自社にライセンス契約を結ぶための知識やノウハウの蓄積が少ない場合には、そのため外部の専門家に相談することも検討してみましょう。特許購入の場合...