1. 知財の持つ価値

知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財コンサルティングとは

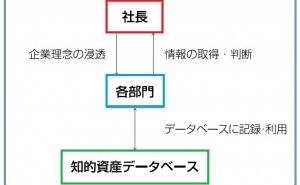

知財経営を行うためには、社内体制の整備や社内意思決定プロセスの明確化が重要です。そのために外部専門家を活用することも活用する必要があります。知財コンサルティングの分析結果を活用して、社内の「知的財産の基本方針」や「出願方針」や「ライセンス方針」等を策定することが大切です。知財コンサルティングの分析結果の活用は、継続的な取り組みを行う上でも重要です。

3. 知財戦略の基本方針を明確にしている事例

・出願方針

OA機器メーカーを例とします。このメーカーでは、電子写真技術に基づく複合機やプリンタの開発・製造・販売を事業としています。業界の中で、トップの技術をアピールするため、新製品の開発に力を入れています。技術開発の中から生まれてきた発明は、ノウハウとして保護せずできる限り特許出願をする方針です。出願方針としては、事業の独占または優位性を図ることを目標としています。

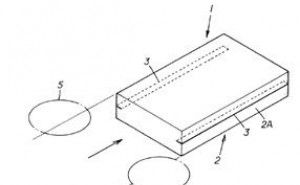

新製品を開発する際には、技術の優位性を常に念頭において開発をすすめることにしています。電子写真技術に基づくプリンタ等は、以下の各種の幅広い技術から構成されています。トナー、感光ドラム、帯電ローラなどの基となる材料技術、電子写真プロセス技術、メカトロニクス技術、光学技術、システム・ソフトウエア技術等、これらの技術の中から生まれた実施発明そのものを出願することが第一に必要です。そして基本発明の周辺部分(迂回発明、関連発明)を含めて出願します。

例えば、基本発明がトナーの材料組成に特徴があるものである場合、他の材料組成で置換できないか、さらに新規のトナー材料を使うために電子写真プロセスの改良点について出願できないかを検討します。得意先が扱う部品、部材等に関しても可能な限り出願を行うこととしています。トナーの材料の発明に関しては、材料メーカーと共同開発を行うケースが多くあります。その際には、材料メーカーと共同出願を行うことを検討しています。しかし、ニーズを先取りして、得意先からニーズ提案が行われる前に出願することにより共同出願を避けることも検討しています。提案営業を行う場合は、出願が完了した後に行うことを徹底し、独占的に権利取得するとしています。

オンリーワンを目指して権利取得を行うことが基本戦略です。

・ライセンス方針

ライセンス方針では、他社に知財を開放することが得策と判断される場合は、積極的にライセンス供与やクロスライセンスを行っていくこととしています。事業の独占または優位性を図ることとしても、例えば、部品の基本特許を取得した場合、自社でその部品の製造をするより専門の部品メーカーに製造を委託して納品してもらったほうが品質やコスト面でメリットがあります。

その場合は部品メーカーにライセンスを供与することを検討しています。また自社の製品の営業力がある地域では他社に比べて弱い場合があります。その場合は、その地域で営業力が強い会社にラインセンスを供与するという戦略をとるケースがあります。電機メーカー同士では、お互いの特許をクロスライセンスしてある程度自由に特許を使用して製品開発をするという場合が多くあります。

・係争方針

係争方針としては、最初から事を荒立てるようなことはしないで、話し合...