1. 知財の持つ価値

知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財経営:他社に対する参入障壁を高める

製品開発が終了して、いよいよ製造を開始し市場に製品を投入します。

製品を市場に投入する際には、これまで取得した知的財産権の内容を再確認しましょう。新規事業で成功をおさめるためには、知的財産権を積極的に活用することが重要です。今持っている知的財産権で、事業を守れるのか。

さらに今後、知的財産権で事業を守るためにはどのような戦略をとればよいのか。これらのことを検討する必要があります。他社に対する参入障壁を市場での独占やシェアを高めることで、継続して事業を行っていくことができます。

事業で成功するためには、他社に対する参入障壁を高めることが重要です。

では他社に対する参入障壁をより高めるためには、どのような手法があるでしょうか?知的財産権を最大限に活用して製品全体を保護することが重要です。

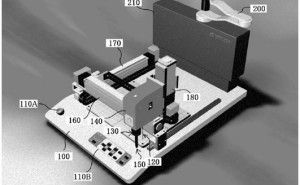

基本技術だけでなく周辺技術や改良技術について特許出願やノウハウ管理を徹底し技術的優位性を継続できるようにします。また、デザイン(意匠)やブランド(商標)を含めて製品を保護する方法があります。

3. 知財経営:特許網をつくりましょう

基本技術を中心に周辺技術や改良技術について特許出願をして、強い特許網をつくることが他社に対する参入障壁をより高めるために有効です。強い特許網をつくると、他社はこれら全部を回避して市場参入することが難しくなります。

これによって、他社の市場参入を防止できれば、シェアを向上させることができます。また利益率も向上させることができます。特許網というと、難しいと感じられるかもしれせん。しかし中小企業の場合でも、強い特許網をつくることを意識して実施している企業があります。中小企業の製品の場合、比較的ニッチな市場であることが多いため特許網をつくることが有効です。たとえば、部品の材料に特徴がある場合は、材料に関して基本特許を取得します。併せて周辺特許や改良技術についても特許取得を検討しましょう。

そのために、該当する技術について特許調査を行い特許マップを作成します。自社に強みと他社の技術との比較という現状分析や今後、どの分野に特許出願すべきかを明確にします。さらに、この特許マップを頻繁に更新していきます。これによって、基本技術だけでなく周辺技術の研究開発の課題が発見できます。そして強い特許網をつくるためにも有効です。

4. 知財経営:デザインやブランド戦略との一体化も検討しましょう

自社...