前回のその1に続いて解説を続けます。

1、誰がどう修正指示するのか?

「権利行使できるかどうか」については、クレーム(特許請求の範囲)の書き方が極めて重要な要素となります。特許請求の範囲の表現が甘いと、知財が侵害されることなく事業だけが模倣されてしまいます。こんな事態を許してしまえば、せっかくの知財が水の泡です。記事「高収益企業の知財管理体制とは」で書いたようにダメ出しをするのは、発明したエンジニア本人では難しいと思っています。本人の視点では、かなり主観的になってしまうからです。そこで、この記事では「隣のエンジニアと一緒に考えよう」を紹介しました。

同アプローチは、文字通り隣にいるエンジニア(上司)が模倣者役になって、作成中の特許を侵害せずに模倣ができるかどうかを考えるという試みです。これにより特許請求の範囲がより明確になりますが、隣のエンジニアの腕が悪ければ何の足しにもならないこともあります。

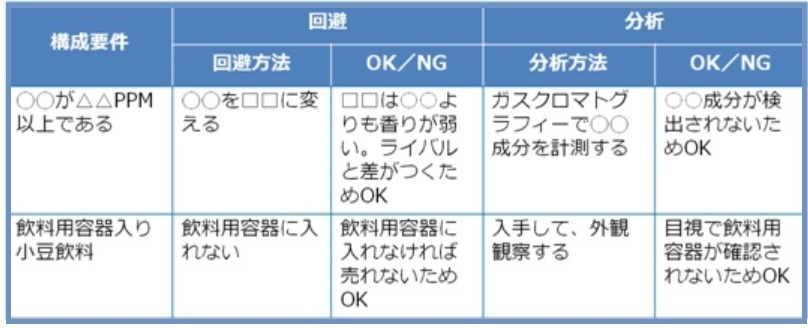

こうした事態を防ぐには、隣のエンジニアがレビューする方法を明確にする必要があります。要は、どのようにして模倣者役を演じるのか、をあらかじめはっきりとさせておくのです。そこで、私が提案するのが「構成要件分解アプローチ」です。構成要件、すなわち発明特定事項ごとに証明方法を記載する方法です。例えば前回の修正案3で見てみましょう。

構成要件分解アプローチ

構成要件分解アプローチでは「回避方法」と「分析方法」を記載することで、当該知財にスキがないかどうかを判定することができます。まず、回避方法は現実性があるかどうか、回避できたとして同じ性能が出るかどうか、で判断します。上術の例では「◯◯」を「▢▢」に変えて回避しようとするものの同じ香りの効能が得られないために「▢▢に変えることは性能が出ない」と判断します。

一方、分析方法については回避の可否を証明するために製品をどのように分析するかを示します。ここで大切なのは、特許請求の範囲に用いられる文言や意味内容が、その分析手段によって証明できるか、という点。上術の例では、◯◯という化合物の名称で特定されていますが、仮にこの名称が化合物の総称だったりすると、最適な試薬を手に入れられずに分析できない可能性が高くなってしまいます。

2、出願時に裁判のことを意図する

このように「隣のエンジニアアプローチ」では「構成要件分解アプローチ」を用いて、知財を侵害せずに模倣ができるかどうかを確認することを提案しています。そしてこれらは全て、出願時に実施しなければなりません。特許請求の範囲に書かれることも含めて全てが出願時に決まり、後で修正することができないからです。

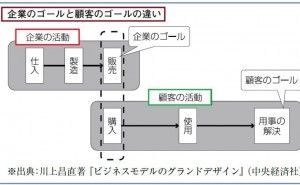

これらのアプローチは別の言い方をすれば、出願時に裁判のことを意図し、裁判で意図通りに判断してもらえるようにするために不可欠なものです。特許請求の範囲をレビューする際に何の指針もなくレビューすると、裁判においてその知財は意図した通りには機能しません。これ、すなわち「使えない」権利ということに他なりません。そこには、せっかく苦労して取得した知財が、参入防止の障壁にはならないという悲しい現実が待っているのです。

読者の皆さん、こうしたことがないようにいたしましょう。模倣品は、特許請求の範囲を使ってやっつけるのが鉄則ですから。そこで、最後に一句。

「クレームは 裁判意図して 出願時」 クレーム(特許請求の範囲)

余談ですが、大阪冬の陣が終...