◆なぜ、日本の現場で問題が多発しているのか、前回のその5に続いて解説します。

6. 成果主義の良い面、悪い面

(1) 成果主義は経営の必須条件か

リーマンショックまでは「成果主義」が経営の必須条件となっていました。IT・ICT(情報技術・情報通信技術)の進歩により、リアルな場面やアナログの数字のやりとりは一気にデジタル世界に移りました。そして、リアルな営業活動、業績成果などは、いつの間にかゲーム的な数字のやりとりに変わり、売上、利益を生む行為そのものは、生々しい現場から、オフィスで何台ものコンピュータ画面の前で丁々発止キーボードを駆使して行なう行為に変化しました。結果、人々が想像できないくらい実態よりも大きな数字が動く要因となり、画面上の数字が「実際の成果」と思えるような状況にさえなっていったのです。

快適なオフィス環境において、コンピュータ、キーボードを通じ、数字の動きに即座に反応して利益を上げるやり方は、新たな花形業務となり、昔の刑事のように足を使って成果を上げるやり方は「古く、泥臭く、汗臭い世界」と、トレーダーや投資会社の幹部の目には映るようです。

この延長線上で盛んになったM&A、すなわち企業の合併や買収は、簡単に大きな売上を上げるための手段として盛んになったが、M&Aを実施する企業の狙いは下記のような点にあります。

① プラスになる面

A.売上規模を大きくする

B.自社が所持しない分野を得て、ビジネスの幅を拡大する

C.自社が所持しない、しかも簡単にできない魅力ある分野を入手する

D.自社に存在しない人材を確保する

E.弱点を強化する ほか

② 経営面でのメリット追求

A.たとえば同業他社と合併し、相互の重なる分野の効率化を図る

a.仕事の効率化を図る

b.人の省力化、人件費の削減を図る

B.投資会社による買収のケース

a.狙った企業を買収する

b. 仮に臨時の別会社を設立する

c.買収した企業が上場企業であれば上場廃止をする

d.買収した企業の資産の売却を図る

e.骨と皮だけになったときに放り出す

さて、実際に筆者が関わった企業の業務提携、技術提携、商品・サービスのコラボレーション、なかでも主流をなすM&Aなどにおいて、その基盤をなすのが資産評価です。それはデユーデリジェンス(通称デユーデリ)と呼ばれるが、企業規模の大きい場合は公認会計士が行なうことが多く、大きく分けると2つの算定方法がその主流をなしています。しかし、これは数値化できる企業資産のケースですが、企業には目に見えない、数値化しにくい価値の高い資産や、逆に負の資産が存在するのです。

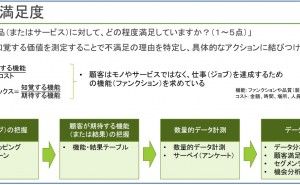

この資産評価(=デユーデリ)の中でも見えない資産評価にはあまり力が入っていないケースが多いようです。私どもでは、見えない資産の明確化、数値化を日本のみならず欧米の企業にも行なってきました。国際的なメジャー石油会社や損保大手のM&Aなどに際しては、当社オリジナルの手法「不満足度調査」が採用されています。

たとえば、優れた社員の存在、ありかたいファン顧客は、潜在化していて見えにくいのですが、浮上させると顧客評価が得られる資産・ソフトなど多岐にわたる価値の高い資産を明確化します。一方、下手をすると企業・ブランドを崩壊させてしまうような、普段は見えない負の資産も明確に数値化し把握しておく必要があります。

M&Aの後で負の資産が浮上し、ブランドを失うような事態を招いた企業は多いでしょう。また、その負の資産を生んだ張本人(社長を含む)が退社し、他の企業経営者になった後に同様の問題を引き起こすケースも目の当たりにするのです。いずれも、しっかりした目に見えない資産のデューデリがなされていない証拠です。

さて、成果主義の基盤は明らかに数字、売上・利益です。たとえば、業績が低迷ないしは下降線をたどると、企業のトップ層は社員に檄を飛ばすのです。「何としてでも売上を上げろ」「どうしても売ってこい」「売りつけるまで会社に戻るな」などさまざまだが、この指示命令は、時に顧客に嘘をつく、顧客をだます、実情を顧客に隠す行為につながります。あるいは押し売り販売を行なうのです。

そして、それらの行為がさまざまな場面で表面化します。結局のところ、クレームートラブル・事故・事件につながります。そして、大勢の顧客を失い、企業の信用・信頼性を失い、ブランドを喪失するのです。リーマンショックまでの成果主義においては、トップ層が株主のためという大義名分を振りかざし、「3ヵ月単位の売上、利益」で評価を受けました。

3ヵ月間の業績が良くなかったという理由で首になった社長が、アメリカで多く誕生したのです。常に短期、それも超短期のマネジメント評価です。したがって、成果主義がきつい企業の多くは、中長期戦略に乏しいのです。人財育成のためのコストも削るから早晩、企業生命を脅かすことにつながります。これは、時代の波、うねりにより、衰退・消滅の途をたどる姿と映ります。

本当の意味での成果主義においては、売上・利益が低迷ないしは下降線をたどっている原因を「お客様のご満足が得られない経営、商品・サービス」と捉え、「どのようにお客様の満足に到達するか」について反省し、議論し、新たな施策を講じます。これが役員会をはじめとする各部門・部署の考え方、取り組み方、進め方でなければならないでしょう。売上が上がらなかったときは、「顧客に支持されなかった」「どうしたら顧客の支持が得られるか」が会話の中核をなすべきです。だから大切なことは「業績=顧客の支持率」なのです。

(2) 売上至上主義という名の亡霊

「何か何でも売るまで会社に帰ってくるな」

「まずは今日明日の飯の種を稼いでこい」

「ともかく頑張れ、努力しろ、売れないのは努力が足りないからだ」

「おまえは強引さが足りない、押しが弱い」

「CSだ、サービスだと甘いことを言っていないで、ともかく稼ぎが先だ」

「せめて自分の給料分くらいは売ってこい」

といった檄を飛ばすリーダーがいます。営業畑によく見られる顕著な例です。役員会の席でも、「申し訳ありません。売上が目標にいきませんでしたが、今度はもっとしっかり売るようスタッフの尻を叩きます」などと語られている企業は、まさしく成果主義に汚染されています。CSなんてお供えにしか過ぎない。外向けのPRの文言としか捉えていない。企業理念すら外注し、立派な額に入れて随所に飾るとんでもない企業の一面でもあります。

一方、「今回は顧客理解に到達できなかったために購入していただけませんでした。次回はもっと顧客満足に力を入れて購入していただけるよう、サービスの伴った高付加価値商品に力を注ぎます」といった会社は売上利益が向上しています。顧客が喜んで購入し、また引き続き購入し、そして多くの人たちにプラスのロコミをしてくれるからです。どれだけの顧客に満足していただくか、それがどれはどの数字に結びつくかといった取り組みは、良い成果主義の姿です。

インタ...