「おもてなしの神髄」 CS経営(その42)

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか

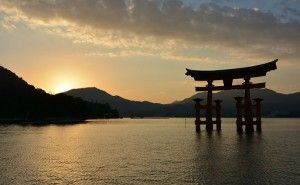

9.伝統を守る、でも飽きさせない、歌舞伎界

(1) 「常識にとらわれない」という伝統

(2) 究極の言葉遊び

筆者のご承諾により、抜粋を連載

続きを読むには・・・

この記事の著者

株式会社武田マネジメントシステムス(TMS)

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

この記事の著者

武田 哲男

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

この連載の他の記事

現在記事

「CSM(CS経営)」の他のキーワード解説記事

もっと見る顧客の代弁者になろう クレーム対応とは(その47)

前回のその46に続いて、解説します。 2. サービスマインドが進化する顧客の不満を満足に変える 気がつかないうちに膨...

前回のその46に続いて、解説します。 2. サービスマインドが進化する顧客の不満を満足に変える 気がつかないうちに膨...

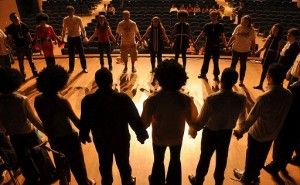

これぞ浅草流の結束-東京浅草 CS経営(その32)

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 4.これぞ浅草流の結束-東京浅草 (1) 外国語ばかりが飛び交う 朝から歩...

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 4.これぞ浅草流の結束-東京浅草 (1) 外国語ばかりが飛び交う 朝から歩...

「おもてなしの神髄」 CS経営(その53)

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 15. 革新的6次産業の発展:三ヶ日町農業協同組合 (1) みかん離れを食い...

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 15. 革新的6次産業の発展:三ヶ日町農業協同組合 (1) みかん離れを食い...

「CSM(CS経営)」の活用事例

もっと見る顧客満足度ゼロとは お客様の満足を得る(その1)

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流はあらゆる経済活動と関わりさまざまなお客様に貢献しています。では関係するお客様に対して満足のいく物流サービスを提供...

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流はあらゆる経済活動と関わりさまざまなお客様に貢献しています。では関係するお客様に対して満足のいく物流サービスを提供...

当たり前だけでは顧客満足は得られない お客様の満足を得る(その2)

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流の顧客満足の観点では一般消費者からは幸か不幸かそれほどの期待値を抱かれているとはいえないのではないでしょうか。何故...

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流の顧客満足の観点では一般消費者からは幸か不幸かそれほどの期待値を抱かれているとはいえないのではないでしょうか。何故...