技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その38)

1.『収束』のイノベーションにおける意味: 思考のエネルギーを集中する対象への絞り込み

2.追求すべき研究開発テーマアイデアの『本質』とは何か?:収益の多寡を規定する顧客価値

3.顧客価値を考える上での混乱要因: コトラーの「中核的ベネフィット」と「付随的ベネフィット」

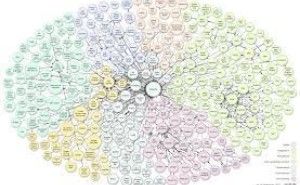

4.発散系で出された様々な研究開発テーマアイデアの中での『本質』のありか

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その21)

知識は、形式知と暗黙知に分けることが知られています。今回は形式知の問題点を指摘し、その問題点にいかに対処するかを解説します。 ◆関連解説『技術マネジメ...

知識は、形式知と暗黙知に分けることが知られています。今回は形式知の問題点を指摘し、その問題点にいかに対処するかを解説します。 ◆関連解説『技術マネジメ...

ユーザー・カルテ法 【快年童子の豆鉄砲】(その51)

◆ユーザー・カルテ法 1.特定商品について仕様を変化させて設計生産 前回の「GTE法」は、特定顧客が直面する特定引き合い物件に対す...

◆ユーザー・カルテ法 1.特定商品について仕様を変化させて設計生産 前回の「GTE法」は、特定顧客が直面する特定引き合い物件に対す...

クレーム率シングルppmをゼロに(1) 【快年童子の豆鉄砲】(その56)

1.「クレーム率シングルppmをゼロにした事例」の説明 今回から、表2-1(【快年童子の豆鉄砲】(その5)) にある「喫緊の課題」の...

1.「クレーム率シングルppmをゼロにした事例」の説明 今回から、表2-1(【快年童子の豆鉄砲】(その5)) にある「喫緊の課題」の...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る設計部門と組織政治の影響(その3)

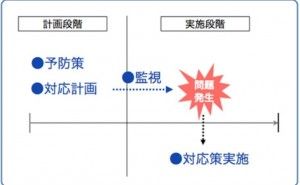

前回のその2に続いて解説します。 ◆政治的要因の検討で決まるスケジュールの確度・精度 日程を決めるときには、仕組み...

前回のその2に続いて解説します。 ◆政治的要因の検討で決まるスケジュールの確度・精度 日程を決めるときには、仕組み...

技術高度化の5戦略

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...

スペック追及は技術開発の目標ではない

技術開発には必ず目標があります。すなわち、いつまでに何を達成するかを決めて技術開発プロジェクトは進められます。技術開発前の探索プロジェクト以外は、できる...

技術開発には必ず目標があります。すなわち、いつまでに何を達成するかを決めて技術開発プロジェクトは進められます。技術開発前の探索プロジェクト以外は、できる...