企業においてオープン・イノベーションを実現するには 研究テーマの多様な情報源(その26)

1.『価値づくり』経営と表裏一体の関係にある「オープン・イノベーション」

2.「ものづくり」の何十倍、何百倍もの収益機会を生むオープン・イノベーション

3.日本企業では市民権を得ていないオープン・イノベーション

4.日本企業における大きな誤解:オープン・イノベーションは『目的』

5.『価値づくり』の追求の中で、オープン・イノベーションが実行される

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るロードマップの作り方

別稿で解説した通り、ロードマップを作るに際して、技術ベースで考えるか(フォーキャスト型)、市場要求からの逆算型(バックキャスト型)で...

別稿で解説した通り、ロードマップを作るに際して、技術ベースで考えるか(フォーキャスト型)、市場要求からの逆算型(バックキャスト型)で...

ムーンショットとは 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その62)

◆ 挑戦的な研究開発:ムーンショット型研究開発事業について感じたこと 今回は、内閣府が主導する「ムーンショット型研究開発制度」の話題です。 ム...

◆ 挑戦的な研究開発:ムーンショット型研究開発事業について感じたこと 今回は、内閣府が主導する「ムーンショット型研究開発制度」の話題です。 ム...

『価値づくり』の研究開発マネジメント (その14)

今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の5つ目、「オープンイノベーションによる研究開発に関わる固定費の変動費化」...

今回も、前回から引き続きオープンイノベーションの経済学の5つ目、「オープンイノベーションによる研究開発に関わる固定費の変動費化」...

「技術マネジメント総合」の活用事例

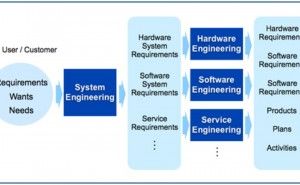

もっと見るシステム設計1 プロジェクト管理の仕組み (その33)

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...

生産性向上の鍵、イノベーションへの挑戦

今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU...

今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU...

イノベーションのための「チーム体制」

「最後の砦、技術力がアブナイ」では、技術者は自律性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力などを期待されているにもかかわらず、開発現場はそのような技術者に育てる...

「最後の砦、技術力がアブナイ」では、技術者は自律性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力などを期待されているにもかかわらず、開発現場はそのような技術者に育てる...