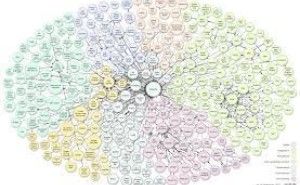

オープン・イノベーションとしての「価値づくり」 研究テーマの多様な情報源(その18)

1.オープン・イノベーションの意義:「価値づくり」に向けての自社の経営資源の補完

2.オープン・イノベーション推進の抵抗

3.オープン・イノベーションのドライバーとしての「価値づくり」

4.経営者の「価値づくり」へのマインド変革

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「情報マネジメント一般」の他のキーワード解説記事

もっと見る主成分分析は特徴量の選択手法ではない、正しい特徴量選択方法とは:データ分析講座(その355)

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「データ分析」に関するセミナーはこちら! データサイエンスの進展に伴い、特徴量選択(説...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「データ分析」に関するセミナーはこちら! データサイエンスの進展に伴い、特徴量選択(説...

予測モデルの構築活用は現場がキーになる データ分析講座(その260)

機械学習の普及により「予測」という視点の活用が拡大しています。そのことで、ビジネスを構造的に理解し、近未来の手がかりを得ることができま...

機械学習の普及により「予測」という視点の活用が拡大しています。そのことで、ビジネスを構造的に理解し、近未来の手がかりを得ることができま...

現場の業務改善を目的としたデジタル技術の解説と活用例

1.デジタル技術がもたらす変革 1.1 デジタル技術がもたらす変革の重要性 現代の製造業界では、デジタル技術が業務やプロセスの効率...

1.デジタル技術がもたらす変革 1.1 デジタル技術がもたらす変革の重要性 現代の製造業界では、デジタル技術が業務やプロセスの効率...

「情報マネジメント一般」の活用事例

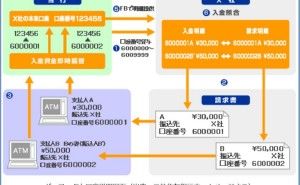

もっと見るソフトウェア特許とは(その1)

色々と定義はありますが、ソフトウェア特許とは、よく言うビジネスモデル特許であり、情報システムの特許です。言葉に差はあると思いますが、我々実務家は、ソフト...

色々と定義はありますが、ソフトウェア特許とは、よく言うビジネスモデル特許であり、情報システムの特許です。言葉に差はあると思いますが、我々実務家は、ソフト...

‐クレ-ム情報を開発に活用‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その13)

前回の事例その12に続いて解説します。顧客から出されたクレ-ムは、技術開発や、関連製品の開発の可能性を潜在させている場合が多いようです。その視点からクレ...

前回の事例その12に続いて解説します。顧客から出されたクレ-ムは、技術開発や、関連製品の開発の可能性を潜在させている場合が多いようです。その視点からクレ...

‐情報収集と開発活動、営業の役割‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その12)

前回の事例その11に続いて解説します。製品開発は完了したがどのように売れば良いのか、ベンチャ-ビジネスの相談や異業種交流の会合では特に売り方に関する...

前回の事例その11に続いて解説します。製品開発は完了したがどのように売れば良いのか、ベンチャ-ビジネスの相談や異業種交流の会合では特に売り方に関する...