コア技術の具体的獲得法 研究テーマの多様な情報源(その24)

1.「点」の展開

2.「面」の展開

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その174)イノベーション創出

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その173)へのリンク】 前回まで自分が生物...

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その173)へのリンク】 前回まで自分が生物...

製品設計:ミス防止対策(その6)

【製品設計:ミス防止対策 連載目次】 1. お客様目線で行う製品設計、「未然防止の品質管理」 2. 過去のトラブル、フィー...

【製品設計:ミス防止対策 連載目次】 1. お客様目線で行う製品設計、「未然防止の品質管理」 2. 過去のトラブル、フィー...

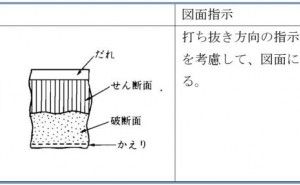

設計標準の必要性と作り方(その3)

1.設計標準と最適なコストの例 前回のその2に続いて解説します。炭素鋼板という材料を用いて、機械に取り付けるカバーを設計するとします。形状は、L字...

1.設計標準と最適なコストの例 前回のその2に続いて解説します。炭素鋼板という材料を用いて、機械に取り付けるカバーを設計するとします。形状は、L字...

「技術マネジメント総合」の活用事例

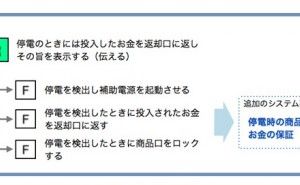

もっと見るシステム設計8 プロジェクト管理の仕組み (その40)

前回のシステム設計7に続いて解説します。 システム要件の一つひとつについて、サブシステム構成における振る舞いを記述し、各々のサブシス...

前回のシステム設計7に続いて解説します。 システム要件の一つひとつについて、サブシステム構成における振る舞いを記述し、各々のサブシス...

海外と積極コミュニケートを!

ものづくりの世界において、大企業の製品はもちろんのこと、海外Makersの新製品情報も早々に目に入ってくるようになりました。KickStarter等のク...

ものづくりの世界において、大企業の製品はもちろんのこと、海外Makersの新製品情報も早々に目に入ってくるようになりました。KickStarter等のク...

女性視点の製品アイデア発想事例

「女性活躍推進」に優れた「なでしこ銘柄」と呼ばれる上場企業が、平成25年度で26社存在します。しかし、私もソニー時代からハードウェアエンジニアですが、モ...

「女性活躍推進」に優れた「なでしこ銘柄」と呼ばれる上場企業が、平成25年度で26社存在します。しかし、私もソニー時代からハードウェアエンジニアですが、モ...