技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その37)

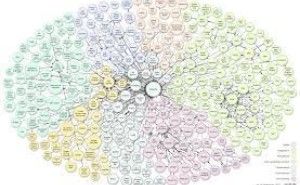

1.『粗いアイデア』を進化させる3つの方法

2.MECE:「もれなく、だぶりなく」

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その36)

前回は、革新的テーマ創出・実現のためのスパーク(「新結合」)における、オープン・イノベーションの役割について解説しました。今回は、いか...

前回は、革新的テーマ創出・実現のためのスパーク(「新結合」)における、オープン・イノベーションの役割について解説しました。今回は、いか...

シェアリングエコノミーとの融合 見えてきた、2030年の技術社会 (その2)

【見えてきた、2030年の技術社会 連載目次】 1. 自動車業界のパラダイムシフト 2. シェアリング...

【見えてきた、2030年の技術社会 連載目次】 1. 自動車業界のパラダイムシフト 2. シェアリング...

製品設計における納入仕様書の役割(その1)

1.製品の納入側から受入側へ提出する「文書」とは 製品設計では、顧客や協力会社、自社内の部署間において、様々な「文書」を取り交わす必要があります。...

1.製品の納入側から受入側へ提出する「文書」とは 製品設計では、顧客や協力会社、自社内の部署間において、様々な「文書」を取り交わす必要があります。...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る手段としてのオープンイノベーション

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...

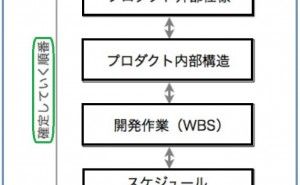

プロジェクトの進捗管理 プロジェクト管理の仕組み (その4)

前回のその3プロジェクトの計画策定に続いて解説します。最後は、プロジェクトの監視と制御、そして、測定と分析です。まとめて進捗管理といっても問題ないと思い...

前回のその3プロジェクトの計画策定に続いて解説します。最後は、プロジェクトの監視と制御、そして、測定と分析です。まとめて進捗管理といっても問題ないと思い...

羽のない扇風機が創られた時の目標設定、横並び競争と何が違うのか?

【目次】 1. 福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法 私も含めて我々技術者の思考は知らず知らずにうちに技術手段のHOWを考え...

【目次】 1. 福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法 私も含めて我々技術者の思考は知らず知らずにうちに技術手段のHOWを考え...