技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その34)

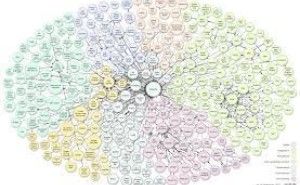

1.アイデア発想のノルマを課す

2.長期に続けることで、スパークの原料が頭に蓄積されていく

3.隣接可能性(Adjacent Possible)の効果

4.アイデア発想の頻度

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る現状を正しく認識するために必要なこと 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その3)

商品や技術開発のロードマップを作るためには、様々なステップがあります。 特に重要なス...

商品や技術開発のロードマップを作るためには、様々なステップがあります。 特に重要なス...

どんな時もすぐ動く 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その52)

新規事業・新商品を開発するにあたって、その組織や個人には「すぐ動く」ことが求められます。 ...

新規事業・新商品を開発するにあたって、その組織や個人には「すぐ動く」ことが求められます。 ...

テレワークと合意形成 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その76)

◆ オンラインで作る研究開発テーマ企画 ここ数ケ月、ニュースなどで「生活や働き方をニューノーマル時代に合わせて変えましょう」と盛ん...

◆ オンラインで作る研究開発テーマ企画 ここ数ケ月、ニュースなどで「生活や働き方をニューノーマル時代に合わせて変えましょう」と盛ん...

「技術マネジメント総合」の活用事例

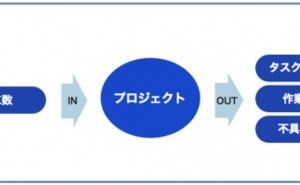

もっと見る作業要素の進捗分析1 プロジェクト管理の仕組み (その18)

連載で、進捗管理に利用する基本メトリクスセット(図41)について解説を続けています。前回はソフトウェア開発における成果物メトリクスについて解説しました。...

連載で、進捗管理に利用する基本メトリクスセット(図41)について解説を続けています。前回はソフトウェア開発における成果物メトリクスについて解説しました。...

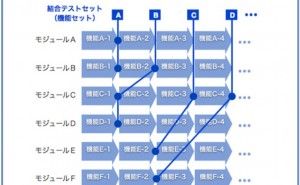

ソフト開発の手戻りを小さくするには プロジェクト管理の仕組み (その8)

前回のその7:ソフトウェア開発スケジュールと結合テストに続いて解説します。 この数回はプロジェクト管理をテーマにお話ししていますが...

前回のその7:ソフトウェア開発スケジュールと結合テストに続いて解説します。 この数回はプロジェクト管理をテーマにお話ししていますが...

技術高度化の5戦略

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...

【ものづくり企業のR&Dと経営機能 記事目次】 管理力より技術力を磨け 技術プラットフォームの重要性 手段としてのオープンイノベーション...