技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その30)

1.「市場起点の思考と活動」

2.「オープン・イノベーションの徹底」

3.「コア技術戦略の追求」

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る新紙幣発行とその課題とは?製造業関係者に及ぼす影響

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 2024年7月3日、約20年ぶり...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 2024年7月3日、約20年ぶり...

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その187) 妄想を「形」にして残す

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 妄想はネ...

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 妄想はネ...

初めての開発プロジェクトの日程見積り法 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その26)

今回は、会社や組織で今まで取り組んだことがない初めて実施する業務をどのように見積もればよいか...

今回は、会社や組織で今まで取り組んだことがない初めて実施する業務をどのように見積もればよいか...

「技術マネジメント総合」の活用事例

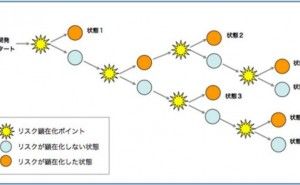

もっと見る設計部門とリスク管理(その2)

【設計部門とリスク管理 連載目次】 1. リスク管理とは目標達成までのシナリオ作成 2. コンティンジェンシープランの注意事項 3. リスク管理...

【設計部門とリスク管理 連載目次】 1. リスク管理とは目標達成までのシナリオ作成 2. コンティンジェンシープランの注意事項 3. リスク管理...

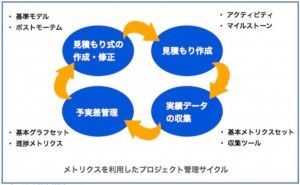

進捗の可視化は必要最小限にするのがポイント(その1)

1. メトリクスによる進捗管理サイクル 進捗管理とは、作成した計画にもとづいて現在の状況を把握することと、計画と実績に...

1. メトリクスによる進捗管理サイクル 進捗管理とは、作成した計画にもとづいて現在の状況を把握することと、計画と実績に...

仕組みの見直しに成功する組織2 プロジェクト管理の仕組み (その26)

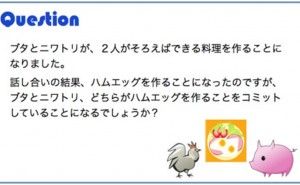

前回の仕組みの見直しに成功する組織1に続いて解説します。 仕組みの見直しに成功する組織の考察ですが、今回は、マネジメントのコミットメ...

前回の仕組みの見直しに成功する組織1に続いて解説します。 仕組みの見直しに成功する組織の考察ですが、今回は、マネジメントのコミットメ...