技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その35)

1.オープン・イノベーションはなぜ必要か

2.スパークにおけるオープン・イノベーションの意義

(1)スパークの原料拡大のソースとしての外部人材

(2)スパークの機能としての外部人材

3.オープン・イノベーション使ってスパークを実現するには

(1)大きな投資を決意する

(2)長期で投資を回収する覚悟を持つ

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

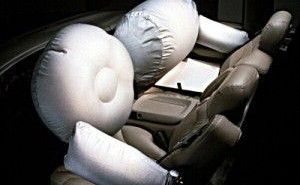

もっと見る製品設計:ミス防止対策(その4)

【製品設計:ミス防止対策 連載目次】 1. お客様目線で行う製品設計、「未然防止の品質管理」 2. 過去のトラブル、フィー...

【製品設計:ミス防止対策 連載目次】 1. お客様目線で行う製品設計、「未然防止の品質管理」 2. 過去のトラブル、フィー...

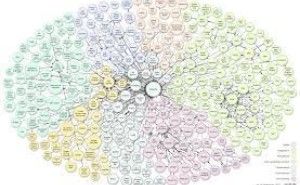

トポロジー最適化とは

トポロジー最適化は、以前から存在する技術です。古くは、ミシガン大学と京都大学の教授がトポロジー最適化論文を発表しています。そして多数の...

トポロジー最適化は、以前から存在する技術です。古くは、ミシガン大学と京都大学の教授がトポロジー最適化論文を発表しています。そして多数の...

「技術マネジメント総合」の活用事例

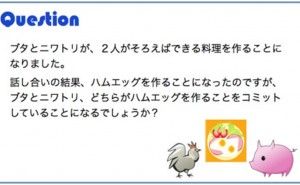

もっと見る仕組みの見直しに成功する組織2 プロジェクト管理の仕組み (その26)

前回の仕組みの見直しに成功する組織1に続いて解説します。 仕組みの見直しに成功する組織の考察ですが、今回は、マネジメントのコミットメ...

前回の仕組みの見直しに成功する組織1に続いて解説します。 仕組みの見直しに成功する組織の考察ですが、今回は、マネジメントのコミットメ...

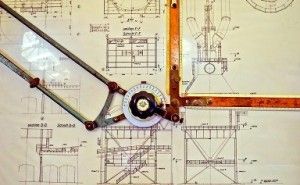

システム設計4 プロジェクト管理の仕組み (その36)

前回はシステム設計を、開発工程上はシステムエンジニアリングと、ハードやソフトなどのサブシステムのエンジニアリングの両方と定義しました。ここで、システムエ...

前回はシステム設計を、開発工程上はシステムエンジニアリングと、ハードやソフトなどのサブシステムのエンジニアリングの両方と定義しました。ここで、システムエ...

製品設計におけるトレードオフのコントロールとは

今回は、次のような想定で、製品設計におけるトレードオフのコントロールをどう考えればよいかを解...

今回は、次のような想定で、製品設計におけるトレードオフのコントロールをどう考えればよいかを解...