前回の『価値づくり』に向けての三位一体の技術戦略 第3回では、個人単位でテーマ創出のためのスパーク(革新的アイデアの創出)を起こす重要性を解説しました。一方で、スパークの頻度は多ければ多い程良いので、スパークを起こす場を個人に限定する必要はありません。今回は、

組織単位でスパークを起こす意義およびその方法について解説したいと思います。

1.個人単位でスパークを起こすデメリット:スパークの原料である知識の制約

個人単位でスパーク起こす利点は、一人の頭の中に市場知識と技術知識が蓄積されていれば、24時間いつでもどこでもスパークが起こる可能性があることという話をしました。しかし、そこには当然デメリットがあります。それは、スパークの頻度は、市場や技術の知識の量に大きく左右されますが、個人一人一人の頭の中に蓄積されている市場知識や技術知識は、限定的であるということです。

2.組織単位でスパークを起こすための活動の3つの意義

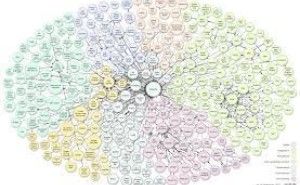

一方で、組織単位すなわち複数の人間の知識間のスパーク、具体的には複数のメンバーの間でのブレーンストーミング等の議論であれば、スパークの原料である市場や技術の知識は、当然個人単位の場合より多くより多様になります。その結果、個人単位では実現できないような知識や情報の組み合わせが生まれ、新しいアイデア発想頻度が高まります。

また、人間は個人により、その思考の志向、すなわち考える方向性の癖のようなものや、発想力(スパークの頻度)そのものにも相違あるように思えます。したがって、仮に同じ市場や技術の知識をベースにしても、その思考の志向の違いなどにより、異なるアイデアが発想されるということもあるでしょう。

また副次的な効果として、複数のメンバーの参加の下アイデア発想のためのブレーンストーミングなどを行うわけですが、その過程でメンバー間で市場や技術の知識の交換がなされ、個人の知識が拡大します。これにより、その後のスパークの活動の中で、個人単位でのスパークを含め、よりその頻度が増えることになります。

3.組織単位でスパークを起こすための工夫

以上のような意義を、組織単位でより強化された形で実現するためには、いくつかの工夫が必要です。

(1)異なる知識や発想の志向を持つメンバーを選択する

上でも述べたように、組織単位でスパークを起こすメリットは、多様な知識や多様な思考の志向をベースに発想できることです。もし、メンバーが同じような知識や思考の志向しか持っていないのであれば、スパークの頻度は原理的に増えません。したがって、異なった知識や異なる思考の志向を持つ人を選ぶ、すなわち多様性の追求が重要となります。

(2)対象者を都度変える

しかし、いつも同じメンバーで議論すると、その内アイデアが枯渇する可能性があります(もちろん日々の活動の中で、新たな市場や技術に関する知識の吸収・蓄積が行われている筈ですが)したがって、メンバーを都度変えることも有効です。

(3)他者のアイデアに触発され新しいアイデアを連想するような工夫をする

複数の人間の間でスパークを起こすには、必ずそのための時間と場所が必要となります。この制約の中で数多くのスパークを実現するためにも、工夫が必要です。1つ目の工夫は、単に意見の出し合いではなく、他のメンバーにより...