新たなコア技術確立のためのオープン・イノベーション 研究テーマの多様な情報源(その23)

1.新たなコア技術設定の必要性

(1)成熟する技術

(2)事業推進のための新たな技術の必要性

2.新たなコア技術確立のためのオープン・イノベーションの必要性

3.オープン・イノベーションでのコア技術獲得法

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「情報マネジメント一般」の他のキーワード解説記事

もっと見る時系列データの5種類の特徴量(説明変数) データ分析講座(その253)

売上などのビジネス系のデータの多くは、時間概念が紐付いた時系列データです。時間概念を取っ払ったテーブルデータと異なり、時系列データは、...

売上などのビジネス系のデータの多くは、時間概念が紐付いた時系列データです。時間概念を取っ払ったテーブルデータと異なり、時系列データは、...

データ分析・活用で成果を出すには知識のじならしが重要そうだ データ分析講座(その188)

企業内にデータ分析の専門部署を作ったとき、上手く前進するケースとそうでないケースで、何が異なるのだろうかと考えてみました。要は、私の知...

企業内にデータ分析の専門部署を作ったとき、上手く前進するケースとそうでないケースで、何が異なるのだろうかと考えてみました。要は、私の知...

ビジネスデータ分析は因果関係を知りたい データ分析講座(その73)

◆ 結局のところ、ビジネスデータ分析は因果関係を知りたい ここ数年、統計学系のモデルよりも機械学習系のモデルに注目が集まっているように感じられます...

◆ 結局のところ、ビジネスデータ分析は因果関係を知りたい ここ数年、統計学系のモデルよりも機械学習系のモデルに注目が集まっているように感じられます...

「情報マネジメント一般」の活用事例

もっと見る‐情報収集で配慮すべき事項(第3回)‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その11)

前回の事例その10に続いて解説します。ある目的で情報収集を開始する時には、始めに開発方針を明らかにして、目的意識を持って行動する必要があります。目的を明...

前回の事例その10に続いて解説します。ある目的で情報収集を開始する時には、始めに開発方針を明らかにして、目的意識を持って行動する必要があります。目的を明...

人的資源マネジメント:データ指向ものづくりがもたらす高い生産性

今、ものづくりの現場が目指すべきは「データ指向ものづくり」だと思います。 今回は、インダストリー4.0のような次世代ものづくりの大波への備えともなる 「...

今、ものづくりの現場が目指すべきは「データ指向ものづくり」だと思います。 今回は、インダストリー4.0のような次世代ものづくりの大波への備えともなる 「...

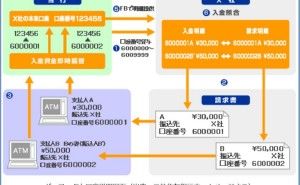

ソフトウェア特許とは(その1)

色々と定義はありますが、ソフトウェア特許とは、よく言うビジネスモデル特許であり、情報システムの特許です。言葉に差はあると思いますが、我々実務家は、ソフト...

色々と定義はありますが、ソフトウェア特許とは、よく言うビジネスモデル特許であり、情報システムの特許です。言葉に差はあると思いますが、我々実務家は、ソフト...