2022年9月12日に掲載した「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その1)」の中で「内容が明確に伝わる技術文書を書くための4項目」として以下の4項目を書きました。この4項目を「理解・習得・実践」することで、内容が明確に伝わる技術文書を書くことができます。

- (1)重要なことを理解する

- (2)書き方の技術を習得する

- (3)必要なことを理解する

- (4)日々のオンザジョブトレーニングを実践する

これらの4項目のうち「(4)日々のオンザジョブトレーニングを実践する」について解説を続けます。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その39)へのリンク】

1.日々のオンザジョブトレーニングとは

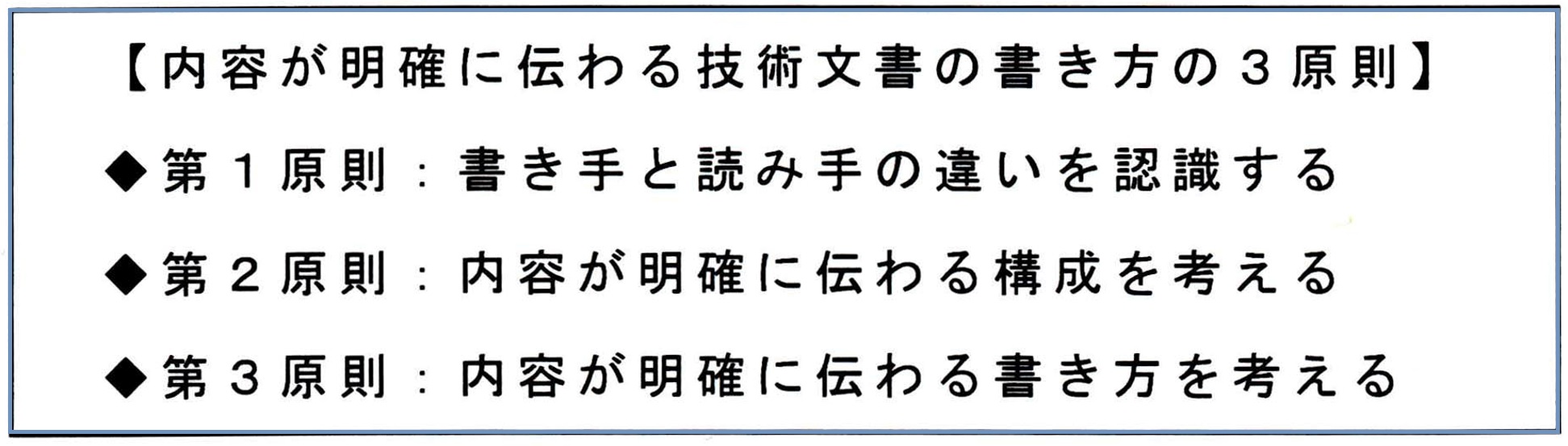

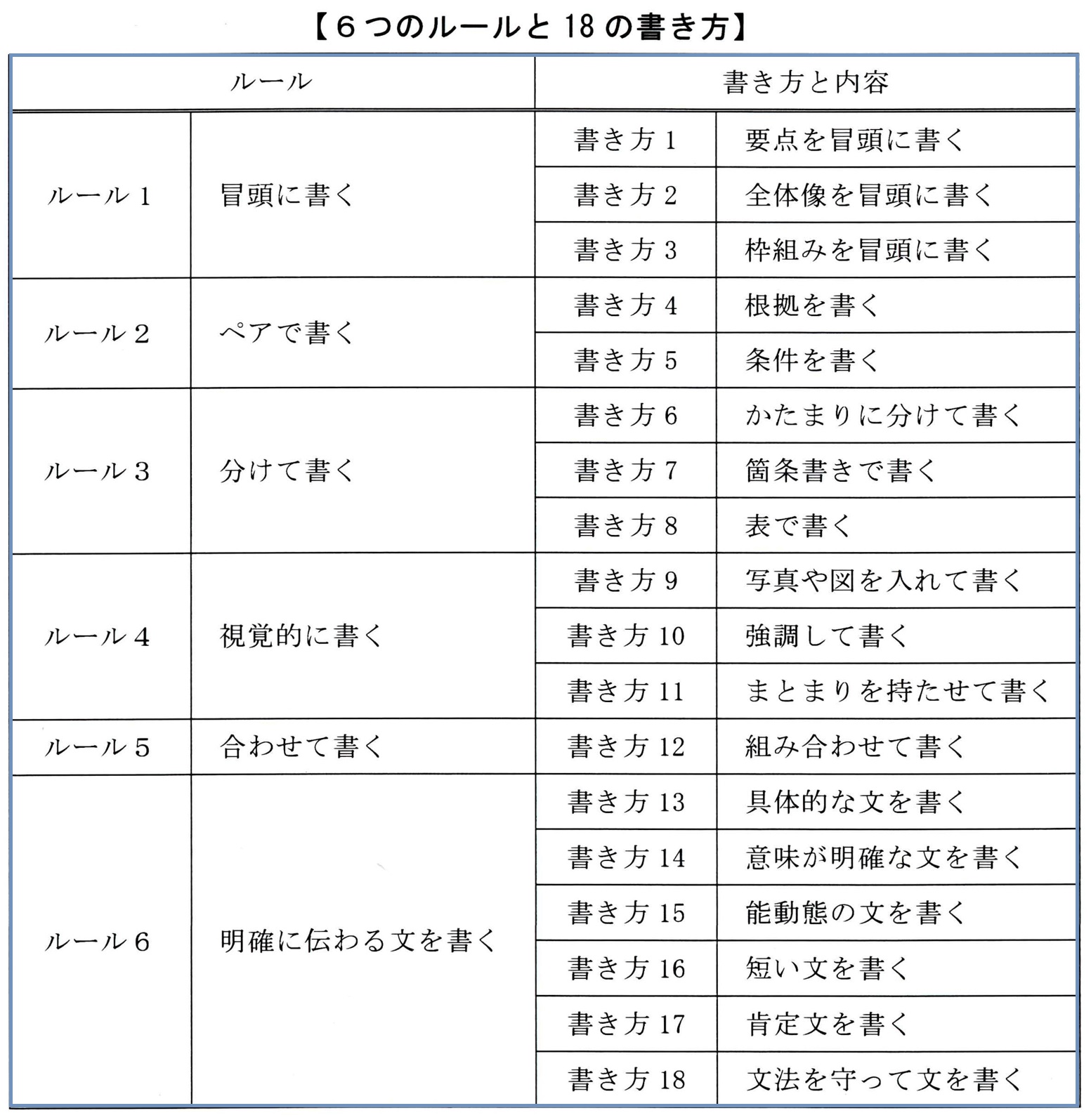

日々のオンザジョブトレーニングとは継続学習のことです。つまり、内容が明確に伝わる技術文書の書き方を学ぶためのトレーニングのことです。仕事を通してトレーニングをすることから日々のオンザジョブトレーニングです。具体的には、下記の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を使って様々な仕事に関する技術文書を書くことです。

今回は、制限枚数以内で業務概要版を作成することを考えます。

2.「論文の書き方:清水幾太郎」

「論文の書き方:清水幾太郎著 岩波書店」の「Ⅰ短文から始めよう」という章の中で著者は以下のことを書いています。

・・・・枚数が小さく限られていると、否応なしに、読んだものの大部分を思い切って捨てなければならぬ。本質的なものを学び取らねばならぬ。枚数の制限というのは、精神をノンビリした受動性から苦しい能動性へ追い込むための人工的条件である。・・・・

筆者は、1千字、すなわち、400字詰原稿用紙2枚半で文献を紹介するという仕事を大学時代に行っていました。そこから学んだこととしてこのことを書いています。

3.概要版の作成を通したトレーニング

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その39)」で「概要版の作成を通したトレーニング」について解説しました。このトレーニングは、A3判の用紙1枚以内注)など制限枚数以内で仕事(業務)の概要版を作成することです。注):ここでは、A3判の用紙1枚で概要版を作成することを前提とします。

清水幾太郎氏は、制限内で文献を紹介するには「読んだものの大部分を思い切って捨てなければならぬ」と書いています。

A3判の用紙1枚で概要版を作成するには、自分の担当した業務を整理し概要版に書くべき内容を絞り込む必要があります。このとき、業務の中で行ったことの大部分を思い切って捨てなければならないこともあります。このことは清水幾太郎氏が書いていることと同じです。

枚数に制限がない条件で概要版を作成することは簡単です。業務の中でやったことを羅列するだけで概要版が作成できるからです。これに対して、制限枚数以内で概要版を作成するためにはこのような方法では作成できません。前回の記事で書いたような①~③の作業が必要です。

自分の担当した業務を概要版として作成する場合「あれも書こう」「これも書こう」という気持ちになると思います。しかし「あれも書こう」「これも書こう」と考えていたらA3判の用紙1枚で概要版は作成できません。

A3判の用紙1枚で書くための構成とそこに書く内容の書き方を考える作業を通して「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」および「6つのルールと18の書き方」が習得できます。また、これらがレベルアップします。精神をノンビリした受動性から苦しい能動性へ追い込むからです。

最後に追加の解説をします。自分の担当した業務に対して「理解したつもり」では制限枚数以内で概要版が作成できません。制限枚数以内で概要版を作成するための内容を絞り込むことができないからです。「あれも重要だから概要版に書こう」「これも重要だから概要版に書こう」のようなことになってしまうからです。

【参考】

弊社のウェブサイトの「マンガで学ぼう・ダウン...