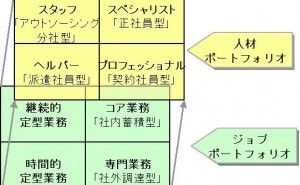

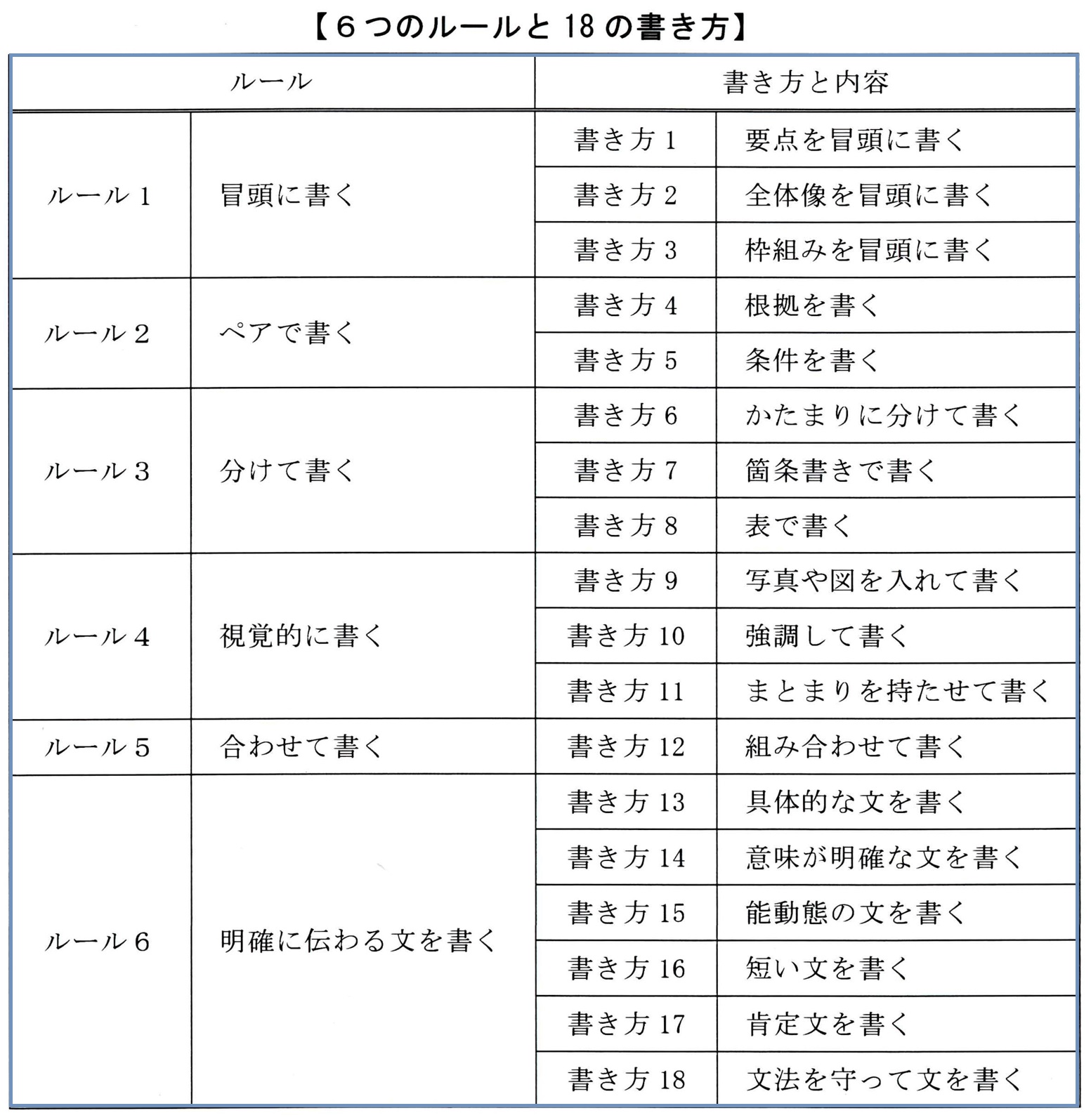

「6つのルールと18の書き方」に関し「6つのルール」および「18の書き方」の概要について解説しています。「6つのルールと18の書き方」を以下に示します。「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その12)から(その18)」で「6つのルールと18の書き方」の具体的な使い方の一例を解説しました。今回は、わかりにくい書き方に気が付くを解説します。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その19)へのリンク】

1.「わかりにくい(内容が明確に伝わらない)書き方」に気が付く

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その8)」の記事の中で以下のことを書きました。

自分が読んでわかりにくい(内容が明確に伝わらない)と思うような技術文書は、読み手にとってもわかりにくいはずだ。そのため、自分が読んでわかりにくいと思う技術文書を書くべきではない。

このような認識を持つためには、自分が書いた技術文書を読み返したとき「この部分のこの書き方はわかりにくい(内容が明確に伝わらない)」ということに気が付く必要があります。例えば、「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その8)」の記事で書いたような文の羅列で書いてある内容を読んだとき、「文の羅列で書いてあるとわかりにくい(内容が明確に伝わらない)」と気が付くことです。

書いた内容を確認するだけは、「この書き方はわかりにくい(内容が明確に伝わらない)」ということに気が付きません。書いた内容の確認とともに「明確に伝わるかどうか」という確認も必要です。

つまり、技術文書を書いたら「自分が読み手だったらこの書き方でわかるか(内容が明確に伝わるか)」という視点での書き方の確認が必要です。

「この書き方はわかりにくい(内容が明確に伝わらない)」と気が付くためには、「どのような書き方をしたらわかりにくいか」という「わかりにくい」に対する判断基準が必要です。判断基準がないと、自分が書いた技術文書を読み返しても「わかりにくい(内容が明確に伝わらない)書き方」に気が付きません。

判断基準があることで、「わかりにくい(内容が明確に伝わらない)書き方」に気が付きます。

【参考】

今回の記事の内容に関係した記事を2018年1月10日に掲載しました。「『わかりにくい案内図』から学ぶこと」というテーマの記事です。「自分が...