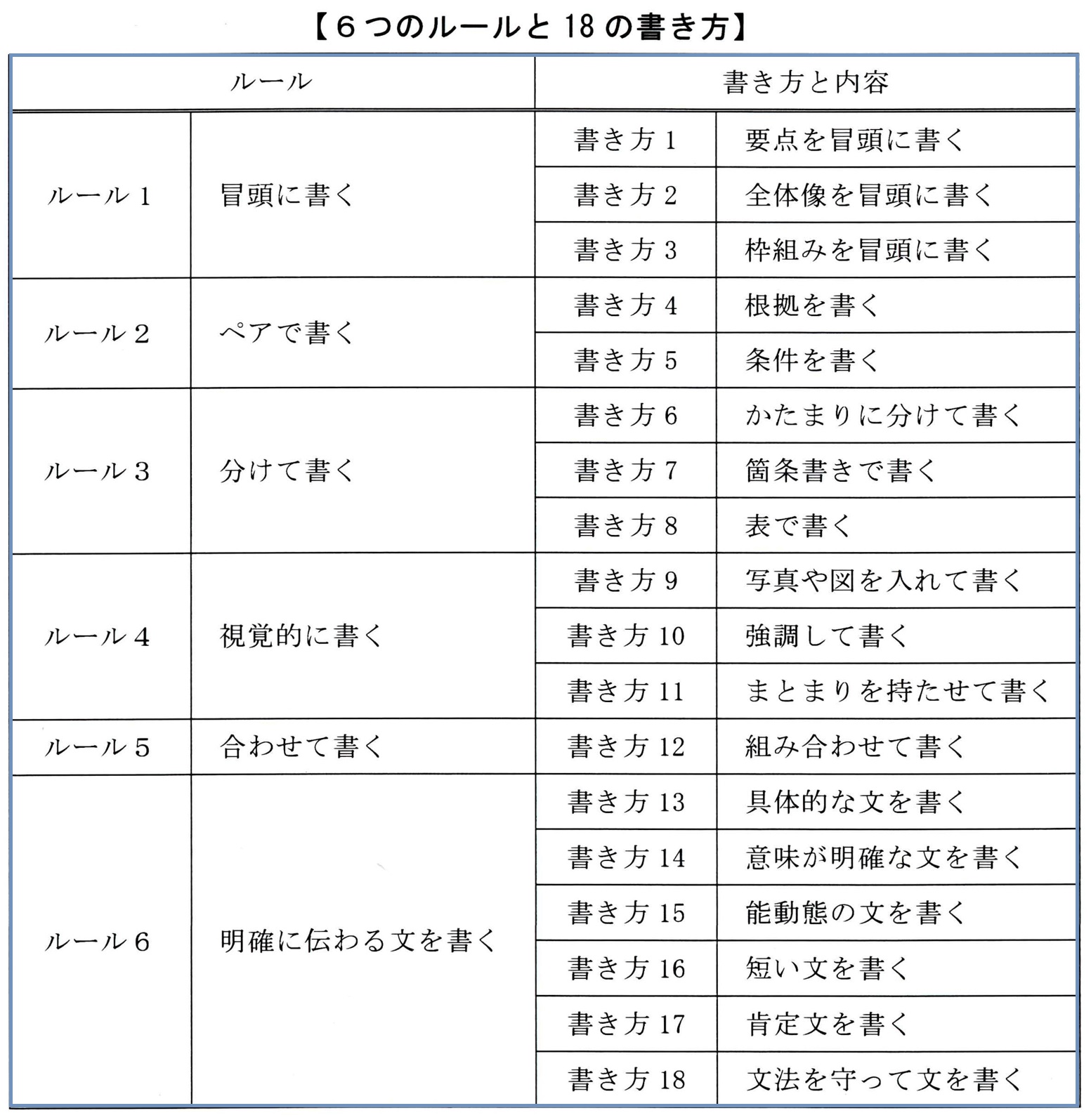

今回は、「6つのルールと18の書き方」に関し、「6つのルール」および「18の書き方」の概要について解説します。「6つのルールと18の書き方」を以下に示します。

【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その9)へのリンク】

1.ルール1:冒頭に書く

ルール1とは、内容に関する主要なことを冒頭に書き、この主要なことに関する説明をその後に書くことです。

1.1 書き方1:要点を冒頭に書く

書き方1とは、内容に関する要点を冒頭に書き、この要点に関する説明をその後に書くことです。

1.2 書き方2:全体像を冒頭に書く

書き方2とは、伝える内容の全体像を冒頭に書き、伝える内容の詳細をその後に書くことです。

1.3 書き方3:枠組みを冒頭に書く

枠組みとは“目的・方針・手順”のことです。書き方3とは、この枠組みを技術文書の冒頭に書き、この枠組みに対応した内容をその後に書くことです。

2.ルール2:ペアで書く

ルール2とは、2つのことをペア(対)で書くことです。

2.1 書き方4:根拠を書く

書き方4とは、書き手が決めたこと(決定事項)あるいは書き手が判断したこと(判断事項)を書いたら、決定事項あるいは判断事項とこれらの根拠を各々ペアで書くことです。

2.2 書き方5:条件を書く

書き方5とは、条件によって結果が変わる内容を書く場合には条件と結果をペアで書くことです。

3.ルール3:分けて書く

ルール3とは、内容を分けて書くことです。

3.1 書き方6:かたまりに分けて書く

書き方6とは、かたまりに分けて内容を書くことです。

注):書き方の第2原則(内容が明確に伝わる構成を考える)は書き方6と関係があります。前回の記事の中で、「内容が明確に伝わる技術文書の構成を考えるうえでの4つのポイント」を解説しました。1番目のポイントは「内容を項目に区分する」ですが、これは書き方6を適用した考え方です。内容をかたまりに分けることで(内容を項目に区分することで)内容が明確に伝わる技術文書の構成を考えることができます。

3.2 書き方7:箇条書きで書く

書き方7とは、箇条書きで内容を書くことで...